Patricia Amardeil me fait parvenir la notice suivante : « Ma rencontre avec Edith Bruck. C’est grâce à Fausto Ciuffi, au début des années 2000, que j’ai découvert Edith Bruck. J’ai tout d’abord lu « Signora Auschwitz » puis « Chi ti ama così » et enfin « Lettera alla madre », trois livres qui permettent d’appréhender une partie du parcours d’Edith et de cerner sa personnalité. J’ai lu par la suite l’ensemble de son œuvre et j’attends avec impatience la parution de son dernier ouvrage. J’ai fait étudier un ou deux passages de « Signora Auschwitz » au lycée et certains de mes élèves de Première ont souhaité écrire en italien à Edith pour lui dire leurs impressions. Très émue, Edith m’a écrit puis téléphoné et à partir de ce moment un échange téléphonique régulier s’est installé entre nous jusqu’à notre première rencontre « di persona », chez elle, à Rome, en 2014. Nous sommes aujourd’hui très attachées l’une à l’autre et je vais à Rome aussi souvent que possible pour la voir. Edith est une femme exceptionnelle à bien des égards, à la recherche d’absolu, loin des faux-semblants. Ce qui frappe le plus chez elle c’est l’extrême cohérence entre ses écrits et ses actes, son attention à la souffrance des autres, aux injustices. D’après elle, il ne peut en être autrement lorsque l’on est revenu des camps nazis. Son détachement face au pouvoir, aux honneurs, à l’argent est profond. Edith est dépourvue de toute afféterie. Avec son mari, l’intellectuel italien Nelo Risi, elle a côtoyé de grands intellectuels italiens du XXe siècle, a été liée d’amitié avec certains d’entre eux, ce qui n’a modifié en rien son comportement. Elle a façonné à travers ses amitiés et ses rencontres un mode de pensée et de vie entièrement tourné vers l’essentiel. Se dégagent d’elle une grande humanité et une grande authenticité. Son penchant mélancolique, fruit de son expérience de la Shoah, est contrebalancé par des élans vitaux. Elle écrit dans « Ti lascio dormire », son dernier livre, paru en septembre 2015 : “Il vaut mieux naître que ne pas naître… voir la lumière, le ciel, la mer, une fleur et manger du pain est suffisant pour se sentir un peu heureux, pour éloigner les nuages”. »

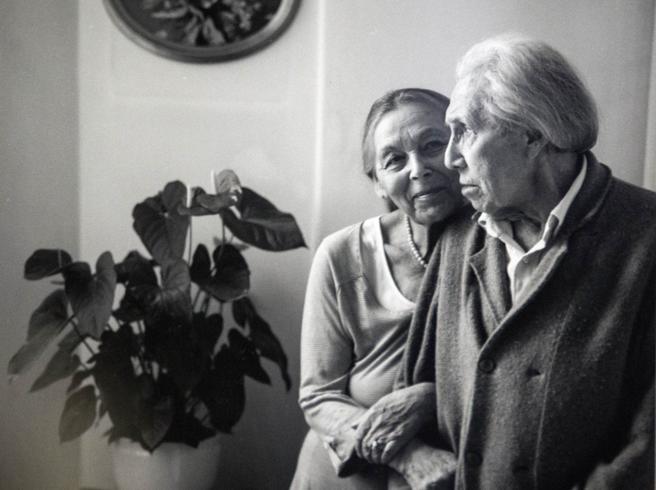

Edith Bruck en compagnie de son mari Nelo Risi

Edith Bruck en compagnie de son mari Nelo Risi

____________________________

Quelques mots au sujet de l’entretien Edith Bruck – Patricia Amardeil du 18 février 2019, à Rome, chez Edith Bruck.

Lorsqu’Edith Bruck s’exprime, elle le fait de la manière la plus directe. Son expérience mais aussi, me semble-t-il, son tempérament lui épargnent les complications, ces complications derrière lesquelles nous pensons nous protéger. Il y a comme une nudité chez cette femme, une nudité spontanée, sauvage même et qui subjugue l’interlocuteur et le lecteur. Et rien à voir avec ces confessions qui aujourd’hui, trop souvent, ne sont qu’exhibitionnisme et provoquent le voyeurisme. Un tel comportement est encouragé par nos sociétés qui sans cesse affinent leurs techniques de racolage. Il faut vendre !

A la question de Patricia Amardeil sur la littérature engagée, Edith Bruck a cette réponse qui, l’air de rien, coupe court à tout bavardage : il est si fatigant d’écrire qu’il vaut mieux écrire un livre engagé ; autrement dit, ne gaspillez pas vos forces si vous considérez que la littérature – le livre – est plus qu’un simple passe-temps, mieux qu’une distraction parmi tant d’autres. Et elle passe aussitôt à sa propre expérience afin de donner corps à ce qui pourrait se réduire à une généralité : presque tous mes livres sont nés d’une offense, Auschwitz restant la plus grande. Lorsque le propriétaire de son appartement a menacé de l’en expulser (elle y vit encore, depuis plus de cinquante ans), un sujet qu’elle a évoqué lorsque je lui ai rendu visite, cette menace l’a reconduite vers d’autres menaces, d’autres expulsions, et : « Au moment même où j’ai reçu le courrier recommandé qui annonçait mon expulsion, j’ai su que de cette souffrance naîtrait un roman », ce roman, « Nuda proprietà ».

Tout en lisant cette entrevue me reviennent deux lectures récentes : « Le nouveau bréviaire de la haine – Antisémitisme & antisionisme » et « Les martyrocrates. Dérives et impostures de l’idéologie victimaire » de Gilles William Goldnadel dont les mises en garde rejoignent celles d’Edith Bruck rescapée d’Auschwitz : il faut prendre garde à ne pas tout laminer ; il faut employer les mots avec circonspection ; les immigrants d’aujourd’hui peuvent vivre des expériences terribles, mais ils ne vivent pas dans des Lager. « Shoatiser » (je reprends un néologisme de Gilles William Goldnadel) revient à banaliser la Shoah et à ôter aux événements leur spécificité. Cette entreprise de banalisation peut être opérée par négligence ou par méconnaissance, distraitement pourrait-on dire, mais elle peut aussi être opérée à dessein afin de mieux découpler la Shoah et les Juifs pour, à l’occasion, la retourner contre eux.

Cette entrevue menée par sa traductrice, Patricia Amardeil, est un beau complément aux écrits d’Edith Bruck ; elle les confirme. Edith Bruck y évoque l’antisémitisme (et l’antijudaïsme millénaire) dans le village de son enfance, en Hongrie, l’arrestation de sa famille et ses rapports avec la langue et la patrie : « En Hongrie, je suis l’écrivain juive ; en Israël, je suis l’écrivain hongroise ; en Italie, je suis la survivante d’Auschwitz. » L’Italie lui sert de défense (tandis qu’elle s’éprouve sans défense, à vif, en Hongrie et en Israël), l’Italie et la langue italienne car ce n’est pas sa langue maternelle. Il y a une distance entre cette langue et elle, une distance qui lui permet par exemple des écarts de langage, une spontanéité que la langue maternelle bride. Je connais fort bien ce phénomène et me surprends parfois à employer dans d’autres langues des mots et expressions que je n’oserais employer dans ma langue maternelle, le français, une langue qui me tient par l’éducation reçue.

La dernière partie de cette entrevue me trouve partagé. Certes, on ne peut qu’être touché par sa sensibilité radicale à l’injustice et sa défense absolue de l’individu, fortes de ce principe qu’aucun homme n’est supérieur à un autre homme. Cette intime conviction que je partage avec elle ne doit pas nous cacher que si elle opère d’individu à individu, elle devient volontiers problématique et se dilue lorsque ce sont des peuples qui entrent en contact les uns avec les autres. Cette démocratie de l’âme (ce sont ses mots, très beaux) qui devrait habiter tout être humain et qui peut fonctionner d’individu à individu tend à perdre de sa vigueur au niveau des groupes humains car on entre alors en politique, dans des manœuvres froides qui s’apparentent au jeu des échecs. Et je pense par exemple aux très problématiques rapports entre Israéliens et Arabes de Palestine, très problématiques et embrouillés pour des raisons qui par ailleurs dépassent volontiers les uns et les autres. Edith Bruck déclare : « Je suis en faveur de la paix, il n’y a pas de guerre juste. Aucune guerre n’est juste. » Bien sûr, on ne peut qu’acquiescer. Mais toute paix est-elle juste ? N’y aurait-il pas des paix injustes ? Les Israéliens sont les premiers à vouloir la paix, mais à quel prix ou, plus exactement, sur quelles bases ? Je le redis, la démocratie de l’âme peut opérer d’homme à homme, elle opère beaucoup moins bien de groupe humain à groupe humain. C’est ainsi et la politique ne peut qu’en tenir compte.

____________________________

Edith Bruck, quelques notes biographiques. Edith Bruck, dix-huit romans, six recueils de poésie, trois pièces de théâtre et six films, plusieurs prix importants. Une partie de son œuvre a été traduite en anglais, allemand, danois, espagnol, hongrois, néerlandais ; en français aussi, avec trois de ses livres traduits par Patricia Amardeil : « Signora Auschwitz » (2015), « Qui t’aime ainsi » (2017) et « Lettre à ma mère » (2018). Pourtant, elle demeure quasiment inconnue du public francophone. Dès la parution de « Signora Auschwitz », sa vision s’est révélée dérangeante car elle témoigne autant de son expérience de déportée que de l’écart qui se creuse entre une rescapée et les élèves auxquels elle s’adresse, notamment lorsqu’une élève l’appelle « Signora Auschwitz ». Elle développe une vision critique et autoréflexive que Primo Levi, un ami de vieille date, avait initiée dans les années 1970, exprimant alors une fatigue testimoniale dont son image universaliste et la notoriété qu’il a acquises après sa mort ne gardent pas trace.

Edith Bruck, née Steinschreiber le 3 mai 1932, à Tiszakarád, un village hongrois situé près de la frontière avec l’Ukraine, arrive à Auschwitz à la mi-avril 1944, lors de la déportation des Juifs de Hongrie qui se prolonge jusqu’en été de la même année. Puis elle est transférée dans des camps de concentration en Allemagne : Kaufering, Landsberg, Dachau, Christianstadt et, enfin, Bergen-Belsen où elle est libérée en avril 1945. Sa mère, son père et l’un de ses frères ne reviennent pas. Après une courte escale en Hongrie, où le retour à la vie ne lui est pas possible, elle transite par la Tchécoslovaquie pour Israël en 1948. Mais elle ne s’intègre pas dans le pays rêvé « de lait et de miel », écrit-elle, et, en 1954, elle s’installe à Rome où elle demeure encore, après avoir partagé sa vie, à partir de 1957, avec Nelo Risi (1920-2015), poète, cinéaste et écrivain. Son premier roman, « Chi ti ama così », date de 1959. Depuis elle n’a cessé d’écrire.

____________________________

Ci-joint, les reproductions des pages de l’entretien en question paru dans la revue « Mémoires en jeu », directeur de publication Philippe Mesnard (Éditions Kimé), n° 9, été/automne 2019, page 31 à page 37.

Olivier Ypsilantis

Olivier Ypsilantis