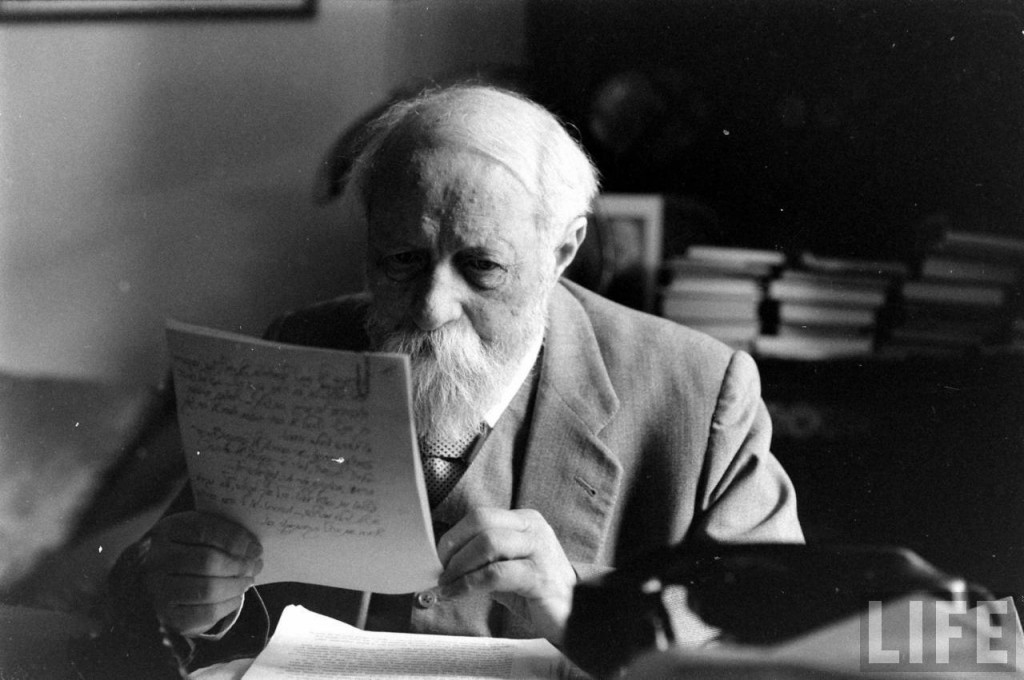

Martin Buber photographié par Paul Schutzer. Israël, 1960.

Martin Buber photographié par Paul Schutzer. Israël, 1960.

J’ai toujours eu un penchant marqué pour les formes intimes de l’écriture. L’autobiographie stricto sensu s’y inscrit. Parmi les autobiographies que j’ai lues avec un plaisir particulier, celle de Martin Buber (1878-1965), une suite de petits tableaux. Martin Buber ne prisait pas vraiment le genre. Il a rédigé son autobiographie (peu volumineuse, mais tout de même un peu plus que celle du général comte Rostopchine : «Mes mémoires en dix minutes») à la demande de l’éditeur de la «Library of living philosophers». C’est après la mort de sa femme, au cours de l’été 1958, qu’il va s’y mettre, sans grand enthousiasme semble-t-il. Dans une lettre à Maurice Friedman, il dit ne pas avoir cette sorte de mémoire (la mémoire continue) nécessaire à l’élaboration d’une autobiographie. Il va donc se limiter à rassembler des fragments, à en réécrire d’autres et à ordonner le tout — autant d’amers dans une vie de penseur. Sa femme, Paula Winkler (nom de plume «Georg Munk»), venait de décéder et il était lui-même malade.

Martin Buber est viennois par sa naissance. Mais c’est à Lemberg, chez ses grands-parents paternels, qu’il fut élevé, Lemberg, alors en Pologne, en Galicie plus précisément. Lemberg pour les Autrichiens qui la gouvernent, Lvov pour les Polonais qui constituent la majorité de sa population, L’viv pour la minorité ukrainienne. A ces communautés s’ajoutent les Juifs (soit trente pour cent de la population) qui parlent aussi le yiddish. Et chez les grands-parents qui s’occupent de l’enfant (il vivra chez eux jusqu’à l’âge de quatorze ans), on parle l’allemand. Cette particularité de l’enfance de Martin Buber — ce multilinguisme — explique ce qu’il écrit au chapitre 3, «Les langues», auquel je reviendrai.

L’éducation de Martin Buber et ses études sont résolument profanes. En 1903, Fritz Mauthner (voir son influence sur de nombreux écrivains parmi lesquels James Joyce, Jorge Luis Borges ou Samuel Beckett) le classera «sioniste athée». L’ouvrage de Nathan Birnbaum (l’un des pionniers du mouvement sioniste, c’est lui qui a élaboré le mot Zionismus et ses dérivés), «Judaïsme moderne», va le confirmer dans son sionisme. A la suite d’Ahad Ha’Am (leader des Amants de Sion, il s’oppose au sionisme politique de Theodor Herzl), il prône la prééminence du sionisme culturel. En ce début XXe siècle, le sionisme est extraordinairement riche en intrigues et en polémiques. Par exemple, Martin Buber refuse le messianisme de Theodor Herzl.

Le hassidisme va le ramener vers le judaïsme. A ce propos, je pense à la maison de Moissac où le hassidisme (outre les valeurs du scoutisme) — un hassidisme « light » certes — fut envisagé par certains responsables comme le liant destiné à fonder un dénominateur commun propre à tous ces enfants et adolescents juifs guettés par les plus grands dangers. Martin Buber revient donc au judaïsme par le hassidisme. Cette tendance mystique s’affirme alors chez nombre de Juifs. Les rapports de Martin Buber au hassidisme d’une richesse infinie que je n’ai fait qu’effleurer — et que je ne ferai jamais qu’effleurer. Martin Buber a considéré la richesse du hassidisme puis il l’a enrichie, à la manière d’un compositeur qui tire une nouvelle partition d’autres partitions. Il l’a sorti du ghetto dans lequel se plaisait à le tenir l’historiographie officielle. Les conférences dispensées à Prague, entre 1909 et 1911 (elles seront souvent rééditées) serviront de manifeste au sionisme européen. A ce propos, je recommande la lecture d’un livre monumental : « Une histoire intellectuelle et politique du sionisme » de Georges Bensoussan (chez Fayard, 2002)

Au début de la Grande Guerre, Martin Buber est nationaliste, comme nombre de penseurs de l’époque — pensons en particulier à Thomas Mann. Gustav Landauer va jusqu’à lui coller le pseudonyme de Kriegsbuber. En 1916, il quitte Berlin pour Heppenheim où il demeurera jusqu’en 1938, date de son départ en Palestine. C’est dans sa maison d’Heppenheim (voir photographie en fin d’article) qu’il va rédiger son ouvrage majeur, « Ich und Du », et s’employer à diriger la revue mensuelle « Der Jude » (1916-1924), revue qui va réunir l’élite intellectuelle juive d’alors. Il y dénonce une certaine conception du sionisme qu’il assimile aux pires nationalismes et impérialismes. Dans une lettre du 3 février 1918 à Hugo Bergmann (l’ami de Franz Kafka), il écrit : « Nous ne devons pas nous faire d’illusion ; la majorité des dirigeants sionistes (et aussi des dirigés) sont aujourd’hui des nationalistes déchaînés (selon le modèle européen), des impérialistes, des mercantilistes inconscients et des assoiffés de réussite. Ils parlent de renaissance et pensent entreprise. Si nous ne réussissons pas à organiser un contre-pouvoir faisant autorité, l’âme du mouvement sera pervertie, peut-être pour toujours. » Je rappelle que ces lignes ont été écrites en 1918. Les aurait-il écrites en 1948 ? J’en doute. Malgré tout le respect que j’ai pour Martin Buber, je ne suis pas convaincu par ce qu’il écrit dans cette lettre que je juge simplificatrice voire caricaturale.

Martin Buber fut l’un des premiers à s’intéresser aux rapports entre les Juifs et les Arabes, en Palestine. Il s’efforça d’influer sur la politique sioniste par la voie pédagogique des kibboutzim, de la Freie Jüdische Lehrhaus de Frankfurt am Main (fondée en 1920 par Franz Rosenzweig) et par l’université de cette ville où il est nommé en 1923 pour y enseigner la théologie et l’éthique juives. En 1925, il est l’un des fondateurs du Brith Schalom, destiné à promouvoir l’entente avec les Arabes. Parallèlement, il travaille au rapprochement avec les Chrétiens par le biais de la revue « Die Kreatur » qu’il codirige avec le théologien catholique Joseph Wittig et le psychiatre protestant Viktor von Weizsäcker.

Un riche lien avec vision panoramique sur la vie et l’œuvre de Martin Buber mis en ligne par la Stanford Encyclopedia University :

http://plato.stanford.edu/entries/buber/

Les nazis arrivent au pouvoir en 1933 et Martin Buber ne quitte l’Allemagne et sa maison d’Heppenheim qu’en 1938. Il veut rester jusqu’au bout afin d’œuvrer autant que possible par la résistance spirituelle et l’enseignement. 1938, il émigre en Palestine, soit dix ans avant la création de l’État d’Israël. Dès 1939, il fonde un mensuel qui soutient les idées du Brith Schalom et milite avec Judah Magnes (1877-1948) dont je mets en lien la fiche éditée par la National Jewish Library :

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/magnes.html

Il milite donc avec Judah Magnes, ami de Louis Massignon, en faveur d’un État bi-national, sans jamais cesser d’exprimer sa crainte d’une hypertrophie du politique au mépris de l’éthique et de la culture. Outre une production littéraire soutenue, Martin Buber poursuit son œuvre pédagogique.

Peu après la Deuxième Guerre mondiale, Martin Buber œuvre au dialogue avec l’Allemagne, une initiative fort critiquée. En 1951, il se rend en Allemagne pour y recevoir le Prix Goethe de la ville de Hambourg. En 1953, il reçoit le Prix de la paix de la Librairie allemande. Il fait verser les sommes à des organisations œuvrant à la réconciliation avec les Arabes. En 1956, il s’oppose à l’annexion du Sinaï, ce qui provoque l’irritation de David Ben Gourion. Lors du procès d’Adolf Eichmann, il signe une demande en grâce. Un an avant sa mort, il exhorte Levi Eschkol de ne pas exclure les Arabes du plan de développement de la Galilée.

Dois-je ajouter une note d’humeur ? Mon admiration pour Martin Buber est grande. Il porte les valeurs de l’Aufklärung et du judaïsme. Je me sens proche de cet homme qui se disait sans doctrine. Je m’incline devant cet homme que Louis Massignon voyait comme le continuateur de Judah Magnes. Pourtant, quelque chose me gêne chez lui, m’irrite même — mais quoi ? Probablement cette hypertrophie de l’éthique et cette atrophie du politique, et plus encore. Israël a besoin de Martin Buber ; mais Israël ne peut se limiter à Martin Buber.

⊰⊱

En (re)lisant « Fragments autobiographiques » de Martin Buber.

Des portraits précis comme des gravures au burin, avec une grande économie de moyens. « Ma mère », « Ma grand-mère », cette grand-mère qui, afin de laisser à son époux le temps d’étudier la Torah, gérait ses affaires sans jamais cesser de le consulter à l’heure des décisions. Dès l’âge de quinze ans, cette grand-mère avait aménagé au grenier une cachette pour y lire autre chose que ces livres populaires d’édification, les seuls livres qui ne passaient pas pour inconvenants entre les mains d’une jeune fille juive d’une bourgade de Galicie. A dix-sept ans, elle emportera ses lectures cachées dans sa corbeille de mariage. Et le père ? Il se consacra de bonne heure à l’agriculture au point qu’il ne tarda pas à être cité en exemple par les propriétaires terriens de Galicie orientale. Cet homme fut par ailleurs un adversaire de la bienfaisance aveugle et n’admettait d’autre aide que d’individu à individu.

Martin Buber le polyglotte, le Juif viennois élevé à Lemberg la cosmopolite. Il écrit au chapitre 3 de son autobiographie : « La pluralité des langues humaines, leur merveilleuse diversité qui tel un prisme décompose en multiples nuances la lumière blanche de la langue humaine, tout en la préservant, me posait dès mon enfance un problème toujours riche d’enseignements mais aussi toujours source de nouvelles interrogations. Si je voulais passer d’une langue à une autre, fut-ce pour un simple mot, je découvrais à chaque fois que quelque chose se perdait », quelque chose qui ne s’en tenait pas à de simples nuances.

Et l’école ? Les rapports entre individus étaient bons nous dit-il, mais chaque communauté ignorait presque tout de l’autre. Les Polonais étaient les plus nombreux. Avant de commencer la journée, les élèves se mettaient debout et priaient devant un grand crucifix accroché au mur, tandis que les Juifs restaient assis, immobiles, les yeux baissés. Martin Buber redit n’avoir perçu aucun sentiment de haine envers les Juifs ; il n’empêche, cette séance quotidienne lui était plus pénible que ne l’aurait été une manifestation d’intolérance. Il date de cette époque son hostilité envers tout prosélytisme, une hostilité que je partage profondément.

Au chapitre 8, il évoque deux livres qui le marquèrent : « Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science » de Kant, et « Ainsi parlait Zarathoustra » de Nietzsche. Le livre de Kant exerça sur lui une influence bénéfique car il le soustrayait à la sensation d’un temps terriblement inquiétant, avec ou sans commencement et fin. Selon Kant, le temps et l’espace ne relèvent que de notre perception ; ils ne sont en aucun cas des attributs attachés aux choses en soi. Quant au livre de Nietzsche — qui s’efforce lui aussi d’expliquer le temps —, il exerça sur le jeune Martin Buber, ainsi qu’il l’écrit, une séduction trompeuse.

« Aussi, quand un cercle socialiste, dont j’avais suivi les manifestations, me demanda de faire une conférence, je me décidai pour Ferdinand Lasalle. Je le présentai comme un héros sur le modèle de Thomas Carlyle. » Mais Martin Buber se reprend et fracasse (mentalement) le buste de l’homme qu’il venait de porter aux nues avant de le réparer à l’aide de procédés analytiques, aidé par la musique de Bach. Que de précaution et d’obstination pour entrer dans la réalité d’une vie d’homme !

Chapitre 11. Le congrès sioniste de 1903. La distance respectueuse, mais la distance néanmoins, que Martin Buber place entre lui et Theodor Herzl dont l’autorité est exclusivement charismatique — un charisme qui étaye le sionisme tel que l’envisage l’auteur de « Der Judenstaadt ».

Chapitre 14. Où passe la figure du pasteur anglican William Henry Hechler (1845-1931), auteur de « Restauration of Jews », qui sensibilisa le grand-duc de Bade au sionisme et qui accompagna Theodor Herzl en Palestine. Le grand-duc de Bade entretint une correspondance avec Theodor Herzl, correspondance qui ne fut découverte qu’en 1960. « J’avais fait la connaissance de William Henry Hechler à l’automne 1899, dans un wagon de chemin de fer. Cet homme beaucoup plus âgé que moi avait engagé la conversation, ce qui nous fit découvrir rapidement nos profondes identités d’esprit. Chrétien, pénétré des doctrines eschatologiques en vogue, il était proche du mouvement sioniste auquel j’appartenais depuis peu. Le retour du peuple juif dans sa patrie signifiait pour lui condition et promesse du retour du Christ. Il s’en allait chez le grand-duc de Bade qu’il avait mis quelque temps auparavant en rapport avec Theodor Herzl. »

Mais lisez donc cette petite autobiographie où il est notamment question de la gestation de son ouvrage majeur, « Ich und Du », peu après l’automne 1919, un ouvrage qui se fonde sur un pilier de la doctrine juive, avec ce rapport à double sens de l’homme-je et du Dieu-tu. Martin Buber écrivit ce livre en s’imposant une ascèse : pas de lecture philosophique au cours de son élaboration, à l’exception d’une relecture du « Discours de la méthode ». Il écrit : « Quand j’en eus écrit la troisième et dernière partie, j’interrompis mon ascèse quant à la lecture, et je commençais avec les « Fragmente » de Ferdinand Ebner. »

Un lien concernant Ferdinand Ebner, pour les germanistes, sur le très riche site « Das Portal zu katholischen Geisteswelt » :

http://www.kath-info.de/ebner.html

⊰⊱

Une série de vingt photographies de Martin Buber, prise en Israël, en 1960, et signée Paul Schutzer, pour le magazine « Life » :

http://benatlas.com/2010/08/paul-schutzer-photographs-martin-buber/

Un lien Akadem : « Je et Tu – Martin Buber ou la philosophie diagonale », une conférence d’Esther Starobinski-Safran donnée en janvier 2007 (durée 67 mn) :

http://www.akadem.org/sommaire/themes/philosophie/1/8/module_1053.php

⊰⊱

Je ne puis évoquer Martin Buber sans évoquer Albrecht Goes. Les « Fragments autobiographiques » (chez Stock, collection « Judaïsme / Israël ») qui m’ont inspiré le présent article suivent le texte de « Begegnung – Autobiographische Fragmente» (Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1978) dont la postface est signée Albrecht Goes (1908-2000). Je n’ai lu que deux livres de ce pasteur luthérien qui fut aumônier militaire au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les plus connus me semble-t-il, et j’ai dû me contenter de traductions : « Jusqu’à l’aube » (« Unruhige Nacht », 1950) et « La Flamme du sacrifice » (« Das Brandopfer », 1954). Je repense souvent à ces livres qui représentent le meilleur de l’Allemagne, un humanisme ardent et particulièrement exigeant. Et je n’ai pas été étonné lorsque j’ai appris, des années plus tard, qu’Albrecht Goes avait été l’ami de Martin Buber, une amitié qui m’en évoque une autre, celle de Mario Rigoni Stern et Primo Levi.

La couverture du livre signalé en lien ci-dessous.

La couverture du livre signalé en lien ci-dessous.

Pour les germanistes :

http://www.kloepfer-meyer.de/Default.ASP?Buch=71

Lire aussi : « Cheminement du dialogue judéo-allemand : le témoignage d’Albrecht Goes » d’André Neher dans « Revue d’histoire et de philosophie religieuse », Strasbourg, 1983, vol. 63, n° 3, pp. 293-302.

La maison où vécut Martin Buber, à Heppenheim (Hessen), de 1916 à 1938.

La maison où vécut Martin Buber, à Heppenheim (Hessen), de 1916 à 1938.

Ce qui t’irrite cher Olive chez Buber ?

Ce qui m’irrite aussi mon ami…Son indécrottable “teutonnerie” conférant à un nationalisme exacerbé que seuls les allemands ou “de langue allemande” ont profondément ancré en eux.

Buber comme tant de juifs de langue allemande a ce truc indéfinissable qui rend con.

Il n’a rien vu venir comme tant d’autres…

Il ne veut rien voir d’irrémédiable chez ses compatriotes jusqu’au besoin de plaider pour un Eichmann…

Regarde Olivier ! regarde combien ces juifs avant tout ALLEMANDS ou AUTRICHIENS ont pu avoir comme mépris du judaïsme pour ne conserver comme phare dans leur coeur et âme que celui du goût pour “l’allemagnité”.

Si, par le plus grand des hasards, Buber s’est rapproché de son être profond via le hassidisme, il n’en fut hélas pas le cas faute de temps pour un Stefan Zweig !

Leur judéïté fut un poids à telle enseigne que beaucoup de ces juifs perdus pour le judaïsme imitèrent ces juifs hellénisés qui acceptèrent d’aller aussi loin que “la réparation du prépuce”.

Ce qui t’irrite enfin, c’est l’assurance crasse dont Buber fait preuve pour défendre des idées pacifiques voire bêtement pacifiques, alors qu’il est confronté à la barbarie du XXè siècle. Son entêtement à croire que le nazisme ne pouvait pas être d’origine allemande ou alors “accidentellement” et celui qui a consisté à tenter de prendre la défense des arabes alors qu’il n’était pas affranchi sur leur culture et leur dogme.

Il y a chez ces juifs d’origine allemande (ou de langue allemande) une sorte de naïveté confinant à la stupidité voire à la dangerosité mais qui tient essentiellement au goût immodéré pour le XIXè siècle ROMANTIQUE !!!!

Rahhh !!!! Ce romantisme allemand !!! que de poètes, d’écrivains, de penseurs, de musiciens, de philosophes et de scientifiques qui ont fait de l’Allemand un surhomme ? Une telle culture ne pouvait accoucher de salauds de nazis n’est ce pas ? et pourtant…

Alors que ce soit Buber, Zweig, Appelfeld (langue maternelle l’allemand) et tant d’autres ne peuvent comprendre ni le judaïsme transmis en milieu familial…la chaîne du temps et du rituel immuable nécessaire à notre survie, mais encore moins notre détermination à prendre notre destin en main en Israel, fût-il plongé au cœur d’un milieu hostile.

Appelfeld dans “une vie” et sur quelques pages, parle de Buber et de bien d’autres dans les cafés littéraires -de langue allemande ou yiddish (méprisé bien sûr)- de la Jérusalem des années 50.

Tu devrais lire ce bijou mon cher Olive…”une vie” est un chef-d’oeuvre d’une telle intensité que plus jamais il ne te quittera…tout comme moi !

PS : Merci pour Buber, merci pour tous tes articles qui me permettent d’apprendre.