Le fédéralisme comme possibilité d’ordre, une option qui s’oppose aux préceptes marxistes qui militent en faveur d’un renforcement de l’autorité tout en espérant qu’avec le temps il sera favorable à… la liberté. « Si todo póder en sí tiránico, cuanto menos sea su fuerza, menos será su tiranía. El poder, hoy por hoy, debe estar reducido a su mínima expresión posible ». On voit que Francisco Pi y Margall ne vacille pas et reste implacablement fidèle à ses idées. Solution pour en finir avec la tyrannie : le fédéralisme, le fédéralisme qui se fait pièce maîtresse de la pensée de cet Espagnol qui s’efforce de concevoir ce qui pourrait le plus efficacement œuvrer à limiter le Pouvoir au nom de la Liberté, une notion qui le préoccupe autrement plus que celle d’Égalité, contrairement aux promoteurs du fédéralisme en Espagne.

Francisco Pi y Margall considère que l’État est une donnée et qu’il faut compter avec lui. Et puisqu’il n’est pas un adepte de la violence, de l’action directe, il choisit une voie latérale – une voie de traverse dirait-on – afin de le réduire, de le morceler, de le disperser. Pour ce faire, il juge que le fédéralisme est approprié, avec son système décentralisateur qui érige la province et la municipalité en entités politiques. Ses arguments tant historiques que sociologiques viennent appuyer a posteriori son option première conduite par une logique et une fidélité parfaite à cette logique.

Francisco Pi y Margall invite l’homme à accepter l’Histoire uniquement lorsqu’elle coïncide avec ses propres croyances. Autrement dit, il n’accorde pas une grande importance aux arguments qui prennent appui sur l’Histoire lorsqu’elle ne va pas dans le sens des changements qu’il propose (voir « La Reacción y la Revolución »). Par ailleurs, il rejette la dualité des Chambres, pourtant caractéristique des structures étatiques fédérales. Dans le premier écrit où il expose l’idée fédérale, il se dit pourtant partisan d’un Parlement à une Chambre. Pourquoi ? L’une des exigences du Parti démocrate de son temps est la suppression du Sénat, considéré comme un simple agrégat d’individus non représentatifs, fort éloignés des individuos soberanos. Il suit donc ses idées sans chercher à les justifier à grand renfort de références – de justifications – historiques.

Francisco Pi y Margall conçoit l’organisation sociale comme une pluralité de groupes, lesquels « no engendran nunca un ser colectivo superior, sino en virtud de necesidades que son, en cierto modo, extrañas a la personalidad de ese ser colectivo ». Les sphères individuelles ne doivent donc en aucun cas, ni sous aucun prétexte, être assujetties à la sphère collective. Francisco Pi y Margall considère les groupes sociaux comme « organismos », comme « seres reales ». La structure fédérale est née de la nécessité de gérer une instance politique dont les compétences ne concernent que la gestion d’intérêts communs qu’ont des groupes souverains (soberanos) dotés d’un pouvoir d’auto-direction relatif à leurs intérêts privés. C’est donc à une véritable implosion du centralisme et de son pouvoir coercitif qu’invite Francisco Pi y Margall.

Dans « La Nacionalidades » (1876), il envisage la société comme une série de groupes, autonomes dans leur sphère interne et hétéronomes dans leur sphère externe, une structure imposée par des circonstances d’ordre économique : aucun groupe n’est globalement autosuffisant ; il leur faut donc envisager de se spécialiser et d’échanger produits et services, d’où la nécessité d’un arbitrage politique global. Francisco Pi y Margall n’ignore pas la doctrine aristotélicienne de la sociabilité naturelle de l’homme ; mais, selon lui, ce sont les urgences économiques qui déclenchent les mouvements entre groupes.

Le groupe social-politique de base est la ville (la ciudad) : « Un grupo de familias que acercó la necesidad y la comodidad del cambio ». Mais Francisco Pi y Margall s’empresse de distinguer famille et ville. La famille est une assemblée de personnes qui, hormis les parents, n’a pas atteint la plénitude (par inégalité entre les membres du groupe), contrairement à la ville qui est une association d’égaux : « asociación de personas que han llegado a la plenitud de su vida ; es una sociedad de iguales, obra de la voluntad ». Cette volonté de différencier famille et société se retrouve chez Proudhon qui dans « Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère » (1846) écrit : « C’est sur le modèle de la famille que toutes les sociétés antiques et féodales s’étaient organisées, et c’est précisément contre cette vieille constitution patriarcale que proteste et se révolte la démocratie moderne ».

La ville donc est constituée de familles qui se regroupent pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires afin de survivre. Ce regroupement a toutefois besoin d’une organisation qui veille à son bon fonctionnement – un État. Mais tout comme la famille, la ville éprouve ses limites et se trouve dans l’obligation d’échanger avec d’autres villes. La société politique se fait de plus en plus complexe, de plus en plus volumineuse, se fait « nación multiple » pour reprendre l’expression de Francisco Pi y Margall, une société appelée à croître indéfiniment jusqu’à englober l’humanité. Cette expansion est le fait d’un pacte entre groupes qui prétendent promouvoir les intérêts générés par ces alliances, d’où l’émergence de l’État. Il est toutefois (implicitement) demandé à celui-ci qu’il ne se substitue pas aux groupes qui ont été à son origine, d’où le système fédératif que Francisco Pi y Margall décrit comme « un sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin perder su autonomía en lo que es peculiar y propio, se asocian y subordinan al conjunto de los de su especie para todos los fines que les son comunes ». Il n’ignore pas que ce schéma est édulcoré et que la violence a grandement participé à la formation des nations modernes. Il espère toutefois qu’il prévaudra.

La question sociale n’a cessé de le préoccuper, principalement dans les années 1857-1864, période qui correspond dans son itinéraire au passage de l’ultra-libéralisme à la défense ouverte de l’intervention de l’État dans la régulation de l’économie. Précisons que pour ce penseur politique, les questions sociales doivent suivre et non précéder les questions politiques. Marx pensait de même, et son socialisme n’avait rien à voir avec celui de Francisco Pi y Margall qui resta radicalement étranger à la notion de dictature du prolétariat. Son socialisme était proche de celui des socialistes individualistes ; plus que révolutionnaire, il se voulait réformiste.

Francisco Pi y Margall le fédéraliste insiste sur l’idée d’association. Elle revient à l’idée proudhonienne de dissolution de l’État (du politique donc) dans l’économique.

Entre 1859 et 1864, il s’efforce de rendre compatible les associations et l’État pour la constitution d’un nouvel ordre, l’association étant envisagée comme germe de ce monde social mais aussi politique à venir, avec transformation de l’État. L’association comme force productive capable de lier indéfectiblement bénéfices et salaires, avec organisation du crédit par l’État : « Asociación y crédito por el Estado (…), he aquí (…) nuestro lema y la parte más importante de nuestro programa ». Le fédéralisme ne se limite donc pas à la sphère politique, il pénètre aussi la sphère économique. Les unités fédérales sont structurées non seulement par les collectivités locales mais aussi par les groupes professionnels.

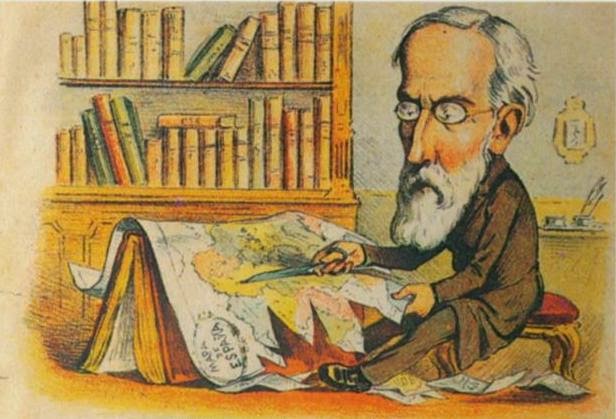

Caricature montrant Francisco Pi y Margall le fédéraliste découpant une carte d’Espagne.

Caricature montrant Francisco Pi y Margall le fédéraliste découpant une carte d’Espagne.

Francisco Pi y Margall pose donc ce dogme : la « soberania del hombre », dogme qui conduit au fédéralisme et à la transformation de la structure économique par les associations, conçues comme compatibles avec l’ordre fédéral. L’autonomie ne doit pas être simple reconnaissance formelle comme elle l’est dans les démocraties classiques, elle doit être soutenue et confirmée par une transformation économique. Francisco Pi y Margall (et en ce sens il est socialiste) pense que cette transformation peut bénéficier de l’appui de l’État à la condition que celui-ci s’en tienne à des principes collectifs (comme l’organisation du crédit) et ne touche sous aucun prétexte à l’autonomie des individus, à la « soberania del hombre ».

Francisco Pi y Margall, un nom essentiel du fédéralisme espagnol. Il n’en est toutefois pas le fondateur stricto sensu. Le fédéralisme espagnol avait été dans l’air d’une époque, soit la phase de consolidation du régime libéral, avec ces groupes qui se définissaient comme Republicanos (phase progressiste, 1840-1843) ou simplement Democrátas (phase modérée, 1844-1854). Dans cette dernière période, on peut inclure des groupes représentant alors en Espagne le socialisme pré-marxiste. Les arguments avancés par ces groupes sont principalement les suivants : a) – Le caractère non-homogène de la Nation espagnole, considérant sa diversité tant historique que géographique. L’accent n’est guère mis sur la stratification sociale. b) – L’espíritu federalista qui s’est exprimé tout au long de la consolidation du Régime libéral et agissant par les Juntas Supremas. c) – La chute de la Monarchie et l’avènement de la République sont jugés n’être qu’un tour de passe-passe aussi longtemps que subsiste le centralisme. La structure fédérale des États-Unis d’Amérique, et dans une moindre mesure de la Suisse, fut un modèle pour les fédéralistes espagnols d’alors. L’influence de Tocqueville, de Proudhon mais aussi de Karl Krause (voir le krausismo), cette dernière véhiculée par les écrits de Heinrich Ahrens et qui eut une immense influence en Espagne et dans les pays d’Amérique latine.

Olivier Ypsilantis