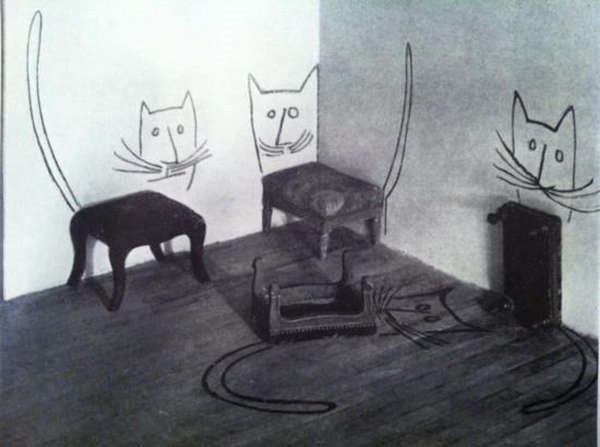

En Header, un clin d’œil de Saul Steinberg.

« La pensée possède un moment d’universalité : ce qui fut bien pensé sera nécessairement pensé, en un autre lieu et par quelqu’un d’autre : cette certitude accompagne la pensée la plus solitaire et impuissante », Theodor W. Adorno.

Contrairement à Malevitch ou Kandinsky, Tatline n’est l’auteur d’aucune théorie (explicitement exposée comme telle), d’aucun texte à caractère didactique ou de manifeste.

Principales influences sur l’art russe des années 1910 : le cubisme (français) et le futurisme (italien). En France, la dénomination « école cubiste » est le fait de la critique anti-moderniste, ne l’oublions pas. En Russie, les principes analytiques du cubisme sont envisagés avec la plus grande rigueur ; et une école cubiste naît en 1912, loin des approximations critiques d’Apollinaire (voir « Les Peintres cubistes ») qui s’en tiennent à la « méditation esthétique ». A ce propos, rappelons que le sous-titre de l’ouvrage en question est précisément, « Méditations esthétiques ». C’est en Russie qu’une authentique formulation théorique « cubiste » est élaborée. Les Russes reprennent les intuitions venues de Paris et les purifient, leur donnent la beauté des équations. Même démarche des Russes avec le futurisme italien. Et pour finir, les Russes réalisent avec une même rigueur une synthèse conceptuelle de ces deux orientations, l’une française avec le cubisme, l’autre italienne avec le futurisme.

Ce magnifique élan est progressivement brisé par l’appareil bureaucratique. Ainsi, en 1922, Alexeï Gan (Алексей Михайлович Ган) donne une formulation doctrinaire à certains propos idéalistes énoncés à la fin des années 1910. Ce dernier s’efforce de concilier une certaine théorie marxiste avec les postulats de l’avant-garde. En 1932, les tendances indépendantes sont prohibées. Deux ans plus tard, la doctrine du « réalisme-socialiste » est instaurée, une doctrine qui reconduit au réalisme (social) des peintres ambulants des années 1860. Comble de l’ironie, pourrait-on dire : les Ambulants avaient commencé par s’élever contre l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg et ses sujets imposés (illustrer l’Histoire russe et ses pages glorieuses). D’Ilya Répine (Илья́ Е. Ре́пин) à Isaak Brodsky (Исаак И. Бродский)…

___________________________

Un livre sur l’art sympathique entre tous : « Les Dialogues du Louvre », une suite de visites au Louvre avec des artistes contemporains conduites par le critique d’art et essayiste Pierre Schneider. Ces artistes sont au nombre de onze. Je rapporterai ici un fragment de chacun de ces onze dialogues en suivant l’ordre du livre :

Marc Chagall – Il dit de la peinture de Bonnard : « Un bifteck qu’on a trop tripoté avec les mains » ; et il lui oppose l’élan de Matisse.

Sam Francis – Il confie : « Mon monde à moi, c’est Poussin », un monde minéral qui évoque Piero della Francesca. Poussin, le stable, le solide, Poussin égal à lui-même, sans haut ni bas. Aucune interruption dans l’espace de la composition, aucune déchirure dans l’éclairage.

Alberto Giacometti – Ses préférences : la Chaldée, le Fayoum, Byzance. La peinture byzantine qu’il dit préférer mille fois à la peinture occidentale. Et pour mieux voir il a copié, beaucoup copié. J’éprouve cette émotion qui est la sienne devant certains portraits du Fayoum, ces visages hiératiques aux grands yeux sombres et veloutés.

L’un des plus célèbres et des plus beaux portraits du Fayoum

L’un des plus célèbres et des plus beaux portraits du Fayoum

Joan Miró – Lui aussi s’émerveille devant un portrait féminin du Fayoum. Ses commentaires enthousiastes devant une peinture de Courbet surprennent des visiteurs qui s’arrêtent pour l’observer. Afin d’apprécier l’enthousiasme de cet artiste, il faut lire, « Ceci est la couleur de mes rêves », des entretiens avec Georges Raillard.

Barnett Newmann – Dit avoir été nourri par la lecture d’« Apollon » de Salomon Reinach (l’un des livres de référence de ma mère). Son émerveillement devant « La Bataille de San Romano » de Paolo Ucello, une totalité absolue dans une lumière égale en chaque point de cette vaste composition. Pas de coup de projecteur. « Sa couleur est pure lumière — lumière nocturne, peut-être, mais lumière. »

Jean-Paul Riopelle – Ce qui le gêne chez Frans Hals : que la touche se comporte comme une fin en soi. Liberté systématique = esclavage systématique (voir les galériens de l’insoumission tels que les décrit Alfred Jarry).

Pierre Soulages – « Ce que je trouve très beau dans le Cimabue (« La Maestà » ou « La Vierge et l’Enfant en majesté entourés de six anges »), c’est ce reste de hiératisme byzantin, et puis, en même temps, quelque chose de nouveau qui arrive, qu’on pressent seulement. »

Saul Steinberg – C’est probablement le dialogue le plus intéressant, le plus surprenant, très juif en fait. Enfant, je goûtais déjà aux délices que servait Saul Steinberg, dans des revues et magazines qui traînaient ici et là. Dans ce dialogue plus construit que les autres, il commence par célébrer la parole qui est salut, liberté. Il ne célèbre en rien le silence qu’il voit comme une peur (les dictatures encouragent le silence, imposent le silence), une reddition, un écrasement. « L’art est un sphinx ; la beauté du sphinx, c’est que c’est vous qui devez interpréter. Quand vous avez trouvé une interprétation, vous êtes déjà guéri. L’erreur des gens, c’est qu’ils croient que le sphinx ne peut donner qu’une réponse exacte. En réalité, il en donne cent, mille, ou peut-être aucune. L’interprétation ne nous donne sans doute pas la vérité, mais l’exercice d’interpréter nous sauve ». Magnifique Saul Steinberg, un talmudiste à sa manière. Il se dit écrivain : car la caricature est la forme la plus visuelle de la pensée, du langage. Tout est message, à nous d’en rendre compte et de le faire savoir par le langage — et tout ce qui relève du langage (de l’intelligence) relève d’une manière ou d’une autre de la littérature. L’effort d’interprétation rend la vie savoureuse. Fécondité du calembour visuel (et je pense en particulier à Bosc, à Chaval, à Roland Topor, à Jean-Pierre Desclozeaux, frères à leur manière de Saul Steinberg). Il dit encore : « Toutes les bonnes peintures sont basées sur une écriture ». Devant « Saint François d’Assise recevant les stigmates » de Giotto : « Représenter la maison, l’arbre ainsi, c’est un peu écrire « arbre », « maison ». C’est exécuter de très beaux hiéroglyphes ». Et : « L’écriture est la pointe d’une énorme pyramide ». Son commentaire stimulant devant « La Bataille de San Romano » de Paolo Ucello, l’une des peintures les plus surprenantes du Louvre. Paolo Ucello, l’un des peintres les plus surprenants de la peinture occidentale.

L’un des mille clins d’œil du cérébral et spirituel Saul Steinberg (1914-1999

L’un des mille clins d’œil du cérébral et spirituel Saul Steinberg (1914-1999

Bram van Velde – « Je cherche tellement à donner visage à une situation personnelle que je ne suis tombé dans le silence de personne ». Se reconstruire par l’acte de peindre : « Je suis en mille morceaux : la peinture me rend un, en quelque sorte ». Je lis ce dialogue et me reviennent des conversations avec le peintre et graveur Pierre Courtin où il était question de Bram van Velde qu’il avait beaucoup fréquenté. Bram van Velde s’en remettait à sa faiblesse plus qu’aucun autre artiste. Il avait repoussé le langage appris (auprès de George Hendrik Breitner, des Expressionnistes allemands, des Fauves, de Picasso) pour la fragilité, la fissure, la fêlure, la béance enfin, tout en restant conscient du principe de réversibilité : « Le phénomène de la peinture, c’est qu’on peut quelque part renverser la situation, que la faiblesse devient force ». Au cours de cette visite au Louvre, Bram van Velde guette sur les tableaux la fêlure (presque imperceptible) qui menace l’édifice de la composition. De la fêlure à la brèche, à l’écroulement, à la ruine. Son amour pour Adriaen Brouwer, la vertu du vice. Sans bateau, point de naufrage ; il faut avoir été riche pour connaître la faillite, et ainsi de suite…

Maria Helena Vieira da Silva – Se plaint du trop de couleurs devant certaines peintures. Elle s’en plaint comme Pline le Jeune s’en plaignait devant les mosaïques romaines ayant subi l’influence orientale. « Quand vous peignez gris, vous avez toutes les couleurs », une réflexion parfaitement juste qui ne peut qu’émouvoir l’adepte du noir et blanc que je suis. Son tableau préféré (au Louvre), « Saint Sébastien » d’Andrea Mantegna, avec ces variations de gris sur les volumes du corps, avec ce dessin particulièrement aigu.

Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908 – Paris 1992), « Le Vent » (1953)

Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908 – Paris 1992), « Le Vent » (1953)

Zao Wou-ki – Le peintre parisien d’origine chinoise : « Je ne devrais pas le dire : pour moi, la Renaissance, c’est le début de la décadence ». Devant « La Maestà » (ou « La Vierge et l’Enfant en majesté entourés de six anges ») de Cimabue : « C’est ce qu’il y a de plus beau au Louvre. Cette sérénité. Tout est presque sur le même palier, mais les nimbes en or créent une perspective étrange, des plans. Cela me fait penser aux anciens paysages chinois, ou des murs de brouillard séparent les plans (…). La Renaissance fait ressortir le sujet contre le fond — dans la peinture occidentale le sujet a tué bien des choses — ici, on ne peut pas détacher le sujet du fond. »

Olivier Ypsilantis