Karamanlis est accusé de trahir la cause de l’hellénisme au profit de l’O.T.A.N. et des États-Unis ; mais la question chypriote qui occupe le devant de la scène passe peu à peu à l’arrière-plan. En 1961, Karamanlis parvient à négocier avec la C.E.E. ce qui permet à la Grèce d’envisager son entrée dans cette communauté en 1984. Ses motivations sont dans une même proportion politiques et économiques : il s’agit d’ancrer le pays dans la western alliance et d’affirmer son identité européenne. Aux élections d’octobre 1961, les partis du centre se regroupent sous l’autorité d’un vétéran, Georgios Papandreou, pour former le Centre Union. Mais ce nouveau parti constitué de déçus de la droite et de la gauche est menacé par des forces centrifuges. Papandreou parvient à porter habilement atteinte au United Democratic Left, un parti qui le menace autant qu’il menace Karamanlis, et à le reléguer en troisième position ; mais il ne peut guère faire plus ; et Karamanlis accentue sa présence au parlement. Sitôt connus les résultats des élections, le Centre Union et le United Democratic Left dénoncent des manipulations et des pressions exercées par l’armée, la gendarmerie, les bataillons de sécurité et autres « forces obscures ». Il est vrai que la différence considérable entre les résultats des élections de 1958 et ceux de 1961 ne peut s’expliquer par les seules fluctuations du vote populaire. L’opposition laisse alors entendre que l’armée serait impliquée dans un « putsch électoral » soutenu par l’O.T.A.N., nom-code « Périclès », ce qui reste à prouver. Papandreou, brillant orateur, se démène pour faire annuler le résultat des élections de 1961, ce qui a pour effet de donner plus de cohérence à un parti hétéroclite, le Centre Union, mais aussi de s’attirer la sympathie de la nouvelle génération issue de l’exode rural, désireuse de mieux profiter de la croissance économique que connaît la Grèce et qui juge obsolète la législation répressive issue des années de guerre civile. Le meurtre en mai 1963 d’un député du United Democratic Left, Gregorios Lambrakis, avive les critiques contre le gouvernement de Karamanlis. Il s’avère que les assassins sont issus de l’extrême-droite et qu’ils ont les liens avec les responsables de la gendarmerie. Par ailleurs, les relations entre Karamanlis et le Palais ne sont pas des plus harmonieuses, en particulier avec la reine Frederika, l’épouse de Paul Ier, une situation d’autant plus paradoxale que ce dernier a porté son choix sur Karamanlis pour succéder au défunt maréchal Papagos au poste de Premier ministre. Karamanlis, un Macédonien inconnu de l’élite politique athénienne, avait commencé à se faire un nom en tant que ministre des Travaux publics.

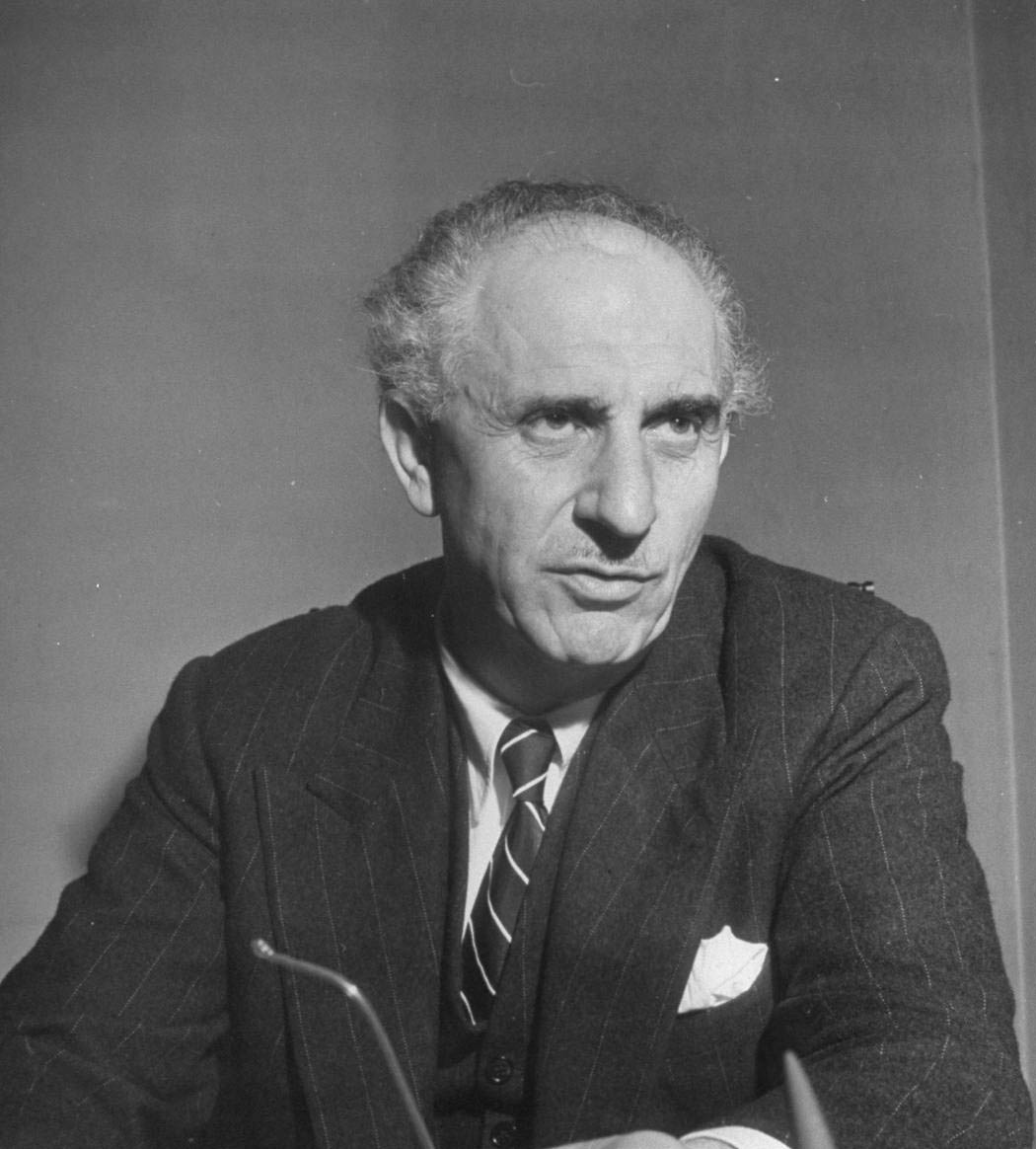

Konstantinos Karamanlis (1907-1998)

Konstantinos Karamanlis (1907-1998)

Exaspéré dans sa relation avec le couple royal, Karamanlis, un tempérament autoritaire, démissionne. Il quitte le pays et ne reviendra que pour préparer les élections de novembre 1963. Papandreou pousse adroitement ses pions face à une droite qui semble avoir perdu confiance en elle-même. Deux des principaux arbitres de la vie publique grecque d’alors, le Palais et l’ambassade américaine, envisagent à présent la mise en place d’un gouvernement modérément réformateur comme moyen d’affaiblir la menace communiste. Papandreou remporte les élections avec une marge étroite. Dépité, Karamanlis part pour la France ; il y restera onze ans. Mais Papandreou qui déteste les communistes autant que la droite ne supporte pas que la balance du pouvoir prenne à présent en compte, face à son parti (le Centre Union), le United Democratic Left derrière lequel se tiennent les communistes. Aussi se résigne-t-il à convoquer de nouvelles élections, trois mois plus tard, en février 1964. Le pari réussit et Papandreou augmente sa marge, avec 53 % des voix, un score exceptionnel au cours de cette période de l’après-guerre et dépassé une seule fois, en 1974, dans des circonstances exceptionnelles. Mais Papandreou ne restera à son poste de Premier ministre que dix-huit mois. L’affaire chypriote revient sur le devant de la scène. Une fois de plus, comme trop souvent dans l’histoire de la Grèce moderne, les affaires extérieures prennent le dessus sur les affaires intérieures. En novembre 1963, le président-archevêque Makarios III, chef spirituel et politique, demande à ce que les droits accordés à la minorité turque de l’île soient revus à la baisse. Fin décembre de la même année, les violences intercommunautaires se multiplient sur l’île. La Turquie menace d’intervenir. Les Américains, Lyndon Johnson en tête, se posent en médiateurs et au cours de l’été 1964 le pire est évité suite à des négociations houleuses au cours desquelles Lyndon Johnson adresse un sérieux avertissement à l’ambassadeur de Grèce à Washington.

Makarios III (1913-1977)

Makarios III (1913-1977)

Une force des U.N. est dépêchée. La population turque jusqu’alors dispersée sur toute l’île est regroupée dans des enclaves interdites aux Grecs chypriotes. Papandreou se rend impopulaire auprès de l’administration américaine en refusant un projet de « double » enosis : soit l’union de Chypre à la Grèce, en échange de la formation de cantons turcs auto-administrés, de l’installation de bases turques et de la cession à la Turquie de la petite île de Kastellorizo, très éloignée du reste des îles grecques, située entre Rhodes et Chypre et très proche des côtes turques. Malmené par l’affaire chypriote, Papandreou parvient à surfer grâce à son programme réformateur. Des prisonniers politiques internés depuis la guerre civile sont libérés. Les relations avec les régimes du bloc soviétique connaissent un léger mieux. De gros efforts sont faits pour moderniser le système éducatif et l’accent est mis sur l’emploi du grec démotique (δημοτική) au détriment de la katharévousa (καθαρεύουσα). Concernant la politique économique, Papandreou s’en remet volontiers à son fils, Andreas, rentré des États-Unis après l’obtention d’un doctorat d’économie à Harvard. Le fils a intégré en tant que ministre le gouvernement du père. La politique légèrement inflationniste du Gouvernement Papandreou inquiète l’oligarchie économique et financière du pays qui juge que la remarquable stabilité des prix inaugurée au cours des premiers temps de Karamanlis au gouvernement est menacée. Mais, surtout, des éléments de l’armée en viennent à considérer ce gouvernement comme un cheval de Troie, plus particulièrement Papandreou junior, avec ses récentes positions plus radicales que celles de son père. Par ailleurs, une rumeur se propage selon laquelle Papandreou junior serait à la tête d’un groupe de conspirateurs au sein de l’armée du nom d’Aspida (soit « bouclier » en grec), contrepoids au groupe d’extrême-droite I.D.E.A. (Secret Bond of Greek officers) fondé au Moyen-Orient, au sein des forces grecques au cours de la Seconde Guerre mondiale. Papandreou senior se voit contraint d’étendre le contrôle politique sur l’armée mais son ministre de la Défense le contrecarre et refuse de démissionner comme le Premier ministre le lui demande. En juillet 1965, ce dernier cherche l’appui du roi Constantin II, vingt-quatre ans, qui a succédé à son père, Paul Ier, en mars de l’année précédente. Incité par ses conseillers, le jeune roi refuse la demande d’éviction de ce ministre et s’oppose à Papandreou qui approche des quatre-vingts ans. Le roi lui déclare qu’il serait inconvenant d’agir de la sorte alors que son fils, Andreas, est suspecté d’être impliqué dans l’affaire Aspida. Papandreou senior offre sa démission tout en se doutant qu’elle ne sera pas acceptée. Le roi ne reste pas inactif et s’emploie à fracturer le Centre Union, un parti hétéroclite. Après bien des difficultés, il y parvient. Les partisans de Papandreou désignent les événements de 1965 comme un « royal putsch ». On se souvient de l’« electoral putsch » de Karamanlis en 1961. Sans entrer dans les détails tortueux et filandreux de la vie politique grecque d’alors, on peut noter que cette agitation (avec suspicions mutuelles auxquelles s’ajoutent les manœuvres du Palais) active la paranoïa de la droite extra-parlementaire et suscite un climat de désillusion dans la population.

Georgios Papandreou (1888-1968)

Georgios Papandreou (1888-1968)

Papandreou senior ne cesse de répéter que de nouvelles élections sont le seul moyen d’espérer sortir de la plus grave crise politique de l’après-guerre (civile). Elles sont prévues pour mai 1967, suite à un accord entre Papandreou et Panayiotis Kanellopoulos qui a succédé à Karamanlis à la tête du National Radical Union. Les chamailleries se poursuivent et de plus belle, jusqu’en avril 1967, avec un coup d’État destiné à frustrer la victoire quasi-certaine du Centre Union. Il n’y a aucune réaction. De fait, le roi, l’ensemble du monde politique et les plus hautes instances de l’armée sont pris au dépourvu. Les syndicats sont morcelés, les partis politiques manquent de structure et le monde politique s’est discrédité, incapable de surmonter la crise de ces dix-huit derniers mois. Ignorant les requêtes de son Premier ministre, Kanellopoulos, le roi reconnaît à contre-cœur un gouvernement indéfinissable qui sert de paravent à la troïka Papadopoulos-Makarezos-Pattakos. La junte justifie son action en se présentant comme destinée à empêcher l’imminente prise du pouvoir par les communistes, du bluff. Ce coup d’État qui, je le répète, a surpris tout le monde va contribuer à précipiter en 1968 la scission du Parti communiste grec, le K.K.E. alors en exil, en un K.K.E. indéfectiblement fidèle à l’U.R.S.S. et un K.K.E. dit « de l’intérieur », outré par la répression du Printemps de Prague et d’inclinaison eurocommuniste.

L’idéologie de la junte est plutôt confuse. On peut y relever des traits hérités du régime de Métexas (mais non explicitement présentés comme tels). Certains de ses membres veulent défendre la civilisation helléno-chrétienne des influences du monde capitaliste et séculier. Mais ce paravent idéologique masque une autre raison : la crainte du retour au pouvoir du Centre Union où Papandreou junior aurait à présent une influence prépondérante et entreprendrait à coup sûr une épuration de l’armée afin de neutraliser les éléments d’extrême-droite qui s’y trouvent. Il faut également évoquer les chefs de cette junte, représentatifs de ces militaires originaires de la province, de la paysannerie ou de la petite-bourgeoisie, exaspérés par cette élite athénienne occupée à des jeux politiques élaborés, avec querelles byzantines qui n’en finissent pas.

Les colonels ne trouvent aucun allié dans le monde politique traditionnel, pas plus à droite qu’à gauche. Les colonels n’interviennent au nom d’aucune famille politique. De fait, ils passent leur ressentiment sur l’ensemble de ce monde, comme Métexas avant eux, avec une animosité particulière envers les communistes, réels ou supposés. Assignations à résidence, exil et peines de prison se multiplient. Papandreou junior est extrait de sa prison et autorisé à quitter le pays suite à des pressions américaines. Papandreou senior passera l’essentiel de son temps assigné à résidence, jusqu’à sa mort en novembre 1968.

Coup d’État en Grèce, 21 avril 1967

Coup d’État en Grèce, 21 avril 1967

Suite à l’échec du coup d’État royaliste de décembre 1967, les colonels mettent en place une régence alors que le roi s’est enfui en exil. Papadopoulos qui s’impose comme l’homme fort du régime devient Premier ministre et cumule les postes ministériels, associant à l’occasion la régence à ses ministères. En 1968, le pouvoir promulgue une nouvelle constitution (très autoritaire et ratifiée suite à un plébiscite frauduleux) afin d’institutionnaliser l’emprise de l’armée sur le gouvernement du pays. Mais l’incapacité du régime à s’assurer une assise populaire n’échappe à personne. L’opposition est atone, peu organisée. Une tentative d’assassinat dirigée contre Papadopoulos échoue en 1968. Le régime parviendra à se maintenir jusqu’en 1973, année du premier choc pétrolier. Il bénéficie de l’élan économique donné par les gouvernements démocratiques de la fin des années 1950 et du début des années 1960, ce qui contribue à atténuer le mécontentement populaire. Par ailleurs, le régime se lance dans une politique d’emprunt incontrôlée et multiplie les alléchantes propositions tant aux investisseurs étrangers que nationaux.

Les critiques contre le régime se multiplient à l’étranger mais l’appartenance de la Grèce à l’O.T.A.N. contribue en partie à neutraliser le mécontentement populaire. Nombre de Grecs jugent que l’administration américaine est impliquée dans le coup d’État (ce que rien ne prouve), une administration disposée à offrir son aide à un régime qu’elle voit comme un bastion de stabilité dans une Méditerranée orientale de plus en plus instable. L’un des rares responsables étrangers à se rendre dans la Grèce des colonels est le vice-président américain Spiro Agnew, fils d’un émigré grec. La Grèce se montre docile envers les États-Unis. Elle remplit scrupuleusement son rôle au sein de l’O.T.A.N., notamment après l’humiliante confrontation avec la Turquie au sujet de Chypre au cours de l’automne 1967, une crise qui inaugure la détérioration graduelle des relations entre le régime des colonels et le président-archevêque Makarios III jusqu’à la crise de juillet 1974.

Athènes, 17 novembre 1973, devant l’École polytechnique.

Athènes, 17 novembre 1973, devant l’École polytechnique.

En 1973, le régime commence à se fissurer sérieusement, une situation en rapport avec une inflation à deux chiffres (voir le premier choc pétrolier). Elle provoque un mécontentement d’autant plus grand qu’elle avait été remarquablement basse au cours des vingt dernières années. Les étudiants prennent la direction de l’opposition au régime et, en mars 1973, ils occupent la faculté de Droit à Athènes. En mai de la même année, une mutinerie éclate dans la marine. Papadopoulos accuse Constantin II d’en être l’instigateur depuis son exil à Rome. Il le dépose et proclame la fondation d’une « presidential parliamentary republic ». S’en suit un référendum, trafiqué, avec faible participation, à l’issu duquel Papadopoulos, candidat unique, est élu président pour huit années. Il fait appel à Spyros Markezinis, un politicien de second rang, afin qu’il supervise les élections, première étape proposée vers une démocratie « guidée ». Mais avant même que ces élections n’aient lieu d’importantes manifestations d’étudiants se multiplient. Elles culminent avec l’occupation de l’Université polytechnique nationale d’Athènes, occupation durement réprimée dans la nuit du 16 au 17 novembre 1973, avec morts, blessés et détenus. Papadopoulos et son Premier ministre fantoche sont exclus du pouvoir par des membres de la junte encore plus radicaux et dirigés par Dimitrios Ioannidis, chef de la redoutable police militaire. Le lieutenant-général Phaidon Gizikis est nommé président. Ce même mois, les relations avec la Turquie se détériorent brutalement. La Turquie réclame le droit de se livrer à des prospections pétrolières en mer Égée, une zone revendiquée par la Grèce. Cet intérêt de la Turquie est suscité par la découverte de substantielles quantités de pétrole dans la région de l’île grecque de Thassos. Face à cette situation, le régime de Ioannidis durcit le ton envers Chypre et contraint le président-archevêque Makarios III à reconnaître Athènes comme centre national de l’hellénisme. Lorsque ce dernier, début juillet 1974, demande à ce que tous les officiers de la Cyprus National Guard originaires de Grèce soit exclus de ses rangs et qu’il accuse la junte de vouloir détruire l’État chypriote, Ioannidis fomente un coup d’État qui oblige le président-archevêque Makarios III à quitter l’île. Ioannidis pense faire gagner son régime en popularité en unissant Chypre à la Grèce. Mais la Turquie, inquiète, débarque dans le nord de l’île le 20 juillet 1974. On mobilise des deux côtés et un conflit entre les deux pays semble imminent. Mais le commandement grec refuse d’attaquer. Privé de tout appui (et de toute légitimité), en Grèce même et à l’étranger, le régime de Ioannidis commence à se désintégrer. Le coup de grâce est donné par de hauts gradés de l’armée grecque qui exigent le retour des civils au gouvernement et celui de la démocratie. Après consultation entre des responsables militaires et des membres du vieil establishment politique, Karamanlis est rappelé de son exil de France. Il est nommé Premier ministre le 24 juillet 1974.

Olivier Ypsilantis