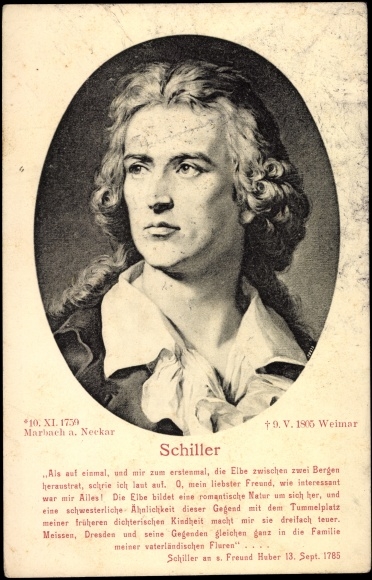

Friedrich Schiller (1759-1805), une carte postale.

D’un côté, on désirait plus ou moins impatiemment que les Juifs se défassent de leur identité comme d’une vieille défroque ; de l’autre, nombreux étaient les Allemands qui se mettaient à mépriser les Juifs pour leur excessive bonne volonté à jouer le jeu. Une dialectique à haut risque se dessinait. Les socialistes (à commencer par Karl Marx) jouaient le jeu mieux que les autres. Selon eux, les Juifs n’avaient qu’à se débarrasser de l’héritage qui les constituait, à s’auto-dissoudre au nom de je ne sais quelle ‟cause supérieure”, à s’immoler sur l’autel des lendemains-qui-chantent et autres sanglantes fadaises. Bref, les Juifs en tant que juifs devaient disparaître, s’effacer d’eux-mêmes.

Les Juifs luttèrent pour leur émancipation non pour être reconnus pleinement en tant que peuple juif mais pour s’assimiler aux peuples parmi lesquels ils vivaient. Mais cet empressement d’une bonne partie des Juifs d’Allemagne à se quitter ne régla pas ‟la question juive”, il la déplaça. L’assimilation allait s’avérer une dangereuse aventure. Quelque chose allait de travers dans cette nouvelle relation entre les Juifs et les Allemands. D’une part, les Juifs se trouvaient ‟désaxés”, à nu, loin de l’enveloppe protectrice de la communauté, plus que jamais à la merci du bon vouloir des Allemands. Et Gershom Scholem insiste sur l’ébranlement affectif que subit la Deutsch-judentum entre 1820 et 1920. D’autre part, au sein même de cette insécurité, la créativité des Juifs longtemps réprimée se libéra d’une manière plutôt formidable. L’assimilation les enivrait.

Je le redis, il ne s’agit pas de vitupérer l’assimilation et de jeter l’opprobre sur ce processus historique mais d’analyser sans parti-pris. Au moment où les Juifs passaient d’une situation médiévale aux Lumières, 80 % du peuple juif vivait en Allemagne, en Autriche-Hongrie ou en Europe orientale. La créativité juive se manifesta donc à une période où la culture allemande était à son zénith, une période comprise entre 1780 et la venue au pouvoir des nazis. Cette période fut plutôt heureuse dans l’histoire de ces relations. Tout ce qui était allemand était revêtu d’un prestige particulier auprès des Juifs allemands. Cette rencontre fut infiniment féconde, supérieure en amplitude et en intensité à toutes les rencontres entre le peuple juif et les autres peuples. [Il faudrait tout de même ne pas oublier l’Espagne, un cas aussi particulier que complexe]. Cette fécondité entre le peuple allemand et le peuple juif ne doit jamais être oubliée pour cause de Shoah.

Au cœur de cette rencontre entre deux peuples se trouvait Friedrich Schiller qui représentait pour des générations de Juifs d’Allemagne un idéal auquel ils songeaient en tant qu’Allemands, même lorsque dans le dernier tiers du XIXe siècle son langage avait commencé à sonner creux. Le romantisme allemand agissait en profondeur sur nombre de Juifs et l’idéal de Friedrich Schiller agissait pareillement sur tous les Juifs. Il était la clé qui permettait à ces derniers d’échapper sans ambiguité aux désillusions idéalistes suscitées par les relations entre Juifs et Allemands. Friedrich Schiller était le vecteur de la foi du Juif en l’humanité. Il fut pour les Juifs une musique sans fausse note ; et ils voulurent lui répondre alors qu’il ne s’était jamais adressé à eux. L’échec de ce dialogue est peut-être l’une des clés de l’échec global du dialogue entre Juifs et Allemands. Cet élan juif fut tel qu’un certain nombre de Juifs russes adoptèrent le patronyme ‟Schiller”. Pensons notamment au sioniste Solomon Schiller (1879-1925), Blankenstein de son vrai nom. Les Juifs si lucides par ailleurs ne se rendirent pas compte — ou ne voulurent pas se rendre compte — que le dialogue tournait au dialogue de sourds : leur enthousiasme pour le poète national était jugé par de plus en plus d’Allemands comme gentillet voire ridicule.

Les relations entre Juifs et Allemands sont particulièrement ferventes au cours de la première moitié du XIXe siècle. Nombreux sont les Allemands à soutenir le combat des Juifs dans le domaine de la culture. Les témoignages ne manquent pas, notamment du côté de l’élite juive qui prend note de la sympathie qu’elle rencontre dans les milieux les plus résolument chrétiens comme les Frères moraves. Mais considérant la dynamique générale, les choses ne peuvent s’en tenir à une simple lutte pour la culture. Les Juifs sont sortis du ghetto et il leur est demandé davantage. Certains Juifs vont faire preuve d’un zèle qui étonnera nombre d’Allemands. Moritz Lazarus (1824-1903) passe ainsi du judaïsme talmudique au germanisme à une vitesse ‟supersonique”. Bien des Juifs allemands ont l’illusion d’être enfin chez eux, en Allemagne. Je dis bien ‟l’illusion d’être enfin chez eux” car les Allemands n’effectuent pas un mouvement symétrique vers les Juifs. Les Allemands — et on ne peut leur en vouloir — ne perçoivent pas l’affaiblissement profond de l’identité juive, chez eux, en Allemagne. L’enthousiasme des Juifs à se germaniser les trouve sur la défensive.

De nombreux Juifs vont faire acte de soumission au peuple allemand qui n’en demande pas tant. Il suffit de relire nombre d’écrits de Juifs pour comprendre que ces derniers se disaient ‟d’origine juive”, une manière de dire qu’ils n’avaient plus d’intimité avec la tradition juive, avec le peuple juif. Certes, il ne s’agit pas de contester le droit et la volonté de tant de Juifs allemands d’être des Allemands. Pourtant, leur éloignement radical du monde juif ne les rend pas moins juifs aux yeux du monde et ils étaient les seuls à ne pas s’en rendre compte. On pourrait citer bien des noms prestigieux : Karl Marx, bien sûr, mais aussi Ferdinand Lassalle, Karl Kraus, Gustav Mahler, Georg Simmel…

Charles Péguy est le non-Juif qui a analysé avec le plus d’acuité la condition juive, qui a observé avec le plus de pertinence cette rupture des Juifs avec eux-mêmes. Il note que la vocation du peuple juif est d’être ailleurs, une vocation qui sollicite désespérément — presque mécaniquement pourrait-on dire — le désir d’être chez soi. Gershom Scholem juge que Charles Péguy nous tend le fil conducteur qui permet de saisir les relations entre Juifs et Allemands. On peut dire sans chercher à régler des comptes que si les Allemands ont beaucoup gagné à l’occasion de ce processus, les Juifs allemands ont, eux, beaucoup perdu.

Le Juif ‟assimilé” était blâmé pour son aliénation envers sa propre tradition. La société bourgeoise qui en Allemagne s’affirmait toujours plus lui faisait ‟gentiment” remarquer qu’il n’était pas vraiment chez lui. L’apatride est aujourd’hui volontiers auréolé d’un certain prestige, il est le symbole même de la condition humaine. Ce n’était pas le cas alors. Nombre de Juifs le ressentaient et s’efforçaient de multiplier les gages envers une société allemande de plus en plus sceptique. [Aujourd’hui, le regard des autres sur les Juifs a subi un autre changement de perspective avec l’État d’Israël, surtout depuis la guerre des Six Jours, mais c’est une autre histoire…]

Les relations entre Juifs et Allemands se firent dès le départ sur un terrain peu sûr. La majorité des élites juives envisageaient sans état d’âme de bazarder leur identité en tant que membres du peuple juif. Sur plusieurs générations, les Juifs perdirent ainsi leurs élites qui se fondirent — s’assimilèrent —, notamment par le baptême et le mariage mixte. De nombreux Juifs éprouvèrent des sentiments indécis face à un tel comportement. La perte de leurs élites au profit des Allemands les mettait dans une situation douloureuse et pleine de mélancolie. Les Juifs de la petite-bourgeoisie (qui au XIXe siècle formaient l’essentiel de la communauté juive d’Allemagne) et ceux des classes sociales inférieures prenaient leurs distances envers les élites juives qu’ils jugeaient un peu légères dans leurs rapports avec l’héritage juif, éprouvant à leur encontre de la répulsion, plus encore de l’indifférence. Les tensions internes au sein même de la société juive, entre les Landjuden et les réformateurs devenus peu à peu prépondérants tant par leur rôle social que politique ont également oblitéré les relations entre Juifs et Allemands.

Il existait alors au sein de la société juive un courant très critique vis-à-vis du judaïsme traditionnel, un courant dont procédaient des personnalités virulentes. C’est un Juif allemand qui a fait le portrait le plus féroce de la bourgeoisie juive de Berlin, Kurt Tucholsky, avec les monologues de Wendriner, dans ‟Apprendre à rire sans pleurer” (‟Lerne lachen ohne zu weinen”). [Le jugement de Gershom Scholem à ce sujet me semble partial. Il faut considérer ce portrait peu avenant du sieur Wendriner en regard de l’ensemble de l’œuvre de Kurt Tucholsky, l’un des hommes les plus détestés par les nazis.] A propos des monologues de Wendriner, Gershom Scholem évoque ‟un antisémitisme juif”. [Une fois encore, et considérant ce que je sais par ailleurs de l’œuvre de Kurt Tucholsky dont l’essentiel est constitué d’articles, ce jugement me semble outré. Kurt Tucholsky exerçait son esprit critique tranchant comme un scalpel contre tout. Des Juifs y passèrent mais beaucoup de non-Juifs aussi. Il s’en prit à ces Juifs berlinois non parce qu’ils étaient Juifs mais parce qu’ils représentaient une certaine classe sociale.]

Les tensions au sein du monde juif allemand se retrouvent dans les familles. [Rien d’extraordinaire, rien de particulièrement juif. On pourrait évoquer la célèbre chanson de Jean Ferrat, ‟Maria avait deux enfants”, qui a pour cadre la Guerre Civile d’Espagne.] Citons par exemple les frères Bernays : Jacob reste fidèle à l’orthodoxie juive la plus stricte tandis que Michael quitte le judaïsme. La plupart des Juifs étaient à la recherche d’une voie moyenne. Quoiqu’il en soit, le gros de l’élite s’en alla enrichir la société allemande dans les domaines les plus divers : économique, scientifique, littéraire, artistique. Quelques-uns pourtant n’oublièrent pas le monde juif. Citons Leopold Zunz (le fondateur de la Wissenschaft des Judentums), Salomon Ludwig Steinheim, Hermann Cohen ainsi qu’Abraham Geiger et Samson Raphaël Hirsch, les deux pôles du rabbinat allemand.

Vers le milieu du XIXe siècle, les Allemands s’étaient accommodés de l’émancipation politique des Juifs, mais ils n’étaient pas vraiment disposés à les voir figurer parmi les témoins vivants de la culture, un rôle que les Juifs étaient d’autant plus préparés à tenir qu’ils cherchaient à s’intégrer au peuple allemand. L’idylle entre les Juifs et les Allemands est restée unilatérale. Certes, des Allemands leur ont offert, dans le meilleur des cas, de la compassion (un sentiment bien ambigu) ou de la gratitude, jamais de l’amour. La quasi-totalité des meilleures interprétations critiques de Gœthe ont été écrites par des Juifs. Mais qui parmi les Allemands a évoqué avec une même intensité un penseur juif ? Personne ! Par ailleurs, il n’y a pas dans toute la littérature allemande l’équivalent des pages écrites par Charles Péguy le catholique et dédiées à Bernard Lazare, l’anarchiste juif ; Bernard Lazare qui, disons-le, n’a pas été défendu par les Juifs de France ‟par embarras ou méchanceté, par rancœur ou par stupidité” écrit Ghershom Scholem qui ajoute : ‟C’est un Français qui, à ce moment-là, a considéré un Juif comme les Juifs eux-mêmes étaient incapables de le voir.” Rien de tel dans le dialogue germano-juif, ‟un dialogue qui en réalité n’a jamais eu lieu.” Quelques Allemands (parmi lesquels Johann Peter Hebel) surent accepter le Juif comme juif, ‟pour ce qu’il avait à donner et non pour ce qu’il avait à abandonner.”

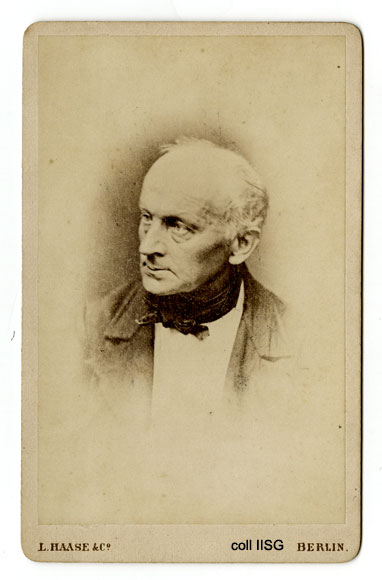

Gershom Scholem est catégorique : le nazisme n’est en rien la conséquence exclusive de la Première Guerre mondiale et du Traité de Versailles. Des Juifs ont eux aussi véhiculé cette idée selon laquelle le nazisme serait un accident de l’histoire, des Juifs qui ‟n’avaient rien appris et avaient beaucoup oublié.” Le déchaînement nazi a une généalogie, une histoire et une préhistoire. Lisez les pamphlets antisémites écrits au XIXe siècle — et pas seulement en Allemagne. Avec la perspective historique, ils apparaîtront comme des documents nazis. ‟Fleuron” de cette production, ‟Le judaïsme à l’étranger” (‟Das Judentum in der Fremde”, 1869) de Bruno Bauer, l’un des chefs de file de l’ancienne gauche hégélienne. Dans une formulation non moins radicale, on y retrouve l’essentiel de ce qu’a martelé le nazisme.

Bruno Bauer (1809-1882)

Gershom Scholem regrette probablement cet amour des Juifs d’alors pour l’Allemagne, un élan devant lequel les Allemands ont marqué la distance. L’‟amour distant” (pour reprendre l’expression de Max Brod) aurait probablement été préférable mais les hypothèses historiques ne sont jamais légitimes. Le sionisme qui marqua la distance fut une bonne réponse. Toutefois, sans vouloir ‟refaire l’histoire”, on regrette que cette bonne réponse n’ait pas été massivement envisagée plus tôt, par les Juifs allemands, à commencer par leurs élites.

‟La disposition de beaucoup de Juifs à inventer une théorie qui justifierait le sacrifice de leur existence juive est un phénomène scandaleux et un thème qui comporte d’innombrables variations” écrit Gershom Scholem. Je ne sais si ces Juifs sont si nombreux, s’ils sont aujourd’hui plus nombreux qu’ils ne l’ont été mais je juge également que cette disposition est non seulement scandaleuse mais déprimante, très déprimante. Gershom Scholem en colère cite Margarete Susman qui écrivait en 1935 que ‟La vocation d’Israël comme peuple n’est pas de se réaliser lui-même, mais de s’offrir en vue d’une fin plus élevée, qui dépasse l’histoire.” [La dame devait avoir des bouffées de chaleur. Elle me semble en la circonstance aussi hystérique que Simone Weil. Il faut lire ‟Israël et les Gentils” (édité avec d’autres écrits sous le titre général ‟Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu”, aux Éditions Gallimard, 1962 – Collection ‟Espoir”). Il faut lire ces pages pour comprendre les ravages que peuvent faire certaines idées chrétiennes dans des têtes juives. Le zèle de Simone Weil m’est en la circonstance insupportable. L’exaltation de Simone Weil me met aussi mal à l’aise que les visions d’Anna Katharina Emmerick (1774-1824). Il est vrai que Clemens Brentano qui a rempli des carnets de notes à son chevet a probablement rallongé la sauce… Quoiqu’il en soit, je n’ai été aucunement surpris d’apprendre que ‟The Passion of Christ” de Mel Gibson, un film d’une violence pornographique, tire ses scènes du Chemin de Croix des visions de cette Allemande. Je signale par ailleurs que ce film recycle de l’ordure puisque les Juifs sont explicitement dénoncés comme déicides. Au cours de la scène de la flagellation, des soldats romains sont ébranlés mais les hautes instances juives (très richement vêtues car, message subliminal, il est entendu que les Juifs dorment sur des tas d’or), imperturbables, contemplent le supplice. Les Romains semblent même être soumis à la volonté des Juifs ! Le plus extraordinaire, c’est que lorsque je fis ces remarques à des Chrétiens qui avaient vu le film, ils semblèrent tout surpris.

J’en reviens à Margarete Susman & Co. La signification la plus profonde de l’idée juive ne peut être l’absorption de ce peuple par les autres peuples. Premièrement, l’Histoire nous enseigne qu’une telle vision n’est qu’un faux-fuyant au bout duquel tout n’est que ténèbres ; cette vision atteste aussi d’un état de profonde démoralisation. Comment ne pas comprendre que le monde a besoin d’un peuple juif fort, non pas prêt à se sacrifier sur je ne sais quel autel pour y subir une mort dénuée de signification pour lui-même ? Deuxièmement, vous devriez savoir, Margarete Susman, et je paraphrase Gershom Scholem une fois encore, que c’est précisément cette volonté de Juifs d’être absorbés par les Allemands que l’antisémitisme a interprétée comme une manœuvre de destruction — un cheval de Troie, si vous préférez — dirigée contre le peuple allemand. Relisez les écrits des théoriciens-métaphysiciens de l’antisémitisme entre 1830 et 1930 !

L’amour, c’est bien ; des Chrétiens n’ont que ce mot à la bouche sans savoir que les baisers de l’amour peuvent être plus mortels que les morsures des serpents les plus venimeux et que les étreintes de l’amour peuvent broyer les chairs et les os. Je préfère pour ma part garder la distance pour mieux espérer exercer l’ouverture d’esprit et la bonne volonté.]

Les Juifs d’origine française et italienne ont suivi le même chemin pendant tout le 19eme siècle. Il ne s’agit pas forcement d’une assimilation telle qu’on la comprend maintenant c’est à dire une perte de la pratique religieuse mais du sentiment très fort de faire enfin partie de la société dans laquelle ils vivent. Il faut lire les sermons des rabbins français de cette époque qui durera jusqu’à la deuxième guerre mondiale et qui en France verra une fracture entre les Juifs français; depuis Louis XIV comme on disait; et les nouveaux venus de l’Est ou des Balkans. La Shoah balayera les Israélites aussi bien que les va-nu-pieds du Yiddishland.

J’ai lu un roman israélien, La maison des Levy, il y a quelques années, une saga familiale qui raconte la vie d’une famille juive allemande depuis le début du 19eme siècle jusqu’au nazisme: quand les nazis les menacent, leur plus grande fierté reste d’avoir pu défiler avec le reste des soldats partant pour le front en 1914, en queue de défilé bien sûr!

On peut trouver cela pathétique, mais c’était et c’est encore ce qui est demandé aux Juifs. Le “tout en tant qu’individu, rien en tant que nation” est resté d’actualité même si les dés ont toujours été pipés.

Une information très intéressante dans cet article. Vous nous apprenez que Johann-Peter Hebel aurait été un des rares Allemands qui ait accepté les Juifs pour ce qu’ils étaient: “ce qu’ils pouvaient donner et non ce qu’ils pouvaient abandonner”.

Je croyais connaître cet auteur romantique (si nous parlons bien du même personnage): poète dialectal né à Bâle, conteur et nouvelliste alémanique, sorte de Mistral souabe ayant écrit lui aussi une “prose d’almanach” les “Kalendergeschichten”, mais j’ignorais qu’il s’était intéressé aux Juifs.

Pouvez-vous nous en dire plus?

Vous entrez “Johann-Peter Hebel / Die Juden” sur Google et vous trouverez d’intéressants et copieux documents en PDF.