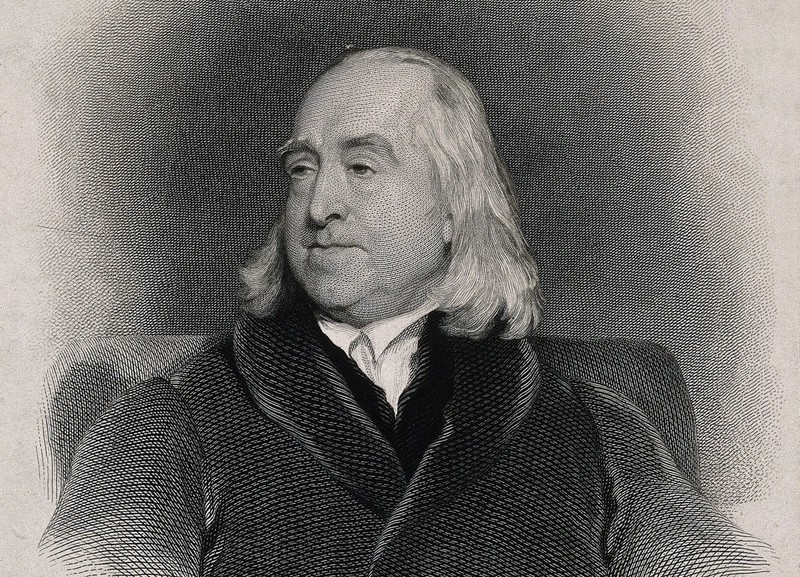

J’ai commencé à m’intéresser à Jeremy Bentham un peu par hasard, en découvrant des plans de prisons « idéales ». J’ai voulu comprendre qui était à l’origine du panoptique ainsi que de la philosophie qui soutenait une telle conception de l’espace carcéral. J’ai donc lu un certain nombre d’études, livres et articles, sur cet homme entre XVIIIe siècle et XIXe siècle. Pour la rédaction du présent article, je me suis simplement appuyé sur le livre de Bertrand Russell, un chef-d’œuvre, « Freedom versus Organization 1814-1914 », sous-titré « The pattern of political changes in 19th century european history », plus particulièrement les chapitres IX et XII, le premier brossant une biographie intellectuelle de Jeremy Bentham, le second la doctrine de l’école de Bentham.

La vie de Jeremy Bentham peut être divisée en trois périodes, la troisième (qui commence à ses soixante ans) étant la plus importante. Jeremy Bentham est issu d’un milieu aisé. Le père se montre soucieux de l’éducation de son fils qui commence ses études à la Westminster School avant d’entrer à la Oxford University. Particulièrement snob, ce père l’engage à fréquenter le beau monde et, à cet effet, il n’hésite pas à verser de l’argent à son fils afin qu’il puisse jouer lorsqu’il se trouve en sa compagnie. Mais le fils va inverser le type de rapport habituel entre père et fils et refuser toute frivolité. Il s’inscrit au barreau, devient amoureux ; mais son père s’oppose à cette union, la fiancée n’ayant pas de fortune. Jeremy Bentham se soumet à sa volonté et s’efforce de surmonter sa souffrance par le cynisme (voir les lettres à son frère), un cynisme qui se retrouvera à l’occasion dans sa philosophie. Bertrand Russell estime que son caractère porte la marque des tensions avec son père, en particulier avec le renoncement à cet amour. Ceux qui l’ont connu sur le tard le voyaient comme un excentrique bienveillant, particulièrement timide et pris dans une implacable routine qu’il s’était imposée.

Les principales influences qui marquèrent Jeremy Bentham, les philosophes français pré-révolutionnaires, parmi lesquels Voltaire et Helvétius qu’il lut en 1769, ce qui l’incita à consacrer sa vie aux principes de législation. Autre influence majeure, « Des délits et des peines » (Dei delitti e delle pene), publié en 1764, de Cesare Bonesana, marquis de Beccaria. Son voyage à Paris en 1770 confirme l’influence française. Le seul autre voyage qui le marquera à ce point, un voyage en Russie, en 1785. Son frère Samuel y avait été appelé par Catherine II pour aider à la modernisation de l’agriculture. Jeremy se mit alors à espérer que l’impératrice adopterait un code pénal scientifique conçu par lui. Mais Samuel finit par tomber en disgrâce et Jeremy avec lui.

Jeremy Bentham écrit beaucoup, quotidiennement. Il range consciencieusement ses manuscrits dans des casiers sans se soucier de publier ; et ses quelques écrits publiés n’attirent guère l’attention. En 1788, il fait la connaissance d’Étienne Dumont, un Genevois, qui, enthousiaste, traduit ses manuscrits en français et les fait connaître. Étienne Dumont fait publier de longs extraits des écrits de Jeremy Bentham dans le Courrier de Provence, le journal de Mirabeau. Sa renommée devient considérable, mondiale pourrait-on dire. Elle commence à s’établir en France qui le fait citoyen français. Mais ce Tory ne tarde pas à être dégoûté par la Révolution. En 1814, l’empereur Alexandre Ier l’incite à rédiger un code pénal. Sa réputation est grande en Espagne et dans toute l’Amérique latine. Il songe à se rendre à Caracas pour y bénéficier d’un bon climat tout en travaillant à un code pénal pour le Venezuela.

Jeremy Bentham conçoit une nouvelle architecture carcérale, le panoptique (panopticon en anglais), a radial prison qui permet d’améliorer considérablement la surveillance, notamment en permettant au gardien, avec un système combiné de rideaux et de miroirs, de voir sans être vu. Il pense étendre cette idée aux fabriques, hôpitaux, asiles, écoles, mais elle ne sera retenue – au nom de la liberté – que pour les prisons. Jeremy Bentham pense que le but de la vie est le bonheur et que la liberté n’est pas nécessairement garante de bonheur.

Le panoptique reste sa principale préoccupation durant de nombreuses années mais non la seule. Ainsi met-il au point un frigidarium en 1800. Il presse le gouvernement britannique pour qu’il construise au moins une prison suivant le principe du panoptique ; il obtient une semi-promesse, achète à cet effet un terrain où il place l’essentiel de sa fortune, le gouvernement ayant changé d’avis. Son projet sera mené à bien loin de son pays, notamment avec le panoptique de Saint-Pétersbourg (la prison de Kresty de l’architecte Anton Tomichko, premier architecte pénitentiaire spécialisé de l’Empire russe) et celui du Stateville Correctionnal Center, dans l’État de l’Illinois, inauguré en 1925. En 1813, Jeremy Bentham recevra tout de même vingt mille livres du gouvernement à titre de dédommagement.

A partir de 1808 commence la plus importante période de sa vie, par sa relation avec John Stuart Mill. Il reste fidèle à lui-même, clair, logique, sûr de lui avec sa philosophie qui s’appuie sur deux bases, l’une psychologique, l’autre éthique. Le « principe d’association » (soit la traditionnelle « association d’idées ») n’est qu’un lieu commun : certains ont cru abusivement que tout processus mental pouvait être exploré par l’association (d’idées) et qu’on pouvait rendre la psychologie scientifique par l’emploi de ce seul principe, une doctrine que Jeremy Bentham tire de David Hartley. David Hume avait œuvré dans ce sens tout en s’efforçant de montrer les raisons de croire ce principe vrai mais aussi de ne pas le croire tout à fait vrai. Ses successeurs, forts ennuyés, voulurent faire un dogme de ce scepticisme. David Hartley n’a pas mis au point le « principe d’association » (nous disons aujourd’hui « réflexe conditionnel ») mais son extension abusive à tous les phénomènes mentaux. A noter la différence entre associationnisme et behaviourisme ; le premier néglige la matière pour l’âme, le second néglige l’âme pour la matière. L’associationnisme et le behaviourisme sont l’un et l’autre déterministes, autrement dit ils jugent que ce que nous faisons dépend pour l’essentiel de lois préétablies de sorte que nos actions, dans des circonstances données, peuvent être prédites par un bon psychologue.

Le principe du « maximum de bonheur » reste la formule la plus célèbre de l’école de Bentham, autrement dit : les actions sont bonnes quand elles procurent le maximum de bonheur au plus grand nombre et elles sont mauvaises dans le cas contraire.

Chez Jeremy Bentham, l’éthique et la psychologie ne s’accordent pas parfaitement. Alors qu’un acte bon est celui qui contribue au bonheur général, c’est une loi psychologique que chaque homme recherche son propre bonheur. Le législateur doit cependant s’arranger pour que le bonheur privé de l’individu soit garanti par des lois qui répondent à l’intérêt général. Tel est le principe qui inspire tout le travail législatif de Jeremy Bentham.

L’identification a priori entre intérêts particuliers et intérêt public n’est pas jugée absolument nécessaire par Jeremy Bentham. La théorie de l’harmonie naturelle des intérêts (voir Bernard Mandeville et la Fable des abeilles, parue en 1723) fut adoptée non comme une vérité ne souffrant aucune exception mais comme un simple principe général par tous les partisans du laisser-faire.

La morale basée sur le principe du maximum de bonheur (l’utilitarisme) est en opposition partielle avec la morale traditionnelle car toute théorie qui juge la moralité d’un acte par ses seules conséquences ne peut s’accorder vraiment avec cette morale qui juge que certaines catégories d’actes sont coupables et sans même tenir compte de leurs effets. Dans le système utilitaire, toutes les règles morales habituelles sont passibles d’exceptions ; ainsi, « Tu ne voleras point » est a priori sans appel ; sauf que, dans certaines circonstances, un voleur peut contribuer au bonheur général… On ne sera pas surpris d’apprendre que les maîtres d’école ne diffusèrent cette doctrine qu’avec beaucoup de prudence et ils le firent parce que la vie privée de ses promoteurs avait été irréprochable.

Jeremy Bentham ne fait pas de distinction entre plaisir et bonheur. Il refuse d’établir une hiérarchie. Sa doctrine tend néanmoins vers l’ascèse. Il juge que l’approbation de soi est le plus grand des plaisirs. Il procède donc avec prudence et modération, délaissant les plaisirs immédiats, et délaissant le plaisir des sens, pour la recherche du bonheur dans le travail. Peut-être s’agissait-il d’une question de tempérament plus que de doctrine ; il n’empêche que la moralité des hommes qui se rattachent à cette doctrine ne fut pas moins stricte que celle de leurs adversaires.

Ainsi que je l’ai signalé, ces quelques lignes sur Jeremy Bentham et sa doctrine prennent appui sur l’étude de Bertrand Russell, « « Freedom versus Organization 1814-1914 », sous-titré « The pattern of political changes in 19th century european history ». Un mot sur cette étude. L’auteur se propose de déterminer les principales causes des transformations politiques au cours de la période 1814-1914, des causes qui selon lui ont été : Technique économique / Théorique politique / Individus marquants. Aucune de ces causes ne peuvent être ignorées en tant que telles. Par ailleurs, elles influent diversement les unes sur les autres. Le rôle joué dans l’histoire par les individus a certes été surestimé par certains, Thomas Carlyle notamment, minimisé par d’autres, notamment par ceux qui pensent avoir découvert les lois du changement sociologique. Ainsi, nous dit Bertrand Russell à titre d’exemple : je ne crois pas que si Bismarck était mort enfant, l’histoire de l’Europe eût été ce qu’elle a été. A tous ces facteurs, s’ajoute ce que nous désignons comme étant le hasard, soit de menus faits qui ont eu sans raisons apparentes des conséquences importantes. Ainsi la Grande Guerre fut rendue probable, mais non inévitable, par des causes massives ; toutefois, jusqu’au dernier moment, elle aurait pu être différée par des événements a priori de peu d’importance ; et si elle avait été différée, les forces tendant vers la paix auraient peut-être pris le dessus. L’histoire n’est pas une science ; et elle ne peut l’être ou, plus exactement, en avoir l’apparence que moyennant falsifications et omissions. Et si on peut présenter les effets des grandes causes sans trop de simplifications, il ne faut jamais perdre de vue que d’autres causes ont également agi. Cette étude de Bertrand Russell se propose d’étudier l’opposition et l’interaction des causes principales des transformations au XIXe siècle, soit : la foi en la Liberté et la nécessité d’une Organisation procédant de la technique industrielle et scientifique.

Olivier Ypsilantis