Lorsque je lis Ernst Jünger de lourdes portes s’ouvrent sans qu’aucune pression ne s’exerce contre elles. Ernst Jünger pressent partout l’au-delà et sa croyance en la survie n’est pas chrétienne ; les histoires d’Enfer et de Paradis n’entrent pas dans ses visions.

Écrire est un acte religieux ; Franz Kafka dit quelque part que l’écriture est une forme de la prière. Ernst Jünger ne dit pas autre chose mais sur un ton différent. Il nous dit que dans l’instant créateur quelque chose se produit qui ne peut être annulé, soit la présence de l’instant : tout doit être présent dans l’instant, tout le passé et tout l’avenir. Le temps n’est plus linéaire, avec le trou du néant au bord duquel se penchent les intellectuels à l’œil vide. Ils susurrent le Rien parce qu’ils partent de la rationalité, parce qu’il y a en eux une baisse tout simplement vertigineuse de l’instinct et de l’intuition, une anémie. L’au-delà comme sensation et non comme déduction ou pari pascalien. Sa croyance en la survie n’est pas apprise, elle n’est pas le fait d’une religion, elle lui vient de l’attention la plus haute : par l’attention et en l’attention, il se produit quelque chose qui ne peut être annulé, qui nourrit le rêve et qui en retour se nourrit de lui.

Ernst Jünger considère la mort dans l’apaisement : jamais il ne la retourne contre la vie. Il ne cultive pas le pessimisme, il ne prend pas la pose. Il considère la mort d’une hauteur qui devait être celle d’Hölderlin. Ernst Jünger prend note de l’ambivalence des symboles : dans la forêt, la vie et la mort sont inextricablement liées.

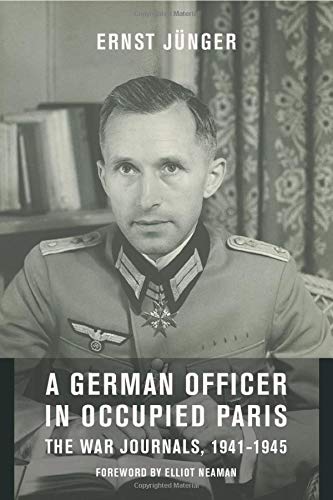

Ernst Jünger, en France durant l’Occupation.

Ernst Jünger, en France durant l’Occupation.

Une communauté d’ambiance : Ernst Jünger / Andreï Tarkovski. Lorsqu’Ernst Jünger est le plus gravement blessé, en 1918, et qu’il s’enfonce dans le demi-sommeil, c’est un rêve qui le pacifie et lui donne confiance : il est étendu avec sa mère dans une prairie ; la prairie se fait couverture ; sa mère attrape cette prairie-couverture et l’en enveloppe…

Ernst Jünger confesse être devenu nationaliste sous l’influence de la France, de Maurice Barrès en particulier. N’est-ce pas la Révolution française qui a initié l’ère des nationalismes dans laquelle le monde se débat encore, l’ère la plus sanglante et la plus destructrice ?

« Je suis un homme qui, hors du cadre militaire, ne pourra jamais s’insérer dans une collectivité », écrit-il. Le cadre militaire est a priori neutre, hors du champ politique. Ernst Jünger eut tout loisir d’observer de son poste de l’Hôtel Majestic les rapports entre le militaire et le politique (l’idéologie nazie), d’autant plus qu’il avait été chargé par Otto von Stülpnagel de consigner les rapports entre l’Armée et le Parti, des documents aujourd’hui détruits. L’armée politique, révolutionnaire (voir le bolchevisme et le nazisme), exige de l’homme bien plus que de la discipline, qu’une participation à des dispositifs techniques, elle exige son âme, son esprit, la totalité de son être pour la Totalité du totalitarisme, ce qu’Ernst Jünger refusera toute sa vie. L’individu est la seule valeur qui lui importe, elle est la plus haute valeur, une valeur plus haute que la démocratie ou que celles que promeuvent ses adversaires et quelle que soit leur typologie. La démocratie, une valeur hautement prisée, comme la vérité, mais où la rencontre-t-on vraiment se demande-t-il ? L’individu libre est d’abord un observateur ; et par l’observation, il confirme sa liberté.

L’exercice de la liberté par l’observation fait d’Ernst Jünger un anarque, l’anarque qu’il définit ainsi au cours d’un entretien avec Julien Hervier : l’anarque n’est pas un anarchiste, il n’en a pas les intentions et, surtout, il est beaucoup plus affermi en lui-même. Il définit l’aire de l’anarque par une remarque qui pourrait figurer parmi ses plus beaux aphorismes : « Je préfère dessiner une carte géographique plutôt que de jouer le rôle de poteau indicateur ». Il y a chez Ernst Jünger une incapacité à la haine, une hauteur naturelle qui laisse la haine et les idéologies sans prise, qui place la densité événementielle bien au-dessus de la réalité politique.

Il faut lire « L’Unique et sa propriété » (Der Einzige und sein Eigentum) de Max Stirner pour entrevoir la figure de l’anarque. Ernst Jünger dit de l’anarque qu’il reste en n’importe quel endroit où il se trouve bien, mais qu’il s’en va sitôt qu’il ne lui convient plus. Persuadé de sa propre indépendance intérieure, il peut même montrer une certaine bienveillance à l’égard du pouvoir en place. C’est un homme qui à l’occasion peut faire partie d’un groupe, entrer dans des liens de communauté avec une chose concrète, fort peu avec les idées. L’anarchiste est volontiers idéaliste tandis que l’anarque est pragmatique. Il voit ce qui peut servir, à lui et au bien commun, mais il est fermé aux excès idéologiques. C’est en ce sens que la position de l’anarque peut être définie comme tout à fait naturelle. L’anarque, c’est l’homme naturel. Ce credo, le capitaine Ernst Jünger le vit pleinement : il observe, il ne cesse d’observer et il prend note. Il accomplit consciencieusement son service ; il vient en aide aux uns et aux autres en prenant garde de ne pas se faire remarquer.

[En aparté. Max Stirner (1806-1856) s’élève contre la suprématie de l’Esprit marqué du sceau de la transcendance et lui oppose « mon esprit » qui vit dans un monde concret. Il s’élève contre l’Homme feuerbachien et l’État libéral qui tous deux aliènent le Moi. Il s’attaque à la vision qu’a Hegel de l’État et au « Connais-toi toi-même » – car c’est au nom de la loi absolue de l’Esprit hégélien que tu te juges. Le Moi doit se séparer de la société – ce nouvel « Être suprême » – et de l’Esprit qui a des formes innombrables. Il importe que nous échappions à notre propre dépossession, un danger toujours présent dans la mesure où nous sommes condamnés à nous « objectiver », à créer des forces qui ne cessent de se retourner contre nous. Ernst Jünger affirme que les marxistes ne se distinguent pas des nazis en ce que pour eux le cas particulier n’est rien devant l’aspect scientifique de la question, le schéma d’ensemble, la perspective ou la ligne générale, etc.]

Ernst Jünger signale que les nazis apprécient Céline. Ils l’apprécient notamment pour son nihilisme, un brouet dans lequel entre l’antisémitisme, un antisémitisme digne de Julius Streicher, un antisémitisme ordurier. Je ne sais si Céline et Julius Streicher se sont rencontrés mais je suis certain qu’ils se seraient appréciés. Peut-être que des passages des trois pamphlets en question figurent dans Der Stürmer. Les nazis avaient l’odorat très fin sur cette question et Céline était un ingrédient de choix pour leur soupe du diable. Ernst Jünger exprime discrètement son dégoût à l’égard de Céline. L’homme a une tenue négligée et les ongles noirs ; mais, surtout, il empeste le nihiliste. Or, Ernst Jünger combat ce dernier de toutes ses forces et il sait que l’antisémitisme en est l’une des émanations. Le judaïsme s’est opposé depuis sa naissance et massivement au nihilisme, c’est aussi pourquoi ce paroxysme du nihilisme que représente le nazisme s’en est pris tout particulièrement au peuple juif qui porte la Torah, soit l’arme anti-nihiliste par excellence. Ernst Jünger l’anarque se distancie de l’anarchisme et du nihilisme.

Je ne vais pourtant pas renier le plaisir que j’ai eu à lire certains livres de Louis-Ferdinand Céline, à commencer par « Casse-pipe » et « Carnet du cuirassier Destouches » par lesquels j’ai abordé cet écrivain. Je suis tombé sur ses trois pamphlets antisémites un peu par hasard, soit « Bagatelles pour un massacre » (Éditions Denoël, 1938), « L’école des cadavres » (Éditions Denoël, 1942) et « Les beaux draps » (Nouvelles Éditions Françaises, 1941), trois éditions serrées les unes contre les autres dans du papier journal, le tout soigneusement ficelé. Ce petit paquet avait été oublié depuis la guerre dans la malle d’un grenier poussiéreux. Je les ai lus.

La langue reste pour Ernst Jünger l’un des rares moyens d’accéder au sacré. L’Univers est constitué de signes qu’il lui faut déchiffrer (nous pensons encore à Novalis), le poète a une fonction cultuelle, une fonction qui se voit confirmée par le rêve. « Sur les falaises de marbre » est né d’un rêve et non d’une idée préconçue dans le genre : il faut dénoncer Hitler. Le Grand Forestier pourrait être Staline ainsi qu’il l’a signalé. Le cœur actif, brûlant, c’est le rêve, une énergie qui se saisit d’événements réels. Ainsi, l’horreur que suscite en lui la Nuit de Cristal agit sur la conception du livre, un livre qui n’est pas le fait d’une idée – « Prie le ciel pour qu’il ne me vienne pas une idée ! » répète-t-il à sa femme – mais d’une aura, de la Stimmung. L’élaboration de l’œuvre peut exiger des mois de travail mais l’énergie primordiale du rêve – une révélation – ne cesse de se propager et d’activer l’œuvre. Des rêves sont incrustés dans la mosaïque de ses journaux.

Dans le processus de l’écriture, il y a aussi ces irruptions, des pages données, comme s’il suffisait d’écouter et de prendre note. Franz Kafka écrit « Le Verdict » dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912, en huit heures : « L’histoire se déroulait sous mes yeux, j’avançais en fendant les eaux ». Irruptions aussi avec l’apparition des morts au cours de ces douze nuits qui vont de Noël jusqu’après le Jour de l’An, et dont « Visite à Godenholm » garde la trace.

Je relis cet article de Jean-Paul Enthoven où le subliminal (disons-le ainsi) est manié avec une certaine habileté, où des petites vacheries sont lâchées l’air de rien, où la hargne filtre sous le voile de l’ironie. Il est vrai que l’anarque a de quoi exaspérer ; on finit toujours par s’y casser les dents. L’homme et son histoire ne sont pas réductibles à volonté. On néglige tel détail car le récit doit être édifiant, car il ne faut pas contrarier la ligne générale et altérer une histoire convenue. On néglige un fait au profit d’un autre afin de le placer en évidence dans une lumière crue. Par exemple, on nous laisse entendre qu’Ernst Jünger s’est rendu chez un collectionneur antisémite, une information apparemment neutre mais qui par la tonalité générale de l’article laisse entendre qu’Ernst Jünger serait antisémite. Or, il n’y a pas dans cette œuvre considérable le moindre relent d’antisémitisme.

J’aimerais entendre la voix de celle qui tenait une librairie avenue Kléber, à quelques pas de l’Hôtel Majestic, Jeanne Cardot. Un exemplaire de « Jardins et routes » était exposé dans sa vitrine. Elle aimait et admirait Ernst Jünger. A ce propos, je me permets de citer un passage que j’ai allégé, passage extrait de « Ernst Jünger aux faces multiples » de son amie Banine :

« Je ne dois pas oublier d’évoquer ici le souvenir de la librairie Jeanne Cardot aujourd’hui disparue, Jeanne Cohen de son vrai nom. Juive d’un courage indomptable, elle refusa de déclarer son appartenance raciale comme l’exigeaient les lois allemandes et demeura à Paris tout le temps de l’Occupation. Sa librairie se trouvait avenue Kléber, à quelques minutes de l’Hôtel Majestic, de sorte qu’elle voyait passer dans sa librairie les acheteurs en uniforme qui suscitaient sa haine et son courroux. Mais elle ne pouvait s’empêcher d’admirer l’un d’eux, un écrivain dont elle avait placé un livre en vitrine, « Jardins et routes ». Elle racontait volontiers la première visite d’Ernst Jünger. Un jour elle vit entrer un officier « beau comme un ange » qui se dirigea aussitôt vers elle et la remercia d’avoir placé son livre en vitrine. « Ah, quel coup j’ai ressenti quand j’ai compris qui il était ! » disait-elle en portant une main sur son cœur. Il lui acheta de nombreux livres d’art, une discrète amitié s’établit entre eux et elle finit par lui avouer ses origines. Dès lors, il se montra inquiet en lui disant qu’il n’aurait pas la possibilité de l’aider si elle était dénoncée. Il lui conseilla de déménager mais rien n’y fit. En juillet 1944, il lui murmura : « Vous serez bientôt débarrassée de nous ». En 1951, lorsqu’il revint à Paris, nous allâmes voir Jeanne Cardot. Elle se précipita sur lui et l’embrassa sur les deux joues. »

L’acuité et la mémoire d’Ernst Jünger, au repos comme au combat. Œil toujours, il met au point une forme de progression sous le feu ennemi et travaille au perfectionnement de la tactique de l’infanterie. Et que fait-il entre deux attaques ? Il étudie la situation tactique et lit « Tristram Shandy » de Laurence Sterne qu’il a glissé dans son porte-cartes, Laurence Sterne (1713-1768) qu’Ernst Jünger ne cessera de lire. « C’est à sa façon un écrivain qui tient un journal », disait-il. Le shandéisme peut être défini comme une bonne recette pour s’accommoder des maléfices du temps et des imperfections de la vie humaine.

Ernst Jünger m’apparaît à cette hauteur précise où l’attention se glisse dans le grand flux qui ne néglige rien, qui unit l’atome et la galaxie, le rêve et l’éveil et qui agit sur la transformation des sociétés. Il y a chez Ernst Jünger une forme d’attention que je qualifierais d’orientale, de chinoise plus exactement, une remarque qui vaut pour Franz Kafka bien que la tonalité de leur attention diffère grandement.

L’optimisme procéderait de la bêtise et le pessimisme de l’intelligence ; c’est tout au moins ce que profèrent ceux qui ne cessent de tâter leurs chairs qu’ils savent promises à la pourriture. Ils sont parfois brillants et provoquent à l’occasion quelques légers frissons. Mais le grand frisson, l’optimisme bouleversant, révélateur, cette étendue qui étreint comme au sortir d’un rêve, ce sont les Allemands qui me l’offrent : Novalis, Hölderlin, Ernst Jünger…

En 1986, Ernst Jünger se rend en Malaisie faire de l’entomologie et voir la comète de Halley. A Rehburg, soixante-seize ans auparavant, il contemplait cette même comète en compagnie de sa famille. Son père lui avait alors dit : « Entre vous tous, peut-être Wolfgang verra-t-il la comète encore une fois ». Wolfgang le cadet sera le premier des cinq enfants à décéder. A Kuala Lumpur d’où il contemple le ciel, Ernst Jünger écrit : « Si quelque chose manqua à la rencontre, ce fut le petit-fils que j’aurais pu charger de transmettre à Halley ce salut du souvenir – le prochain aura lieu, si j’ai bien compté, en l’an 2062 ». Ernst Jünger est aujourd’hui presque centenaire.

Olivier Ypsialntis