Sur la plaque apposée au 1A quai aux Fleurs, à Paris, plaque qui signale que Vladimir Jankélévitch a vécu dans cette maison de 1938 à sa mort, en 1985 (à l’exception des années de guerre passées dans la clandestinité), ont été gravés ces mots extraits de « L’Irréversible et la Nostalgie » : « Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été : désormais ce fait mystérieux et profondément obscur d’avoir vécu est son viatique pour l’éternité. »

J’ai commencé à lire Vladimir Jankélévitch par un petit livre intitulé « Pardonner ? », acheté à Cracovie et lu à Bialystok le 19 juillet 1983 ainsi que je l’ai noté au crayon en première page.

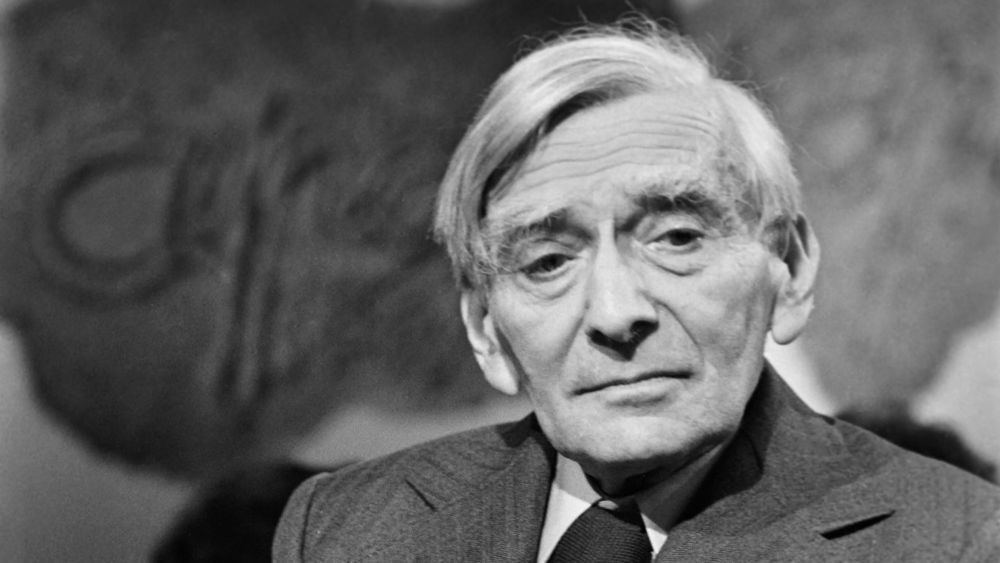

Vladimir Jankélévitch (1903-1985), en 1980, sur le plateau d’Apostrophes

Vladimir Jankélévitch (1903-1985), en 1980, sur le plateau d’Apostrophes

En devenant toulousain j’ai appris que ce philosophe avait été grand marcheur dans cette ville qu’il connaissait comme sa poche, peut-être mieux encore, et qu’à la Libération il avait été nommé directeur des émissions musicales de Radio Toulouse-Pyrénées. Je me souvenais de lui interviewé par Jacques Chancel sur Radioscopie et je pensais volontiers à lui, sa voix, son sourire et sa mèche, lorsque je marchais dans la ville rose. Je me disais que par moments mes pas devaient se poser là où s’étaient posés les siens, que par moments mon regard devait se poser là où s’était posé le sien. Je savais aussi que Jean Cassou avait épousé sa sœur, Ida, et qu’ils étaient donc beaux-frères. Jean Cassou, une figure incontournable à Toulouse. J’avais repéré l’endroit où, à la Libération, il avait rencontré une colonne allemande en retraite et avait été laissé pour mort, à l’angle de la rue Roquelaine et du boulevard de Strasbourg. Sur le site du Musée de l’Ordre de la Libération on peut lire ce qui suit : « En juin 1944, il est nommé par le Gouvernement provisoire de la République française Commissaire de la République de la région de Toulouse. Dans la nuit du 19 au 20 août 1944, au moment de la libération de Toulouse, après qu’il a présidé la première séance réunissant quelques-uns des principaux responsables du Comité départemental de Libération, son automobile tombe sur une colonne allemande. Deux de ses compagnons sont tués à ses côtés et, grièvement blessé, il est lui-même laissé pour mort. »

Avant l’invasion de la zone non-occupée, Vladimir Jankélévitch habite 42 allée des Demoiselles ; après l’invasion, il ne cesse de déménager dans Toulouse, chez les uns et chez les autres, rendant de fréquentes visites à ses amis Silvio Trentin et Camille Soula. Il reçoit l’aide de Mgr Bruno de Solages, recteur de l’Institut catholique de Toulouse. D’une planque à l’autre, il transporte le manuscrit du « Traité des vertus », un livre où il affronte l’horreur à la manière de Jonathan Swift et la combat non pas frontalement mais en lui opposant l’antiphrase, l’ironie et ses milles nuances. Ses maîtres, François de Sales et Fénelon avec lesquels il discute à perte de vue. Je n’ai fait que feuilleter cette somme d’environ mille cinq cents pages, je ne l’évoquerai donc que succinctement.

Vladimir Jankélévitch, « Janké » pour ses amis, développe jusqu’à l’extrême le thème de la responsabilité collective. Il n’envisage au cours de ces années que les vertus et considère le désespoir comme une pose, une coquetterie d’oisif et, à l’exemple de ses maîtres, il claque la porte au nez du mal. On peut lire dans ce traité : « Ici prend tout son sens la “non-résistance au mal”, qui n’est certes pas la fuite devant l’ennemi (puisqu’il n’y a pas d’ennemi) ni la phobie cathare de la matière (puisque la nature n’est avilissante que pour une âme vile), mais le non-consentement aux suggestions intérieures de la facilité. L’abstentionnisme peut être pire que l’abandonnement s’il est le fait d’une âme aigrie et rancunière. Rompre le combat, ce n’est pas déserter, c’est faire le vide autour du mal spirituel pour qu’il crève d’inanition… François de Sales le dit sur tous les tons : ne pas répondre ; ne disputer ni peu ni prou ; faire semblant de ne pas même entendre l’ennemi ». J’avais été subjugué par ce passage dont le curieux trouvera la suite dans le livre en question.

J’insiste. J’ai vraiment commencé à lire Janké au cours de mes années toulousaines, au tout début des années 1990 donc. C’est par un lieu – une ville en l’occurrence – que j’en suis venu à lire ce philosophe. Je n’aborde pas un philosophe comme j’aborde un romancier ou un historien. Entre le philosophe et moi, il y a ma paresse ; et avant d’ouvrir un ouvrage de philosophie, je dois compter avec une certaine forme de procrastination, cette sale chose.

Janké, « cette fidélité folle aux morts » ainsi que l’écrit Elizabeth de Fontenay ; Janké, « un athlète de la mémoire, je veux dire un héros de notre temps qui (…) a arrêté le temps au moment historique du gouffre qui désormais nous fonde ». Et c’est aussi un certain rapport au temps, rapport simple pourrait-on dire, loin de tout verbiage, de toute volonté de complication, rapport implacable, qui me l’a rendu proche. Janké nous tire par la manche ; il nous dit que le passé a besoin de nous, ce passé-là surtout, ce passé qui ne peut se défendre s’il est laissé à lui-même – qui ne peut se défendre, « c’est-à-dire maintenir sa réalité contre les opérations normales, morales, vitales… »

Vladimir Jankélévitch envisage le temps vécu comme irréversible, à sens unique : impossible de faire marche arrière ou demi-tour. Le temps est irrévocable : on ne peut faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu. Le temps et son caractère irrémédiable, une particularité dont Vladimir Jankélévitch a sans trêve repris et approfondi l’analyse. Tout acte est irrattrapable. L’ordre du temps est tel qu’il n’y a jamais compensation : ce qui a été perdu ne peut être remplacé, ce qui a été subi ne peut être réparé, d’où ce titre : « Pardonner ? », avec ce point d’interrogation. Le mauvais (comme le bon) d’un instant est mauvais (ou bon) à jamais, irrémédiablement. Et il ne s’agit en aucun cas d’entretenir la plainte, la récrimination, il ne s’agit pas de ressasser le passé, de refuser d’oublier ; simplement, Vladimir Jankélévitch perçoit le caractère constitutionnellement inoubliable de ce qui a été éprouvé au moins une fois, ce que démontre Henri Bergson qu’il a rencontré en 1923 et auquel il consacre son premier livre (publié en 1930). On peut affirmer sans forcer la note qu’avec Vladimir Jankélévitch toute la gravité de l’existence procède de l’analyse du temps.

C’est plus ou moins à cette époque qu’il travaille à ses deux thèses : « L’Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling » (thèse pour le doctorat ès lettres) et « Valeur et signification de la mauvaise conscience » (thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres). Vladimir Jankélévitch bergsonise en quelque sorte Schelling. Schelling, l’unique rescapé « aryen » de sa condamnation des penseurs allemands, Schelling qu’il a aussi choisi pour réparer une injustice : Schelling avait été écrasé par Hegel, il voulut le réhabiliter. C’est un trait de caractère chez Vladimir Jankélévitch : réparer l’injustice. Il l’a fait avec Schelling mais aussi avec d’autres philosophes (comme Ballanche ou Chestov) ainsi qu’avec des poètes, des essayistes et des musiciens.

Avant de lire Vladimir Jankélévitch, avant de devenir toulousain, je l’avais écouté à la radio. Je suivais sans peine cette pensée tout en arabesques, très fluide. Je me souviens d’émissions sur France Culture et de l’une d’elles sur France Inter (avec Radioscopie de Jacques Chancel). A ce propos, parmi les nombreuses merveilles que propose Internet, on trouvera des entretiens ainsi que des cours dispensés à la Sorbonne.

Dans « L’Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling », Vladimir Jankélévitch écrit : « La philosophie de Schelling n’est… pas une suite de traités qui, placés bout à bout, composeraient un système de plus en plus achevé : elle s’épanouit bien plutôt comme un éventail à partir d’une intuition initiale qui chaque fois figure tout entière sous une perspective nouvelle ». Il confie n’avoir pas de philosophie, soit « un système dont je serais propriétaire, comme on détient une chaire qui vous a été donnée par l’État. Et je ne puis me faire le spectateur de ma propre doctrine puisque je n’en ai pas ». Voilà qui est dit et qui explique qu’on ne lui fasse pas une place plus large dans l’histoire de la philosophie. C’est ainsi : on aime les faiseurs de systèmes, en France surtout.

Lorsque Vladimir Jankélévitch entreprend ses études de philosophie, Henri Bergson est au zénith de sa renommée, une renommée qui s’étend à toute l’Europe. Vladimir Jankélévitch fait un exposé à l’École normale supérieure et le professeur lui dit qu’il est bergsonien – Vladimir Jankélévitch ne sait pas encore qui est Henri Bergson. Il s’emploie donc à approfondir cette ressemblance, puis il cherche quelqu’un qui ressemble à Henri Bergson et il trouve Schelling.

Vladimir Jankélévitch et le temps. Rien n’a lieu qu’une fois, nous dit-il, il n’y a pas de seconde fois ; et de ce constat il tire un impératif moral, le seul qu’il s’autorise : respectez ce qui n’a lieu qu’une fois. L’unique déjoue toute évaluation, tant pour la théorie que pour le pouvoir. Aussi la justice ne pourra-t-elle être qu’imparfaite puisqu’elle ne peut procéder que par dédommagement, par réparation ; alors qu’en regard de l’existence, on ne peut poser aucune relation d’égalité et que ceci ne peut valoir cela. La perte (ou la chute) est donc irrémédiable, un gouffre infranchissable sépare ce qu’on retrouve et ce qu’on a perdu. C’est ainsi. L’édifice moral – ou, plutôt, l’espace moral – de Vladimir Jankélévitch est marqué par ce constat : vivre c’est perdre. Et l’homme le plus simple le sait. Aucun philosophe n’a exprimé cette donnée avec autant d’entêtement et de légèreté, dans un « sempiternel ressassement ». Il faut relire Vladimir Jankélévitch, cet homme antisystème dont la pensée ne produit pas de marchandise conceptuelle, d’où probablement la relative difficulté que les éditeurs eurent et ont encore à vendre ses livres. Sa pensée est souffle plutôt que construction maçonnée. Et je pourrais à ce propos en venir à Vladimir Jankélévitch et la musique.

Vladimir Jankélévitch et le temps. Il ne cherche pas à le dominer, impossible ; et à bien y regarder, le temps emporte tous les systèmes comme l’eau emporte des fétus de paille. Le temps, on ne peut que l’interpréter, en musicien, car la musique dit quelque chose, on ne sait pas quoi, mais elle dit quelque chose. On peut rendre sensible son absolu qui emporte tout, à commencer par l’espace. Depuis Héraclite, on compare volontiers le temps à un fleuve. Fort de cette image et de son ironie tendre, Vladimir Jankélévitch ajoute que si le temps est bien comparable à un fleuve, jamais son lit n’apparaît à sec. Autrement dit, nous avons beau faire, si nous nous efforçons de penser le temps en lui ôtant tout contenu (événements objectifs et actes de conscience), nous nous heurtons à une inexplicable résistance et n’éprouvons qu’une stupeur qui nous laisse prostrés.

Pour Vladimir Jankélévitch, le temps est « maladie chronique ». De par notre condition, nous portons une blessure par laquelle notre sang ne cesse de couler. Avec Vladimir Jankélévitch, plus de consolations, comme le sont les Idées platoniciennes (auxquelles je m’accroche si volontiers) ou les Essences proustiennes (la réminiscence n’ouvre pas à l’éternité), sans oublier les Complexes freudiens qui cherchent avant tout à habiller honorablement une nudité. Non, vraiment, la pensée n’a aucun pouvoir sur le temps. Vladimir Jankélévitch qui a tant évoqué le temps (et la mort) écrit simplement : « Dans le temps comme dans la mort, il n’y a rien à penser ». Car, enfin, de la mort n’a-t-on pas tout dit une fois qu’on a rappelé qu’une heure avant de mourir Monsieur de La Palice était encore en vie ?

Mais je suis bavard et je vous invite à écouter cette belle présence faite d’ironie douce et de tendresse, Vladimir Jankélévitch qui s’efforce de répondre à la question de Bernard Pivot, « A quoi servent les philosophes ? ». C’est une vidéo ina.fr, un extrait. Il faut s’abonner pour en écouter l’intégralité :

https://www.youtube.com/watch?v=yDnL6r6ozBg

(à suivre)

Olivier Ypsilantis