LA VRAIE FORCE EST CELLE QUI PROTÈGE

La Paix, Der Friede… J’ai lu et relu ce petit livre. Et je viens de le relire, stylographe en main, à l’heure où l’Europe est parcourue de tensions et en tous sens. « La Paix » est l’un des livres qui ont fasciné ma jeunesse, pour son contenu d’abord mais aussi pour les circonstances dans lesquelles il a été élaboré. Je viens de le relire stylographe en main ; et je le trouve toujours terriblement actuel et peut-être même plus actuel que lorsque je l’ai lu il y a une trentaine d’années.

« La Paix », un tout petit livre divisé en deux parties : Première partie : La semence (chap. I à VI) ; Deuxième partie : Le fruit (chap. I à XIX). Dans une lettre de janvier 1947 à Banine l’Azérie, son amie et traductrice (je vous conseille de lire ses écrits en rapport avec Ernst Jünger), Ernst Jünger lui signale que la cinquantaine de pages du manuscrit de « La Paix » lui a donné plus de mal que les milliers de pages qu’il a écrites sur la guerre. Et il lui confesse ce qui suit afin de l’aider à parer des critiques dictées autant par l’hostilité que par la méconnaissance. Le reproche le plus massif et le plus immédiat : passer trop vite sur la question des responsabilités. Rappelons que ce document a été rédigé au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ernst Jünger écrit donc à Banine la Caucasienne : « Lorsque j’écrivais cet essai, je nourrissais encore l’espoir qu’il nous serait possible d’effacer par nos propres forces les taches sur notre honneur. Vous me connaissiez alors et vous savez, comme d’autres Français, à quel point je ressentais l’injustice, non seulement en tant qu’homme, mais en tant que soldat qui croyait encore à la chevalerie. Ajoutez que j’ai connu dans tous les camps trop de cœurs nobles pour me sentir capable d’un jugement en bloc. Enfin, j’aime ma patrie ». Et il termine sa lettre en espérant qu’en ces temps de discorde (nous sommes alors en pleine guerre froide) ceux qui n’apprécient pas l’intégralité de ce petit livre le considéreront au moins comme un témoignage de bonne volonté. Dans une lettre à Banine, en janvier 1947, il écrit : « Lorsqu’au cours de l’hiver 1941, à l’Hôtel Majestic, c’est-à-dire en somme dans le ventre du Léviathan, je traçai sur une feuille blanche ce mot : LA PAIX, j’eus le sentiment de m’engager dans une entreprise plus considérable que tous les faits de guerre auxquels j’avais participé jusqu’alors depuis 1914… J’éprouvais le besoin de mettre de l’ordre dans mes pensées, de chercher à démêler le juste de l’injuste. Le fruit de ce travail servit de méditation et de discussion à un tout petit groupe d’amis ». Parmi ces amis, des conspirateurs du 20 juillet 1944.

Ernst Jünger à Paris, pendant l’Occupation, à gauche de l’image.

Ernst Jünger à Paris, pendant l’Occupation, à gauche de l’image.

Ce petit livre doit tout d’abord être envisagé comme une arme contre le nihilisme (dont le nazisme est l’un des avatars). Il faut avoir lu les « Journaux de guerre » d’Ernst Jünger pour prendre toute la mesure du mot NIHILISME sous sa plume, dans son esprit. Le manuscrit de « La Paix » resta d’abord caché dans un coffre-fort de l’Hôtel Majestic, à Paris, avec la complicité d’officiers antinazis issus de la Reichswehr. S’il avait été découvert et épluché par la Gestapo ou le S.D., on peut supposer que ce manuscrit aurait coûté la vie à son auteur.

Ernst Jünger est de ceux qui croient en la puissance effective du langage, y compris contre le nazisme, contre Kniébolo (voir « Sur les falaises de marbre »). Cet homme blessé quatorze fois au cours de la Grande Guerre, porteur de la plus haute décoration allemande, Pour le Mérite, frénétiquement nationaliste après l’armistice de 1918, ce penseur qui introduisit à la terreur totale dans l’entre-deux-guerres, cet homme qui n’avait connu, ne connaissait et ne connaîtra « de la passion que ses flammes, non le rayonnement noir de la haine et du ressentiment », ainsi que l’écrit l’un de ses traducteurs, Armand Petitjean, cet homme donc ne pouvait se tenir aux côtés des nazis. Il était devenu un Anarque et il le restera jusqu’à son dernier jour.

Contrairement à d’autres intellectuels allemands, il entre dans une résistance spirituelle, silencieuse, avec le langage pour arme, l’arme du style. De son bureau, à l’Hôtel Majestic, il s’efforce d’aider autant que possible ceux et celles qui le sollicitent. Il existe de très nombreux témoignages à ce sujet, des témoignages qui feront taire un certain sarcasme, assez répandu à son sujet dans la presse française. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il reçoit la Croix de fer de 2ème classe pour avoir ramasser un officier blessé par un tir français. Sa devise aurait pu être : La vraie force est celle qui protège, pour reprendre ses propres mots.

Ernst Jünger, résistant à l’Hôtel Majestic, en uniforme d’officier de la Wehrmacht… J’ai trouvé d’assez nombreux articles dans la presse française qui, exclusivement guidés par des a priori, se laissent aller plus ou moins discrètement au sarcasme, un sarcasme qui est d’abord le fait d’un certain conformisme mais aussi de l’envie. Je n’insisterai pas. Simplement, il m’est arrivé d’éprouver de vraies colères en lisant ces articles ; à présent, ils me laissent indifférent ; et j’en viens parfois même à plaindre sincèrement leurs auteurs pour leur petitesse.

Ernst Jünger, officier de la Wehrmacht, protégé par un cercle d’officiers de la Wehrmacht, dont beaucoup seront exécutés ou se suicideront. Dans une lettre à Banine, il signale qu’à partir de 1942, les événements catastrophiques le mirent en contact avec des officiers décidés à en finir avec Hitler. C’est essentiellement sous leurs auspices qu’il décide de donner forme à sa méditation, ce qu’il fait entre juillet et octobre 1943, un appel à la jeunesse d’Europe (et du monde) : « La Paix », un écrit qui va servir de manifeste et de mot d’ordre aux conjurés du 20 juillet 1944. On sait que Rommel le lut avant de se décider à demander à Hitler la cessation des hostilités. Cette démarche n’aurait pas abouti, mais Rommel l’avait en tête juste avant d’être gravement blessé par un chasseur allié en Normandie, sur la route de Livarot, le 17 juillet 1944. On connaît la suite avec l’invitation au suicide qui lui est faite. Le comte Friedrich-Werner von der Schulenburg qui avait transmis l’écrit d’Ernst Jünger aux conjurés est pendu. Le général Hans Speidel, ami et protecteur d’Ernst Jünger (et dont la figure est très présente dans le journal tenu par ce dernier au cours de ses années parisiennes) est le seul membre du premier cercle des conspirateurs du 20 juillet 1944 à ne pas avoir été exécuté ou à ne pas s’être suicidé. Le général Carl-Heinrich von Stülpnagel (à ne pas confondre avec Otto von Stülpnagel) qui est au cœur de la conspiration, à Paris, manque son suicide, devient aveugle et finit par être pendu. Ernst Jünger ne doit probablement son salut qu’au chaos qui précéda l’évacuation des troupes allemandes de Paris.

Quelle utilité pouvait avoir ce petit livre après la mort de presque tous ceux qui formaient comme un cercle de disciples ? Ernst Jünger le dédia à son fils Ernstel. Il avait dix-sept ans et s’était montré imprudent en faisant de la propagande antinazie auprès de ses camarades. Son père avait difficilement obtenu sa libération. Envoyé au front à titre punitif, Ernstel tombera en Italie, dans les carrières de Carrare. Dans ce désastre où « La Paix » est emportée comme un fétu de paille dans un fleuve en crue, Ernst Jünger s’efforce d’atteindre ces îlots d’humanité qui subsistent jusque dans les plus grandes débâcles de l’histoire. « En février 1945, je fis parvenir une copie de « La Paix » au jeune commandant d’une section de chars qui avait cantonné chez moi, et avec qui j’avais passé la nuit à prendre la mesure des événements à venir. Il la fit polycopier et la distribua au hasard des rencontres de la retraite. Telle est la source des nombreuses versions et traductions qui, dans bien des cas gravement mutilées, ont circulé en Allemagne et à l’étranger. »

Mais que dit ce petit livre ? Je rappelle qu’il a été écrit durant la Deuxième Guerre mondiale et qu’il a commencé à être conçu à un moment où l’Allemagne triomphait sur tous les fronts. Ernst Jünger pense alors à la paix, et pas à une paix nazie, on s’en doute. Peut-être par ce petit livre a-t-il également voulu prévenir l’Europe d’une paix désastreuse, comme l’avait été celle du Traité de Versailles (28 juin 1919) qui en humiliant l’Allemagne portait en lui les pires catastrophes. Et dans ce cas, comment ne pas lui donner raison ?

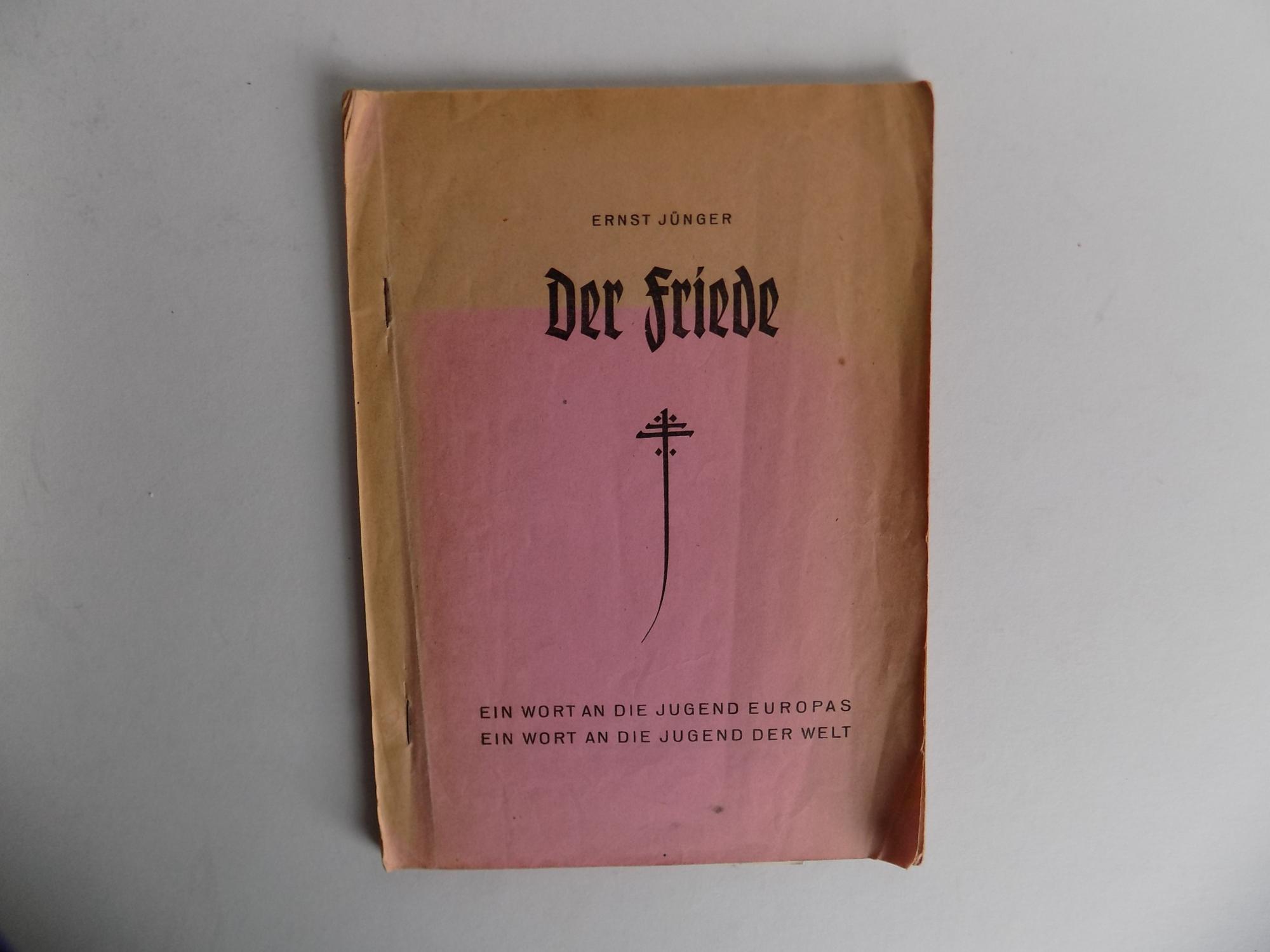

L’une des premières éditions de « La Paix »

L’une des premières éditions de « La Paix »

Première partie – La semence.

Chapitre I. Ernst Jünger juge que la Deuxième Guerre mondiale est la première œuvre commune de l’humanité ; de ce fait, la paix qui s’en suivra devra être la seconde œuvre commune de l’humanité. La radicalité et l’immensité de ce conflit impliquent que la paix devra reposer sur des bases extrêmement simples et universelles, sans aménagements particuliers. Parole de cette méditation sur la paix (universelle) issue de cette guerre (universelle) : « Les fruits de la guerre doivent être universels. »

Chapitre II. Je rappelle que cette première partie s’ouvre sur un extrait de l’« Éthique » de Spinoza : « La haine entièrement vaincue par l’amour se transforme en amour ; et cet amour est plus fort que si la haine ne l’avait pas précédé ». Ce chapitre II développe cette réflexion de Spinoza. Le vrai fruit ne peut naître que du bon grain, du bien commun de l’homme, de la capacité humaine à se sacrifier pour autrui. Les combattants de tous les pays allaient au feu, poussés par les erreurs et les fautes des vivants mais aussi des générations précédentes. Des soudures ardentes ceinturèrent pour la première fois le globe terrestre, alimentées par les ateliers obscurs des armées du travail. Cette énergie de tous devait au-delà de la mort et de la destruction prodiguées universellement conduire à un royaume meilleur et plus vaste pour la paix, en partie édifiée à partir de l’estime entre adversaires – entre vainqueurs et vaincus – qui se fortifie avec la paix et la conduit.

Chapitre III. Il y a les combattants, il y a les désarmés, les civils – femmes, enfants vieillards – tués de maintes façons. Les soldats eux-mêmes doivent supporter un poids particulier et inédit qu’explique ce fait : cette guerre est une guerre civile mondiale – une guerre idéologique, tant il est vrai que celui qui se bat pour une idéologie est autrement plus impitoyable que celui qui défend les frontières de sa patrie. Les plus lucides des combattants savent que l’enjeu de cette guerre dépasse, et de beaucoup, les frontières de la patrie ; ils savent que cette guerre est fratricide – une guerre civile. C’est pourquoi elle creuse un abîme tel dans les cœurs purs que pour nombre d’entre eux la mort au combat est non seulement la plus belle des morts mais la seule issue.

Chapitre IV. Ce chapitre nous indique que la Shoah filtre, qu’elle se chuchote de bouche à oreille. Il y a le monde des abattoirs, de la boucherie. Des races et des peuples sont jugés à l’aune de théories égalitaristes ou inégalitaires. L’incendie est activé par des bourrasques, tantôt la terreur blanche, tantôt la terreur rouge, avec victimes innombrables de leurs propres despotes ou d’une puissance étrangère. Nombreux sont les degrés de la souffrance avant qu’elle n’atteigne à son comble. Les prisons ne suffisent plus et des camps immenses sont aménagés où sont anéantis des millions d’êtres et avant même qu’ils ne meurent, parmi lesquels, nombreux, ceux dont le seul crime est d’exister. Ces camps où l’idéologie développe des techniques de mise à mort industrielle resteront les seuls véritables monuments de cette guerre. Et puis il y a les fosses innombrables où des êtres dépouillés de leurs vêtements remplissent les ravins, les carrières, les puits de mine et qui lorsqu’il y a trop-plein doivent creuser eux-mêmes leurs fosses. Et voici que des larves accusent d’autres larves, feignent l’indignation et accourent aux charniers pour mettre en scène des alignements de cadavres décomposés afin d’activer leur propagande et assassiner de plus belle. (Allusion à la découverte des fosses de Katyn).

Chapitre V. Au cours de ces années, les serviteurs de l’esprit craignaient plus pour le monde que pour eux-mêmes. Ils observaient les impulsions des masses, leur hystérie et leur puissance de mort qu’activait la guerre totale. Ils observaient l’inversion des valeurs qui toutes, y compris celles de la vie, se mettaient au service de la mort : les juges, les professeurs, les médecins, la technique dans son ensemble, avec destruction d’un patrimoine universel transmis de génération en génération. Au sommet de tant de souffrances, les mères dont les enfants périssaient par millions.

Chapitre VI. Le travail et ses techniques avaient peu à peu effacé les différences entre peuples. Les buts de la guerre entre nations avaient cédé place au but de la guerre en elle-même – on était passé à la guerre fratricide, ce que les cœurs purs comprenaient mieux que les autres.

Le Soldat Inconnu de la Première Guerre mondiale et sa flamme donnèrent un modèle de force unifiante et créatrice. Avec l’extension planétaire du conflit et la diversité des fronts, les acteurs et les victimes du conflit ne percevaient pas l’unité de la grande œuvre à laquelle ils travaillaient, « mais sa véritable nature se manifestera par sa conversion en sacrifice. Ils tombaient, et voici qu’ils devenaient le bon grain, promesse de fruits nombreux. »

(à suivre)

Olivier Ypsilantis