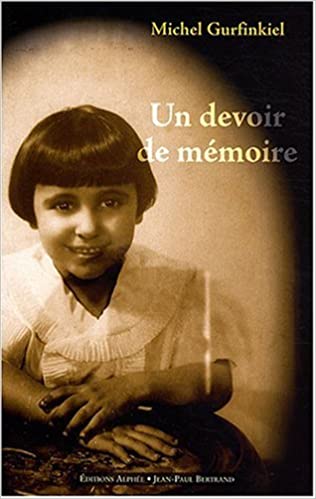

C’est un livre qui s’articule en dix chapitres suivis de deux annexes. Je vais en rendre compte au fil d’une lecture commencée à bord d’un Airbus A 321, entre Paris et Lisbonne. En couverture, une photographie extraite de la collection personnelle de l’auteur.

I – Où il est question de la photographie en couverture, ce que l’on comprend en lisant ces mots : « Sa photo est devant moi. Un petit garçon (…) coiffé à la Jeanne d’Arc. Il s’accoude à un guéridon de marbre ». Ce petit garçon s’appelle Charles, né à Paris en 1933, assassiné à Auschwitz en 1942. Michel Gurfinkiel conserve trois photographies de ce frère et il les décrit avec une précision qui m’évoque Georges Perec ; sa préférée est celle dont il vient d’être question. Outre sa qualité, cette photographie a une histoire particulière. Son père, tailleur, l’avait posée sur le meuble où il rangeait ses rouleaux de tissus. Ainsi le regard de l’enfant et celui du père se rencontraient-ils volontiers lorsque ce dernier levait la tête de son travail. Aujourd’hui, elle est posée sur le bureau de journaliste et d’écrivain de Michel Gurfinkiel ; et le regard de l’enfant, du frère aîné, rencontre le regard de son frère – devenu son aîné – lorsque ce dernier lève la tête de son travail.

Le 13 février 2008, Michel Gurfinkiel est présent au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). L’invité d’honneur est Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Il prononce un discours qui s’articule suivant quatre thèmes, le dernier étant consacré à la mémoire de la Shoah, avec cette proposition très particulière qu’il a transmise à son ministre de l’Éducation nationale : « faire en sorte que chaque année, à partir de la rentrée scolaire 2008, tous les enfants de CM2 se voient confier la mémoire d’un des onze mille enfants français victimes de la Shoah ». L’enseignement de la Shoah aux enfants permettrait de créer une mémoire commune et donc d’envisager un avenir commun mais aussi de toucher les cœurs et de leur rendre le racisme indésirable – l’antisémitisme en particulier –, de faire de cet enseignement « la pierre angulaire d’un nouveau pacte national où le spirituel et le profane ne seraient plus étrangers l’un à l’autre ». Ce projet d’adoption est applaudi mais certains émettent des réserves, dont Simone Veil. Michel Gurfinkiel est lui aussi embarrassé, sans jamais remettre en question la sincérité de Nicolas Sarkozy. Il juge que cette mémoire officielle pourrait effacer ce qu’elle se propose de préserver. C’est pourquoi il décide d’écrire le présent livre, soit préciser un portrait, une vie, celle de son frère aîné (de quinze ans), Charles, assassiné à l’âge de neuf ans.

II – Une brève esquisse biographique du père et de la mère, des Juifs d’Europe orientale arrivés en France dans les années 1930. Des enfants naissent, des fils : Charles en 1933, à Montmartre, puis Marcel en 1936 et Alain en 1939, dans le Marais.

Été 1939, Charles découvre la mer à Andernos-les-Bains, petite station balnéaire de la Gironde. Le 1er octobre de la même année, il retourne à l’école de la rue de Clignancourt. Le 27 septembre, les Allemands avaient ordonné le recensement des Juifs en zone occupée, une opération confiée aux autorités françaises. Le 3 octobre, le maréchal Pétain promulgue le premier Statut des Juifs. Charles aime l’école. Il frappe un élève de sa classe qui l’a traité de « Sale Juif » ; le directeur estime que la France a besoin d’enfants de cette trempe pour renaître.

Le père est l’un des quelque cinq mille hommes, pères de famille pour la plupart, à être envoyés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Il effectue des travaux de menuiserie. Charles lui rend visite et son père lui fait cadeau d’un bateau en bois qu’il a fabriqué dans le camp. Le père est déporté par le convoi n° 4, parti de Pithiviers le 25 juin 1942, arrivé à Auschwitz le 27. Le port de l’étoile jaune est imposé dès l’âge de six ans ; Charles y est astreint ainsi que Marcel ; Alain en est dispensé mais il se montre si jaloux de son frère aîné que, de guerre lasse, sa mère lui en coud une. Charles est arrêté avec sa mère, le 16 juillet 1942, au cours de la rafle du Vel’ d’Hiv’. Ils sont déportés à Auschwitz. Ni l’un ni l’autre n’en reviendront.

III – Passent des individus qui chacun à leur manière, modestement et courageusement, sauvèrent des Juifs, enfants et adultes, dont les deux demi-frères de Michel, Marcel et Alain, et leur mère. Parmi eux, un policier venu les arrêter mais qui y renonce ; des voisins de leur immeuble, les Robert, qui les cachent ; les Rougerie, paysans de Landivy dans la Mayenne, et bien d’autres. Certains seront reconnus Justes parmi les Nations.

IV – Le père est déporté du camp de Pithiviers pour Auschwitz où il est détenu du 25 juin 1942 au 18 janvier 1945 avant d’être transféré à Ebensee, en Autriche, où il est libéré par les Américains le 6 mai 1945. Ebensee, camp annexe de Mauthausen, la pire épreuve pour le père de Michel Gurfinkiel, avec cette usine creusée dans le roc, des logements inexistants, un travail encore plus exténuant qu’à Auschwitz (notamment Auschwitz III), une nourriture encore plus réduite et un froid souvent terrible. Le père survit et se remarie avec la veuve d’un déporté qui a des enfants. Elle sera la mère de Michel Gurfinkiel, né en 1948. « J’eus la plus belle des enfances » écrit-il. Le dimanche, le père l’emmène dans Paris pour de longues promenades, parfois du côté de Montmartre où naquit Charles dont il lui parle.

Le père de Charles, qui est aussi le père de Michel (ils n’ont toutefois pas la même mère), est un rescapé des camps. Il porte tatoué le numéro 42 108. Ce chapitre IV recoupe souvent les souvenirs d’un autre déporté, Benjamin, né en 1908. Son parcours m’évoque celui du père de Michel Gurfinkiel. Benjamin a été un ami durant les dix dernières années de sa vie et je l’ai écouté comme Michel a écouté son père. Je l’ai considéré et je le considère encore comme un grand ancêtre, une force protectrice. Il m’a parlé de sa vie, spontanément et par séquences, ou suite à des questions, et pas seulement de sa vie concentrationnaire, une vie qui commença au Vernet d’Ariège d’où il fut déporté via Drancy pour Auschwitz-Birkenau. Il avait près de quatre-vingt-dix ans lorsque je l’ai rencontré ; et sa mémoire était aussi rapide que précise. Lorsqu’il lui arrivait de chercher un mot dans l’une des six langues qu’il parlait, il embêtait son entourage en répétant qu’il était probablement atteint de la maladie d’Alzheimer.

Donc, en lisant ce chapitre IV, la figure du père de Michel, Szyja, et celle de Benjamin n’auront cessé de se superposer ; Benjamin, un homme que j’ai écouté et interrogé en prenant des notes après chaque rencontre. Il était question des camps mais aussi de la Russie avant la Révolution d’Octobre, de la Lettonie où sa famille s’était réfugiée après la prise du pouvoir par les bolcheviques, de la France de l’entre-deux-guerres et de l’après-guerre, de l’Algérie avant son indépendance, de l’Espagne franquiste et post-franquiste et de tant d’autres choses, une mémoire immense tant dans l’espace que dans le temps. Lui aussi m’a appris des mots du lexique concentrationnaire dont organiser, un mot que rapporte Michel Gurfinkiel dans le présent livre. Benjamin portait lui aussi un tatouage avec en-dessous un petit triangle isocèle, lui aussi appartenait à l’aristocratie des camps avec ces cinq chiffres qui témoignaient de son ancienneté dans les camps, ce qui à l’occasion forçait discrètement l’admiration des SS. En voyant le numéro de Benjamin, un SS s’était exclamé : « Et ça vit encore ça ! », titre que Benjamin pensa donner à son livre de souvenirs.

« Les récits s’accumulaient, sans ordre, de façon incidente », écrit Michel Gurfinkiel. Il me semble que d’une manière générale, à moins d’entrevues méthodiques, soigneusement préparées, c’est ainsi que la mémoire se dit ; et lorsqu’elle se dit, c’est toujours partiellement, très partiellement, aussi performante que soit la mémoire interrogée, et pas seulement celle des rescapés de la Shoah.

Une fois encore, bien des remarques de Szyja me reportent vers Benjamin. Un jour que nous passions en voiture devant un immense abattoir de porcs, El Pozo, dans la province de Murcia, il me glissa : « C’est l’Auschwitz du cochon ». Lorsqu’il évoquait ses années de Häftling, il avait volontiers des remarques qui me donnaient un léger vertige. Un jour, il me dit d’un air détaché : « Il n’y avait qu’un inconvénient à Auschwitz : on s’occupait un peu trop de nous ». Il disait volontiers de son expérience au Konzentrationslager qu’elle relevait du conte de fées. De fait, aujourd’hui encore, seize ans après sa mort, je ne puis entendre cette expression sans penser à lui. Auschwitz comme « conte de fées » et d’abord par son étrangeté radicale. « Auschwitz c’était une autre planète, la planète Auschwitz », me disait-il.

Szyja fait remarquer à son fils que ceux qui mouraient le plus vite dans les camps s’étaient généralement séparés la religion et avaient perdu l’habitude du jeun. Benjamin quant à lui avait une foi politique. Je n’ose dire qu’il était communiste, car il entretenait avec le communisme des rapports très critiques, ce qui n’empêchait pas une certaine sympathie. Sa famille avait été plutôt menchevique et il traitait volontiers les bolcheviques de « bandits ». Il ne jeunait pas mais il avait connu la faim, une faim durable et bien avant les camps, dans son enfance et sa jeunesse, après la Révolution d’Octobre, puis au cours d’un long internement au camp du Vernet d’Ariège, le plus infect des camps français. Ces deux données expliquent en partie qu’il ait survécu.

Szyja évoque la fragilité des Juifs grecs : « Ils disparaissaient comme du beurre dans une poêle chaude ». Primo Levi a écrit des pages qui vont dans ce sens sur les Juifs grecs d’Auschwitz. Et une autre remarque me reconduit vers Benjamin. A la question de Michel Gurfinkiel à son père : « Qu’est-ce qu’il y avait dans ta tête, à Auschwitz ? », ce dernier répond sans hésiter : « De la ouate ». J’ai posé une question semblable à Benjamin qui m’a répondu lui aussi sans hésiter : « J’étais dans un état de narcose ». « Narcose », encore un mot que je ne puis lire ou entendre sans penser à lui.

V – Écrire, écrire, laisser un témoignage. Confrontés à leur éradication, les Juifs se mettent à écrire sur tous les supports disponibles. Il y a peu, j’ai publié sur ce blog une recension du Journal de Mary Berg écrit dans le ghetto de Varsovie, un document exceptionnel par son ampleur et sa précision, un témoignage dans lequel passent des figures qu’évoque Michel Gurfinkiel : Adam Czerniaków et Janusz Korczak qui eux aussi rédigèrent un journal. Emmanuel Ringelblum, historien du judaïsme médiéval, collecta pendant trois ans, dans le ghetto de Varsovie, tous les témoignages écrits ainsi que des documents tels que des vignettes publicitaires ou des emballages alimentaires. Hillel Seidman tint sa chronique en hébreu rabbinique. Des textes furent placés dans des boîtes et enfouis dans l’espoir qu’un jour ils seraient exhumés. « Ils ont le sentiment que leur récit est plus important que leur propre survie » car il faut que le monde sache. C’est ce devoir de faire savoir qui s’imposa au catholique polonais Jan Karski qui a pu voir de ses propres yeux et à deux reprises ce qu’était le ghetto de Varsovie. Cette volonté des victimes de faire savoir n’a pas été vaine, mais sur le moment personne n’a voulu savoir en dépit d’informations précises et concordantes. Une loi du silence a été imposée : raison d’État, impératifs stratégiques, antisémitisme. « La vérité, c’est aussi qu’après la défaite de l’Allemagne, un homme Dwight D. Eisenhower (…), agissant de sa propre initiative et contre les instructions officielles, a pour ainsi dire forcé le monde à regarder ce qu’il n’avait pas voulu voir ». Nous reviendrons à Dwight D. Eisenhower dans le prochain chapitre. Les Britanniques ont été les premiers à savoir, par la machine Enigma, mais il ne fallait en aucun cas que les Allemands puissent soupçonner que le secret de cette machine réputée inviolable avait été violé. « Dans cet esprit, ils se sont refusés, par exemple, à défendre des objectifs civils ou industriels importants contre les raids aériens allemands. A plus forte raison leur paraissait-il inconcevable de faire état des massacres des Juifs. Un conseiller militaire de Churchill devait résumer ce choix de la manière suivante : “La seule façon de sauver les Juifs, c’est de battre Hitler. Et la seule façon de le battre, c’est de ne pas parler des Juifs.” »

Les Suisses savent au même moment que les Britanniques ou presque, notamment par la mission médicale helvétique sur le front de l’Est, avec le Dr. Rudolf Bucher et le sergent Franz Blättler. Leurs témoignages sont écartés. Idem avec le Dr. Heinrich Rothmund, chef du département des étrangers de police fédérale suisse, par ailleurs peu favorable aux Juifs – et je fais usage de l’euphémisme. Mais lorsqu’il apprend ce qu’ils subissent, il est bouleversé et alerte. Dès la fin 1942, des journaux suisses révèlent ce qui se trame et un tract est publié par une organisation protestante dans lequel il est fait mention, très explicitement, des chambres à gaz. Pour la première fois ce procédé de mise à mort massif est publiquement évoqué. Les Allemands protestent. Le général Henri Guisan, commandant en chef de l’armée fédérale, exige qu’il ne soit plus fait mention de la question juive. Il juge qu’il faut éloigner le risque d’une invasion en évitant tout acte de provocation envers le IIIe Reich. Le télégramme de Gerhart Riegner (représentant du Congrès juif mondial) est envoyé de Suisse au cours de l’été 1942 à Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill. Franklin D. Roosevelt interdit qu’il soit transmis au grand rabbin Stephen Wise, Winston Churchill le fait transmettre au grand rabbin Joseph Hertz mais exige qu’il garde le secret.

L’U.R.S.S. se tait aussi longtemps que le pacte germano-soviétique est en vigueur puis reste discrète après l’attaque allemande. Lorsque l’Armée rouge reconquiert ses territoires, des enquêtes sont menées méthodiquement et les données sont transmises au Comité juif antifasciste qui milite en faveur de l’U.R.S.S. à l’étranger, notamment aux États-Unis ; mais ces données ne sont guère relayées en U.R.S.S. même : il ne faut pas prendre le risque que les systèmes concentrationnaires nazi et soviétique puissent être comparés.

Le pape Pie XII est bien informé mais reste discret. Il invite les catholiques à aider individuellement les persécutés tandis que l’État du Vatican et l’Église se gardent de toute condamnation officielle car ils craignent des représailles contre eux-mêmes sans pour autant aider les Juifs.

Il y a bien ces trois déclarations explicites, fin 1942, avec Washington (et les Nations-Unies), Londres et le Vatican ; puis plus rien jusqu’au printemps 1945. Il n’est question que du châtiment à venir dont devront répondre les nazis, une menace que ces derniers prennent très au sérieux dès 1943. Ainsi s’emploient-ils à effacer autant que possible les traces de leur crime. Michel Gurfinkiel : « L’antisémitisme semble bien être, en fin de compte, la principale explication du silence des alliés, antisémitisme banal et higher antisemitism ». Les rescapés de la Shoah ne sont guère accueillis après la guerre et l’émigration en Palestine est volontiers contrariée. En U.R.S.S., l’antisémitisme d’État gagne en intensité sous Staline. Le higher antisemitism quant à lui se montre métaphysiquement épidermique au message et au destin d’Israël – du peuple juif –, un higher antisemitism hérité du paganisme hellénique et romain puis de la tradition chrétienne. Mais la Shoah bouleverse cet héritage multiséculaire. La compassion ne suffit plus, il faut réfléchir à ce qui est bien un crime absolu. Les accusations d’« ennemis du genre humain » et de « dureté du cœur » ne pourraient-elles pas être retournées contre ceux qui dénoncent le peuple juif de la sorte ? La Shoah oblige par ailleurs les États vainqueurs à s’interroger sur eux-mêmes et la raison d’État.

(à suivre)

Olivier Ypsilantis