En lien, des photographies de tombes prises dans le cimetière juif du village natal d’Edith Bruck, Tiszakarád, en Hongrie. J’ai choisi l’une de ces photographies pour la placer en Header. Edith Bruck décrit ce cimetière dans « Lettera alla madre » :

http://varhegyi-family.net/Gabor/Hungary/Tombstones_Karad/index.html

« Reste immobile, reste immobile », tu me rudoyais de temps à autre et au lieu de me mettre à pleurer, je me mettais à rire en te disant que cette étoile me plaisait, que finalement j’étais moi-même, qu’on ne me dirait plus que moi je ne ressemblais pas à une Juive. Plus personne ne douterait de ce que j’étais, je me sentais légitimée.

Je viens de recevoir le troisième livre d’Edith Bruck traduit de l’italien au français par Patricia Amardeil. Comme les deux premiers, il est édité aux Éditions Kimé sous la direction de Philippe Mesnard. Le titre général, « Lettre à ma mère » (Lettera alla madre), reprend le titre du premier récit ; le second s’intitule « Traces ».

Patricia Amardeil m’a confié qu’Edith Bruck avait un attachement particulier pour ce livre, publié en 1988.

Le lecteur pourra lire en guise de complément les trois articles que j’ai consacrés sur ce blog même à Edith Bruck, soit : « Edith Bruck dans la Revue d’histoire de la Shoah », « En lisant “Qui t’aime ainsi” (Chi ti ama così) d’Edith Bruck » (en deux parties), « Signora Auschwitz – N°. 11152 (En lisant Edith Bruck) » (en deux parties).

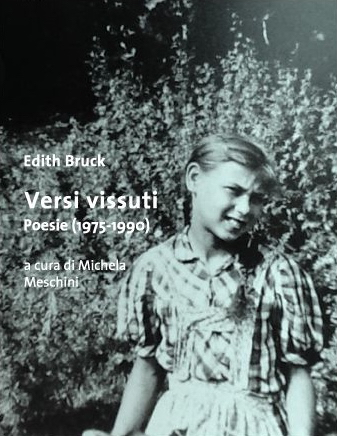

En couverture de ce recueil de poèmes d’Edith Bruck, elle, petite fille, en 1942, peu de temps avant sa déportation vers Auschwitz, en 1944, à l’âge de douze ans.

En couverture de ce recueil de poèmes d’Edith Bruck, elle, petite fille, en 1942, peu de temps avant sa déportation vers Auschwitz, en 1944, à l’âge de douze ans.

Avant de rendre compte du présent livre, quelques détails biographiques. Edith Bruck (Steinschreiber) est née en 1932, dans un village hongrois proche de la frontière ukrainienne. Elle est la dernière de six enfants d’une famille très pauvre. Elle connaît les privations et l’hostilité particulière dont les Juifs ont à souffrir. Mi-avril 1944, lors de la Pâque juive (elle a douze ans), elle est internée dans un ghetto puis déportée. Elle va connaître plusieurs camps dont le premier, Auschwitz. Mi-avril 1945, elle est libérée à Bergen-Belsen. Ses parents ont péri ainsi que l’un de ses frères. Elle revient en Hongrie où elle ne se sent pas accueillie et elle erre à la recherche d’un pays où s’installer. C’est la Tchécoslovaquie (où habite l’une de ses sœurs) puis Israël où elle arrive fin 1948. Elle ne s’adapte pas. En 1954, elle est à Rome d’où elle cherche à gagner l’Argentine où vit l’une de ses sœurs. Elle n’y parvient pas et décide de rester en Italie où elle a été dignement accueillie. En 1957, elle rencontre le poète et metteur en scène Nelo Risi qu’elle épouse quelques années plus tard. En 1959, elle renoue avec l’écriture – elle avait consigné des notes autobiographiques dans un cahier, mais elle avait dû s’en défaire pour passer la frontière tchécoslovaque afin de cacher sa nationalité. Ce premier livre paraîtra sous le titre « Qui t’aime ainsi » (Chi ti ama così). Elle fait toutes sortes de métiers et fréquente les milieux intellectuels et artistiques italiens. Parmi ces rencontres, Primo Levi qu’elle croise sur un plateau de tournage pour un téléfilm. Son œuvre compte aujourd’hui de nombreux romans et recueils de poèmes. Edith Bruck a collaboré à des revues et quotidiens, à la réalisation d’œuvres théâtrales, radiophoniques et télévisées. Elle a traduit des poètes hongrois en italien.

Edith Bruck fuit le sentimentalisme et elle a un ton volontiers rude. Il est d’abord destiné à protéger une grande sensibilité, à mieux l’aider à encaisser les coups, à commencer par ceux de la mémoire, car c’est bien d’elle qu’ils viennent d’abord.

« Lettre à la mère » (Lettera alla madre)… On pense immanquablement à « Lettre au père » (Brief an den Vater) de Franz Kafka. Pourquoi ne pas écrire une petite étude comparée ? Étudier la différence de tonalité entre l’une et l’autre.

On écrit aux défunts pour s’efforcer de réduire l’éloignement. On pense à l’occasion y parvenir, le temps de l’écriture tout au moins car après… Dans le cas d’Edith Bruck, l’éloignement (elle l’annonce dès les premières lignes) a été causé par la foi de sa mère, une foi de charbonnier dirait-on, une foi contre laquelle la fille glisse comme le long d’une paroi verticale et parfaitement lisse. Edith Bruck confie même manquer d’imagination vis-à-vis de la foi – et c’est vrai, je n’y avais pas pensé, la foi suppose de l’imagination, avec ces histoires d’Enfer, de Paradis, de Justice divine, etc.

Edith Bruck est directe, frontale, et c’est l’un des traits les plus marqués de son caractère. Rien d’oblique chez elle. Il ne s’agit pas de vouloir plaire ou déplaire, mais d’être soi-même et jusqu’aux tréfonds. Pas de fausse pudeur, parce qu’il faut commencer par nommer – sinon, à quoi bon ? Je connais peu d’écrivains aussi directs. Elle s’adresse ainsi à sa mère : « Nous ne nous sommes pas choisies, c’est le hasard qui nous a faites mère et fille, et parce que tu étais ma mère, je t’ai aimée et je t’aimerai toujours, comme dans les fables ». Tout est dit ou, tout au moins, le cadre est posé, ses dimensions précisées. Edith Bruck procède avec tendresse et autorité, l’une et l’autre se contiennent. Tu dois m’écouter dit-elle à sa mère ; et, à présent, tu n’as plus d’excuse : tu dois m’écouter, je vais te prendre par la main et je saurai t’écouter, soit : « Je te laisserai dire ce que je sais déjà… » Je cherche la paix et non la dispute, c’est pourquoi je ne te laisserai pas dire : « Par la volonté de Dieu ».

Elle nous rappelle tout de go ce qu’elle est, une femme et physiologiquement, elle nous le rappelle sans euphémisme, sans circonlocution. 28 mai 1944, elle est chargée dans un wagon, avec ses parents, le « seul voyage que nous avons fait ensemble ». Elle a ses règles pour la première fois. « Il n’y avait même pas un bout de papier pour essuyer ce sang qui coulait sur mes jambes nues (…). Tu as déchiré une bande de ta combinaison de coton et papa, le col noir qu’il portait en signe de deuil ».

La mère d’Edith Bruck n’échappe pas à la sélection ; elle est gazée dès son arrivée à Auschwitz. Edith reste seule avec sa sœur, Golda. Elles vont faire équipe pour la survie. Et, dans cette lutte, elles vont s’adapter et formidablement. Seul vaut ce qui peut aider à la survie. Porter des morts vers les fosses vaut mieux que de porter des poutres ou des pierres car ces morts squelettiques sont bien moins lourds… Constat sans détour. Edith Bruck nous livre à sa manière un mode d’emploi de survie. Elle survit dominée par la peur et la faim, ce qui fait que très vite elle ne pleure plus sa mère : les larmes sont inutiles à la survie, elles lui sont même préjudiciables. Seule compte Golda avec qui elle fait tandem dans cette lutte qui consiste d’abord à se surveiller vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à ne jamais relâcher son attention. Elle pose des questions frontales et implacables : Sa mère aurait-elle survécu si elle n’avait pas été gazée dès son arrivée au camp ? Et si elle avait survécu, Golda n’aurait-elle pas pensé plus à sa mère qu’à sa sœur qui, de ce fait, n’aurait peut-être pas survécu ? Elle en vient à se dire qu’elle, Edith, aurait peut-être perdu sa vie pour la sienne. « Je suis vraiment contente que tu n’aies pas été avec nous, maman, te voir mourir à petit feu m’aurait anéantie ». Ainsi envisage-t-elle tous les cas de figure et les soumet-elle à une sorte de calcul de probabilité : les chances de survie.

Et elle en revient à ce grand mystère contre lequel elle se casse la tête : la foi de sa mère. Elle s’efforce de la mettre en situation, dans l’univers concentrationnaire : la prière ne nous aurait pas aidées car elle nous aurait distraites alors qu’il fallait rester en alerte pour ne pas se faire remarquer, éviter les coups et surprendre parmi les déchets des épluchures. « Avec toi à nos côtés, nous serions mortes mille fois. Il aurait suffi de réciter un Shemà et ouste, dans l’autre monde. Tu aurais même été capable de te mettre à brailler pour avoir une bougie le vendredi soir… » Et ainsi de suite. L’amour pour sa mère n’empêche pas l’exercice de la plus grande lucidité, une lucidité qui refuse d’abdiquer la moindre part d’elle-même. L’amour stimule la lucidité et ces pages en sont la preuve.

La lecture d’Edith Bruck peut être qualifiée de décapante : avec elle, on gratte et on nettoie pour arriver au matériau brut. Et elle poursuit son exercice d’amour et de lucidité ; elle se demande ce qu’elles auraient fait, elle et sa sœur, si leur mère était morte à côté d’elles, dans un camp. Peut-être auraient-elles caché son cadavre afin de toucher sa ration ; peut-être l’auraient-elles dévêtu afin de mieux se couvrir, peut-être auraient-elles… C’est ainsi. On remercie ce regard qui au nom de la lucidité et de la tendresse refuse tout faux-fuyant, toute dérobade. Ce qui doit être dit doit être dit, et simplement, sans effet de style. Il ne s’agit pas de vouloir plaire ou déplaire, séduire ou choquer. C’est aussi pourquoi Edith Bruck nous est si précieuse.

Thème récurrent. La foi de sa mère rend Edith Bruck perplexe et elle affirme sa distance vis-à-vis de cette statue du commandeur. Mais elle perçoit néanmoins que, sous ce visage impénétrable et incompréhensible, quelque chose s’adresse à elle et la guide : « A toi je dois mon comportement, le nôtre, aux racines morales que tu nous as transmises par le sang. Avec tes commandements ».

Edith Bruck multiplie les points de vue, à la manière d’un cinéaste. A ce propos, je n’ai pas été surpris d’apprendre qu’elle avait travaillé pour le cinéma et la télévision. Dans ce livre, elle multiplie les va-et-vient dans l’espace et dans le temps et passe d’un cas de figure à un autre, comme le suivant : si j’avais eu des enfants « j’aurais été trop mère, j’aurais trop aimé mes enfants… » Et elle ajoute qu’au sujet du Lager elle « leur en aurait trop dit ou pas assez, trop tard ou trop tôt. Être un parent survivant n’est pas facile et ce n’est pas facile non plus d’être des enfants marqués par l’expérience des parents ». Le lecteur est pris dans une dynamique discrète et constante : Edith Bruck saisit son lecteur par la main et l’entraîne. Cette femme est un bloc de tendresse, de tendresse lucide, impitoyable.

(à suivre)

Olivier Ypsilantis