A Benjamin Rapoport (1908-2006)

L’ébranlement du principe d’unité de temps par accumulation d’énergies à certains moments de l’Histoire (la Russie au début du XXème siècle). L’ébranlement du temps historique a donné des idées à la science (la théorie de la relativité). Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Le verbe (Dieu) s’est éloigné de nous. Il a ouvert ses serres et nous tombons, tombons. Nous étions libres dans les serres de Dieu. À présent nous subissons sans recours la loi de la gravitation…

Peut-on concevoir qu’un philosophe ait aujourd’hui une influence comparable à celle qu’eut Henri Bergson en son temps ? Non ! Les vagues battent trop furieusement le rocher pour qu’un organisme puisse s’y maintenir et prospérer. Faut-il le déplorer ? Je n’ai toujours pas de réponse à cette question. Henri Bergson a édifié une théorie qui organise les phénomènes selon un principe de liaison plutôt que de causalité ; ainsi les soustrait-elle à la théorie évolutionniste, à celle du progrès, au scientisme. Ce système de liaison, souligne Ossip Mandelstam, est dépourvu de toute notation métaphysique, “en conséquence plus fécond lorsqu’il s’agit d’hypothèses ou de découvertes scientifiques”. (Objection : la métaphysique (lorsqu’elle n’est pas du charlatanisme qui s’approprie ce mot splendide) nourrit la physique et plus généralement la science). Sa structure est celle d’un éventail. La loi de succession dans le temps (principe de causalité) est remisée, la pensée déploie les phénomènes dans l’espace. (Je pense à Walter Benjamin dont l’œuvre ne cesse de nous susurrer que la liberté c’est l’espace et non le temps). Henri Bergson s’emploie à dire la liaison interne de chaque phénomène, des phénomènes qui “ainsi reliés entre eux constituent une sorte d’éventail dont on peut déployer les branches dans le temps, et que l’esprit humain est en mesure de replier”. Ossip Mandelstam évoque la judéité d’Henri Bergson et son “exigence impérieuse d’un monothéisme pratique”.

Les paresses que s’offre l’esprit avec l’évolutionnisme (qui met en scène une chaîne ininterrompue, sans commencement ni fin, “une stupide infinitude”), l’esprit qui refuse d’œuvrer à une authentique structure et qui, en conséquence, se montre incapable de synthèse. L’esprit ne trône pas sur une accumulation, il est ouverture, mouvement.

Ossip Mandelstam juge qu’entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, la pensée scientifique européenne a été en quelque sorte livrée à elle-même, désertée par l’esprit libre (non soumis aux paresses et aux commodités) qui est entré en poésie, en mystique, en politique, en théologie. En science l’esprit souffrait de la petitesse prétentieuse de la théorie évolutionniste et de son compère, la théorie du progrès, une théorie qui vint “échouer sur les rives de la théosophie, tel un nageur épuisé atteignant un rivage sans joie”.

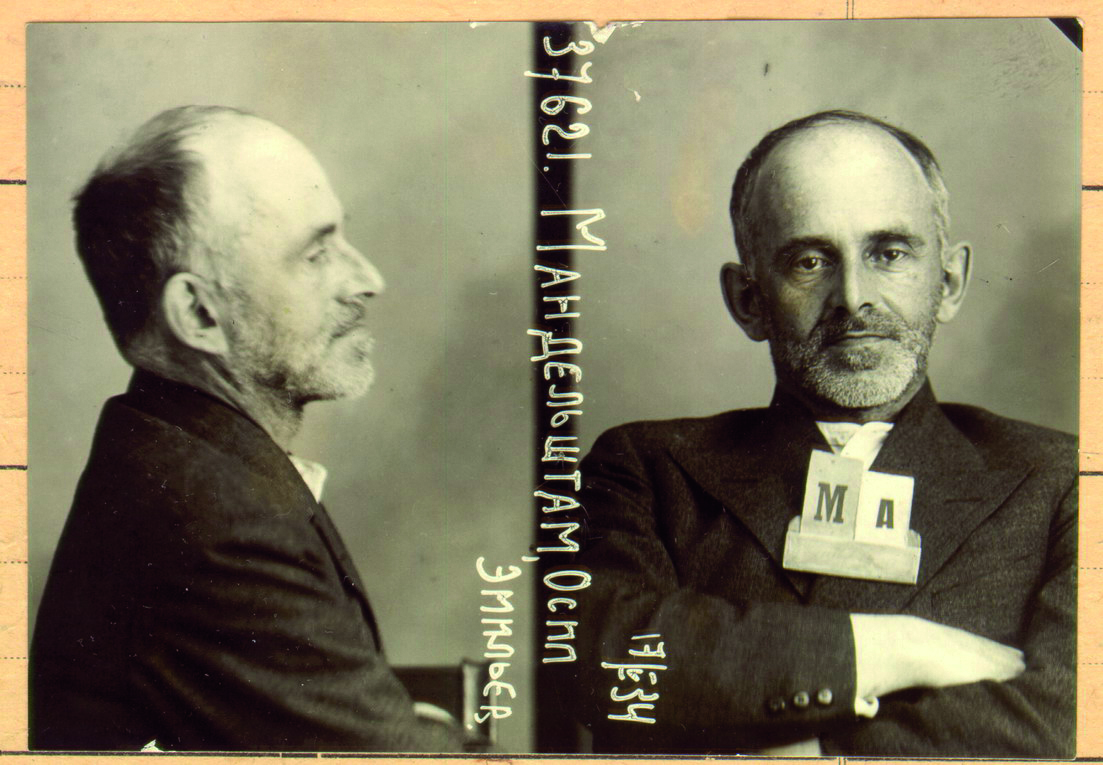

Ossip Mandelstam (1891-1938)

Ossip Mandelstam (1891-1938)

Du danger de la théorie évolutionniste, et du danger encore plus grand de la théorie du progrès pour la littérature. En littérature plus qu’en science il ne saurait y avoir cumul, ni “mieux” — ou “plus”. Les acquis s’accompagnent de pertes en proportions au moins égales. Et pas plus qu’à l’art et à la littérature en général ces théories ne sauraient s’appliquer à une œuvre en particulier qui elle aussi acquiert en proportion de ce qu’elle perd — et si une perte accompagne tout acquis ne peut-on pas penser qu’elle le précède, le prépare ?

Seul critère d’unité d’un peuple donné : la langue, une permanence en dépit des changements.

La langue russe est une langue hellénistique (le verbe qui est chair se réalise dans l’événement), via Byzance, Byzance qui privée de descendance (l’Occident est abandonné aux influences latines) s’est infiltrée au plus profond de la langue russe. Mais entendons-nous. Dans un essai de 1923, Ossip Mandelstam apporte une information supplémentaire sur ce qu’il entend aussi par “Byzance” : “Tout ce qui, dans la poésie russe, va dans le sens d’une littérature monastique qui nous est étrangère, soit toute littérature savante, ou ce que j’appelle “Byzance”, est réactionnaire, autrement dit mauvais, porteur de mal. Tout ce qui tend, en revanche, à une laïcisation de la langue poétique, à en exclure l’intelligentsia monachisante et donc “Byzance”, est au contraire bénéfique à la langue poétique, lui assure la pérennité et l’aide à réaliser l’exploit d’aller droit son chemin en toute indépendance, dans une famille comportant des dialectes étrangers”. Une remarque qu’aurait pu faire un écrivain grec, en défense du démotique (δημοτική) contre la langue savante, la katharévousa (καθαρεύουσα), contre “Byzance”.

La critique sans appel d’Ossip Mandelstam à l’égard d’André Biély qu’il accuse notamment de faire sauter les ponts plutôt que de prendre la peine de les traverser, faisant ainsi fi de la nature hellénistique du russe au seul profit de ses propres spéculations, qualifiées d’élucubrations.

Ossip Mandelstam : “Dans la poésie russe plus encore que dans d’autres le vieux thème du doute en la capacité des mots à exprimer un sentiment revient comme un leitmotiv (…) Ainsi la langue sait se garder des tentations des sans-gêne.”

Il critique des avant-gardes (comme le futurisme), leurs gesticulations, leur frénésie. Obsédées par leur statut d’avant-garde, elles ne tardent pas à se retrouver engagées dans des combats d’arrière-garde, combats qui ne sont que gesticulations frénétiques.

Son éloge de Vassili Rozanov qu’il oppose à Piotr Tchaadaïev, l’enfileur de mots. Résolument anarchiste Vassili Rozanov ne s’efforça pas moins et sans trêve vers une culture philologique, “fondement même de la nature hellénistique de la langue russe”. L’éloge tourne toutefois à la critique la plus tranchante : Vassili Rozanov est accusé de s’être enfermé dans la philologie et dès le premier pas. Esprit analytique, adonné au décorticage (un exercice voué à l’échec, le noyau est insécable), il se montra incapable de la moindre synthèse, de la vivifiante synthèse qui est élan.

L’esprit anti-philologique venu des tréfonds de l’histoire, ce feu qui efface et interdit toute compréhension véritable des constructions que nous a laissées le passé, les cathédrales par exemple.

L’ultime réduit dans les steppes sans Acropole : chaque mot du lexique russe, autant d’Acropoles armées d’esprit hellénique.

La suite d’images (les ivresses d’un lexique poétique) par laquelle Ossip Mandelstam nous rend sensible l’hellénisme qu’il rattache à cet “éventail de phénomènes libérés de toute sujétion temporelle et partout soumis aux mêmes lois de cohésion interne à travers le moi du sujet” — on en revient à l’espace bergsonien.

Le mot est déjà l’image. Le symbolisme professionnel ne fait qu’empailler le vivant au lieu de dresser une “forêt de symboles”. Ce symbolisme décourage toute perception directe. Et tenez-le-vous pour dit : “Le mot n’est pas une chose. Le sens qu’il revêt n’est en aucun cas la traduction de ce qu’il est”. Cet essai d’Ossip Mandelstam contient à ma connaissance la dénonciation la plus lucide du symbolisme.

L’école acméiste à laquelle il appartint, une réaction contre le symbolisme. Présentation et défense de cette école.

Pour le goût (maintes impressions gustatives), contre les idées (car dénuées de saveur).

Ossip Mandelstam et François Villon.

L’essai de 1928, “Propos sur André Chénier” commence ainsi : “Le XVIIIème siècle ressemble à un lac asséché : ni profondeur, ni humidité, tout ce qui était sous l’eau se retrouve en surface. La transparence et le vide des idées sont proprement effrayants”, une remarque qui active — et flatte — mon antipathie pour ce siècle si marqué par la France. C’est le siècle des idées, des mots à majuscules, des grands mots creux. C’est un siècle jobard. Bonnes intentions et culte de la naïveté. Morale sécularisée et catéchisme laïc allaient se montrer autrement plus méthodiques que ceux de la religion. Idoles creuses dont le silence ne cessait de réclamer des victimes. “Les vérités morales les plus grossières l’émerveillaient (ce XVIIIème siècle) comme s’il s’agissait des coquillages les plus rares”. Ce siècle s’en alla patrouiller dans l’Antiquité mais il s’arrêta dans un magasin de déguisements, prenant le carton-pâte pour de l’airain. Je le redis, c’est le siècle des jobards. On sentait confusément que tout contact avec la conscience morale de l’Antiquité avait été perdu depuis longtemps. Aussi élabora-t-on tout un lexique à majuscules dans l’espoir de faire illusion : la Raison, la Vérité, la Liberté, la Nature, la Vertu… On bourra de paille ce qui avait été vivant, à la manière de taxidermistes. “Si le XVIIIème siècle avait pratiquement rompu tout lien avec une Antiquité authentique, en revanche avec les formes nécrosées de la casuistique scolastique, elle (la conscience désertée) en avait noué de si solides, que le siècle de la Raison avec son rationalisme et sa manière de penser par allégories et de personnifier les idées tout à fait dans le goût de l’ancien français, peut passer pour l’héritier direct de la scolastique”. Qui dit mieux ? En compagnie des grands principes la littérature ne tarda pas à s’ennuyer. Ces mots à majuscules furent ressassés et ressassés, comme si l’on espérait qu’un sens finisse par venir du ressassement même.

Son admirable éloge (esquissé) d’André Chénier.

(à suivre)

Olivier Ypsilantis