Dans « Israël et les Gentils » de Simone Weil (je ne connais pas de texte plus antijudaïque), on peut lire : « Tout ce qui dans le christianisme est inspiré de l’Ancien Testament est mauvais, et d’abord la conception de la sainteté de l’Église, modelée sur celle de la sainteté d’Israël. »

Simone Weil m’irrite assez affreusement. Son intelligence me semble par moments dévoyée, surtout lorsqu’elle en vient à Israël et plus précisément au judaïsme. Je manie la notion de Selbsthass avec la plus grande prudence, tant il est vrai que tout un lexique psychanalytique n’est manié par le plus grand nombre que pour mieux plaquer des réponses hâtives sur des inquiétudes et, ainsi, préserver des tranquillités. Pourtant, avec Simone Weil, cette haine de soi — cette Selbsthass, le mot allemand me semble plus évocateur — m’inquiète terriblement dans la mesure où elle semble prendre le pas sur l’intelligence. A cette impression s’en ajoute une autre, fort désagréable je dois le dire : Simone Weil, ne traînerait-elle pas avec elle une pointe aiguë de masochisme, un mot que je manie aussi avec prudence ? J’insiste, je ne fais part que d’une impression et sur la forme interrogative. Ce qui m’apparaît plus clairement, c’est que Simone Weil détestait son corps et que son œuvre — vertigineuse — est sous-tendue par cette détestation. Ainsi que je l’ai signalé dans un précédant article sur ce blog, la lecture d’un livre de souvenirs m’a confirmé dans cette impression, « Chez les Weil : André et Simone » de sa nièce, Sylvie Weil qui, elle, parle de son corps et du plaisir qu’elle peut en retirer avec beaucoup d’esprit tout en plaignant sur cette question sa pauvre tante. Pour tout dire, Sylvie me repose de Simone. La Selbsthass a été évoquée par Pierre Itshak Lurçat sur son blog, « Vu de Jérusalem », où il mentionne plusieurs cas de Juifs atteints de cette maladie (car il s’agit bien d’une maladie), parmi lesquels Rachel Levine-Varnhagen (1771-1832) qui avait pour « aspiration centrale de se dépêtrer de son judaïsme », selon Hannah Arendt qui avait pour sa part des rapports fort ambigus avec le peuple juif, Israël et le judaïsme. J’ai relevé une affirmation (sans fondement) de cette dernière sur mon blog, après lecture de « Eichmann à Jérusalem » :

http://zakhor-online.com/?p=78

Mais lisez cet article de Pierre Itshak Lurçat, « La haine de soi juive, du pathologique au politique », article qui trouvera un prolongement mû par une logique interne dans son dernier livre, « La trahison des clercs d’Israël » :

Je me suis égaré, une fois encore. Égaré ? Pas vraiment. Je vois aussi Bernard Chouraqui comme un antidote à Simone Weil, Simone Weil qui connaît autrement mieux les Grecs que les Juifs et qui manie ces derniers comme des jetons. Lorsque je lis Simone Weil, certains passages (comme celui placé ci-dessus en exergue), je me vois la gifler, je n’y puis rien, je me vois la gifler. Cette grande dame d’un tempérament implacable et d’une volonté d’acier, appuyés par une immense intelligence nourrie d’une immense culture, verse à certains moments (lorsqu’il est question du peule juif et d’Israël) dans l’hystérie, oui, dans l’hystérie ! A ce degré, je ne sais plus s’il faut argumenter ou en venir à la douche froide, très froide.

J’en reviens à Bernard Chouraqui. Il y a chez ce philosophe un déploiement géométrique et une liquidité, ce qui n’est pas incompatible. Lorsque je le lis, j’ai volontiers l’impression d’être assis à côté de lui, sur le bord d’un lac aux eaux calmes comme un miroir. Il y jette alors une pierre et nous observons les cercles concentriques se former silencieusement. Il y a chez ce philosophe une géométrie stricte mais aquatique, ondoyante. On pourrait d’ailleurs traduire sa pensée dans des suites d’images comme en propose l’imagerie scientifique.

Lorsqu’on avance dans la lecture de ses livres (plutôt épais), on a la sensation très nette d’être à bord d’un navire qui va de vague en vague, dans une immensité liquide. Bernard Chouraqui n’est pas d’une lecture facile mais on est vite porté par son style, comme un oiseau marin par les vents. Ses écrits sont par ailleurs entêtés comme le ressac. Ils roulent le lecteur comme un galet.

Peu de penseurs juifs qui revendiquent aussi ardemment l’héritage d’Israël sont à ce point généreux et accueillants. Il nous invite à considérer cet héritage, à le découvrir en nous — car il est en nous, ce que nous ignorons le plus souvent — et à le défendre. Et cet accueil est sans concession, pur de toute démagogie, loin de ces entreprises de racolage qui se multiplient. Sa pensée n’est pas moins exigeante que celle de Simone Weil ; simplement, elle opère dans un éclairage différent. Simone Weil, la Juive prisonnière de sa Goyité, de sa Judéité refoulée. Il faut lire ces pages regroupées sous le titre « Le sacrifice d’Isaac », avec cette audace d’Abraham qui met fin à la Coupure — à la Différence, à l’Exil.

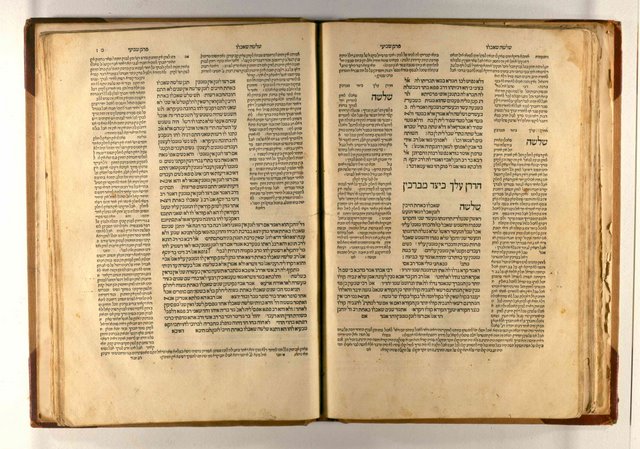

Bernard Chouraqui commence ainsi « La leçon d’anatomie » : « Il est impossible de parler du Talmud sans parler du peuple juif, considéré comme peuple théophore. Le Talmud en effet n’est talmudique que pour les Juifs, et en ce sens, système de commentaires bizarre et interpellant, contraignant aussi souvent, il est comme le haut d’un iceberg dont le peuple juif dans l’immensité de sa particularité serait la part immergée. Le peuple juif porte le Talmud mais le Talmud ne se révèle qu’au peuple juif comme étant son porteur. Pour l’humanité environnante, il s’apparenterait à un monument de pensée baroque et incompréhensible dont les clés sont introuvables, un labyrinthe qu’aucun fil d’Ariane ne fera traverser. »

Lorsque j’ai commencé à lire Bernard Chouraqui (et j’ai commencé par son premier livre, « Le Scandale juif, ou la subversion de la mort », publié en 1979), je me suis demandé sans tarder quel rapport il entretenait avec le Talmud, s’il en avait fait une lecture soutenue. Je crois déceler un air de famille entre les développements de Bernard Chouraqui et ceux du Talmud ; mais je ne suis pas assez connaisseur du Talmud et il me faudra soumettre mon questionnement à un talmudiste afin qu’il précise — ou récuse — mon impression à ce sujet. Et à ce propos, je ne manquerai pas d’interroger Bernard Chouraqui. Il dit de cette somme immense, infinie même : « Le Talmud est un livre militaire. Les Juifs y sont des guerriers de l’Absolu. »

Et il dresse le Talmud devant la pensée logique « propre à toutes les idolâtries, depuis les plus anciennes mystiques des religions archaïques jusqu’aux modernes philosophies ». Parmi ces modernes philosophies, Ludwig Wittgenstein en figure de proue et contre lequel il concentre volontiers ses tirs. La logique, une idole. Aux vérités logiques, Bernard Chouraqui oppose la vérité juive, talmudique. Aux vérités de la logique, il oppose les vérités prophétiques, ce qui implique « une participation originale à un lieu que les vérités de logique rendent impossible ». Et il nous invite à penser non pas en termes de valeurs mais de lieu, autre mot essentiel du lexique de Bernard Chouraqui auquel je me suis promis de travailler. Penser en terme de lieu et non de valeur, c’est échapper à l’idolâtrie du non-lieu (la valeur), premier pas vers le mystère d’Israël, c’est passer de la réalité logique (et fantasmatique) à la réalité prophétique (et a-logique). A-logique, non pas dressée contre la logique et occupée à la contredire (anti-logique) mais simplement indifférente à la logique, lui tournant le dos en quelque sorte. « La tragédie historique de la pensée et de l’action est celle-ci : c’est depuis un non-lieu que l’humanité a toujours voulu se comprendre et se saisir ; n’ayant pas de lieu, elle n’avait pas de liberté, et privée de liberté, ce manque s’est constitué en liberté artificielle et mythologique dont elle a prétendu se contenter. Le résultat fut la violence, l’impuissance, l’avarice, la cruauté, la haine, la maladie, la mort… ». Face à cet état de chose, Israël, Israël ou le Lieu retrouvé, Israël qui désigne et propose le Lieu retrouvé.

Le Talmud, cette citadelle du Verbe, est passion, passion juive, sous son apparente froideur, sous son aspect ratiocineur et logique. Le Talmud, un océan dit-on volontiers, un univers sans limite ; et pourquoi ? Le Talmud s’appuie sur un postulat qui est le suivant : chacun de nous est tous et le Juif est le projet de faire advenir chacun comme tous, d’en finir avec la Différence. A la lecture de cet écrit, le vertige est donc garanti, vertige face à l’étrangeté ; mais ce vertige n’est pas pascalien. Bernard Chouraqui fait volontiers référence à ce vertige (pascalien) pour mieux lui en opposer un autre, le vertige mosaïque. Le vertige pascalien est la terreur de l’individu écrabouillé entre deux infinis ; alors que dans le Talmud, la terrestre finitude est basculée afin que nous puissions enfin entrevoir ce qu’elle nous dissimulait : la terrestre — humaine — infinitude. « En effet, contrairement aux Catholiques, les Juifs vivent l’infinitude dans l’histoire, aussi dévoilent-ils par leur particularisme l’infinitude du monde de l’homme, qui est l’infinitude individuelle ».

Mais le Talmud n’est pas pour autant un traité de bonheur : le Talmud nous laisse sur notre faim. Le Talmud n’est pas le Zohar, ce livre qui place le lecteur devant le réalisme de la vision des fins. Le Talmud — « système de commentaires de cette armée de l’Absolu que sont les Juifs » — laisse retentir les bruits de la bataille, avec ordres et contre-ordres, cris de victoire mais aussi de défaite, etc. La Torah quant à elle est avant tout « la tactique juive de la Rédemption » mais, surtout, elle désigne un au-delà de l’éthique en ce qu’elle rompt aussi bien avec les mystiques que les juridictions, deux termes qui généralement se renvoient l’un à l’autre dans le but de se compléter mutuellement sans que l’un de ces termes ne cherche à l’emporter sur l’autre. Avec la Torah, le Lieu est clairement désigné comme aire à défendre. La Torah dévoile le Lieu, avec Israël comme gardien de cette aire d’où sont repoussées toutes les idolâtries. La Torah n’est pas éthique, elle est eschatologique ; elle s’adresse au peuple juif qui a pour mission de conduire l’humanité vers l’Ailleurs — au-delà de toutes les idolâtries — en sa compagnie. Le Talmud tient à la Torah par son aspect apparemment juridique, d’où l’effrayant foisonnement de ces pages, d’où l’insistance particulière des mythologies antisémites à son sujet. Le Juif conspirateur au nez crochu est volontiers représenté serrant contre lui le Talmud — et non la Torah —, comme si cette somme était un compendium à l’usage des Sages de Sion pour la domination de l’Univers…

Le Zohar propose une vision des fins et en cela il est « reposant » et récupérable « par les mystiques qui confondent la vision des fins avec les mythologies des fins, le monde futur avec le paradis perdu ». Rien de tel avec le Talmud qui est réfractaire au contre-sens (contrairement au Zohar ou au premier Testament), le Talmud dévoilant « non une vision, mais une réalité torturée par les hommes privés de la vision ». Le Talmud multiple les commentaires des prescriptions bibliques sur le mode positiviste (positivisme du monde à venir) mais dans un tohu-bohu de synthèses des données d’expérience qui se fracassent les unes contre les autres, répandant le contenu des contenants — rien à voir avec le positivisme joliment ordonné d’Auguste Comte ou de Claude Bernard. Mais lisez et relisez ce chapitre, « La leçon d’anatomie », probablement la plus dense et la plus étourdissante partie de ce livre où la réversibilité infinie se laisse pressentir.

(à suivre)

Olivier Ypsilantis