Jean Zay extrait de sa cellule de Riom par trois Miliciens qui se font passer pour des Résistants auprès de celui qu’ils veulent assassiner. Ils le « libèrent » non loin de Vichy, dans un bois, afin qu’il aille dans la montagne rejoindre des Maquisards, lui laisse-t-on croire… Sitôt qu’il s’éloigne — était-il dupe? —, il est abattu. Afin d’empêcher toute identification, il est dénudé et on lui ôte son alliance ; puis son corps est poussé dans une dénivellation et recouvert d’éboulis. Joseph Darnand s’empresse d’expliquer sa disparition par une attaque de Maquisards. Quelques mois plus tard, des chasseurs découvrent des restes humains ; mais ce n’est qu’après l’arrestation de l’un des trois Miliciens assassins que les restes de Jean Zay sont identifiés.

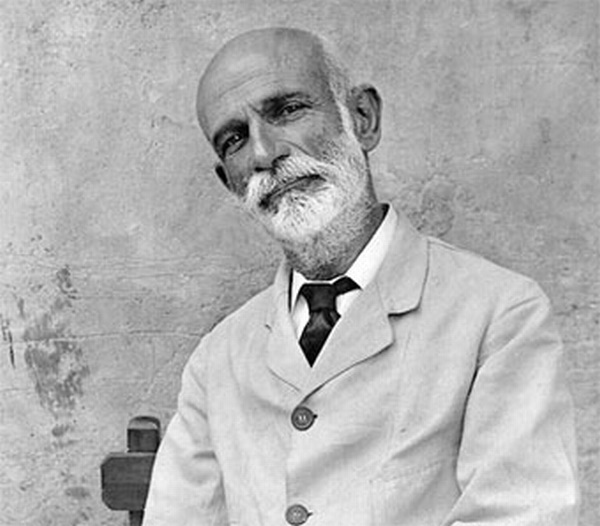

Jean Zay (1904-1944)

Jean Zay (1904-1944)

L’assassinat de celui qui avait été ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts sous le gouvernement du Front Populaire me conduit à un autre assassinat, celui de Georges Mandel, autre ministre du gouvernement du Front Populaire, extrait de sa cellule de la Santé pour être abattu dans la forêt de Fontainebleau, à l’occasion d’une panne simulée. Mais qui étaient les véritables commanditaires de cet assassinat ? Version largement répandue : la Milice voulut venger la mort de Philippe Henriot. Pas si simple…

Pourquoi évoquer Georges Mandel ? Georges Mandel est entré très tôt dans ma mémoire. Enfant, je me souviens de promenades dans la forêt de Fontainebleau en compagnie de mon grand-père. Certaines nous conduisirent vers un monument d’une belle sobriété. Là, un homme avait été assassiné. Aujourd’hui, je détaille ce monument à l’aide de photographies et lis : En ce lieu, Georges Mandel est mort assassiné par les ennemis de la France le 7 juillet 1944, sous un médaillon en haut-relief. « Ennemis de la France », une expression véhémente mais plutôt vague…

Parmi les séquences les plus reproduites de la Libération de Paris, celle qui montre une femme récupérant un fusil et une grenade à manche sur un soldat allemand blessé, dans un espace asphalté et découvert : le parvis de l’Hôtel de Ville. J’ai appris il y a peu que cette femme s’appelait Anne-Marie Dalmasso, une Italienne née en décembre 1922, décédée en avril 1950 de la tuberculose. Cette séquence montre la femme d’abord seule, puis rejointe par un F.F.I. et, enfin, par un secouriste coiffé d’un casque blanc. Tous se mettent à transporter le blessé que la femme soutient par les pieds.

Anne-Marie Dalmasso, membre des Équipes nationales, sur le parvis de Hôtel de Ville, en août 1944.

Anne-Marie Dalmasso, membre des Équipes nationales, sur le parvis de Hôtel de Ville, en août 1944.

Une image traîne dans ma mémoire : celle d’un gamin coiffé d’un casque trop grand et auquel Joseph Goebbels serre la main. Au hasard d’une recherche Internet, j’ai pu en comprendre le contexte et, surtout, mettre un nom sur cet enfant-soldat, né en 1929, décédé en 2010. Le Dr. Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, fit un déplacement pour les besoins de la propagande, pas à Berlin, en avril ou mai 1945, comme je le crus longtemps, mais à Lauban (Silésie), en mars 1945, après la reprise de la ville par les troupes allemandes, au cours de l’Opération Gemse. Le gamin, Wilhelm (surnommé « Willi ») Hübner, avait été messager au cours de cette contre-attaque. Je constate qu’il a tout de même seize ans ; je ne lui donnais que douze-treize ans.

Les détails de cette histoire varient d’une version à une autre. Ce qui est certain : un jour de juin 1943, au Berghof, à Berchtesgaden, Henriette von Schirach, fille de Heinrich Hoffmann, le photographe officiel du régime, et femme de Baldur von Schirach, chef des Hitlerjugend, demanda des comptes à Hitler sur le traitement réservé aux Juifs. Rentrée de Hollande occupée, elle avait assisté à une rafle de Juives et avait aussitôt téléphoné pour prendre rendez-vous avec le Führer qu’elle connaissait de longue date. Arrivée au Berghof, elle lui fit part de sa révolte et sans ambages, laissant entendre qu’il ne devait pas être au courant… Cette histoire dans l’Histoire mérite d’être rapportée car c’est la seule fois, à en croire tous les témoignages, que quelqu’un s’est permis d’évoquer directement à Hitler, et sur le ton du reproche, le traitement infligé aux Juifs.

J’ai un souvenir très précis du livre (de Marc Toledano) et du film (de Claude Autant-Lara) dont le personnage principal est Aloïs Stanke, surnommé « le franciscain de Bourges », moine franciscain infirmier et surveillant à la prison du Bordiot, à Bourges. Dans le film de Claude Autant-Lara, Hardy Krüger tient le rôle d’Aloïs Stanke. A ce propos, je me souviens que j’en suis venu à confondre cet acteur avec Steve McQueen. Et en faisant une recherche sur la prison du Bordiot, j’ai trouvé ce lien qui évoque Aloïs Stanke mais aussi un certain Paoli, originaire d’un village des environs de Bourges, un gestapiste français réputé pour sa cruauté :

http://criminocorpus.hypotheses.org/7329

Franz Stock, prêtre allemand, aumônier dans les prisons de Paris de 1940 à 1944, puis supérieur du séminaire des barbelés, de 1945 à 1947. A partir de 1945, dans ce camp de prisonniers allemands, surnommé le séminaire des barbelés, furent rassemblés plusieurs centaines de séminaristes allemands, au Coudray, près de Chartres.

Franz Stock (1904-1948)

Stolypine, un réformateur trop oublié et trop souvent conspué par les adeptes du jugement hâtif, par ceux que guident des idées préconçues et qui se contentent de connaissances succinctes. Ceux qui jugent hâtivement Stolypine jugent pareillement Miguel Primo de Rivera, autre grand réformateur malheureusement incompris et lâché par presque tous, y compris dans son milieu. A ce propos, et je me répète, j’ai en tête un essai, quelques pages, sur l’homme tragique en politique. Et les deux figures ci-dessus nommées, le Russe et l’Espagnol, me semblent réunir les caractéristiques (to epitomize) de l’homme tragique en politique.

Stolypine est nommé ministre de l’Intérieur puis chef du Gouvernement par Nicolas II, un tsar faible entouré d’une bureaucratie aussi pléthorique qu’incompétente ; quant à la très jeune Douma, ses membres ne cessent de se perdre en querelles. En août 1906, Stolypine est une fois encore victime d’un attentat, et cette fois dans sa datcha, au cours d’une réception. Cet attentat à l’explosif d’une énorme puissance fait une trentaine de morts, essentiellement des domestiques et des invités, sans compter de nombreux blessés parmi lesquels certains de ses enfants. C’est cet attentat qui va l’inciter à durcir le ton (ce que ses détracteurs oublient) et à mettre sur pied des tribunaux militaires avec procès expéditifs. Ce que ses détracteurs oublient aussi (ou ne veulent pas dire), c’est que Stolypine n’avait pas vocation à faire le gendarme et à mener des opérations de répression. Son idée maîtresse était l’amélioration de la condition paysanne, une amélioration qui ne pouvait faire l’économie d’une réforme agraire. N’oublions pas que l’abolition du servage (en 1861) n’avait pas fait pour autant des paysans des propriétaires.

Stolypine et Miguel Primo de Rivera, d’authentiques réformateurs restés incompris de tous, et dans toutes les couches sociales, aussi bien parmi les leurs que parmi ceux dont ils voulaient améliorer la condition. Le Russe fut assassiné, l’Espagnol mourut peu de temps après s’être exilé à Paris, de diabète probablement, empoisonné peut-être.

Francisco Giner de los Ríos, fondateur de la Institución Libre de Enseñanza. L’œuvre immense de ce pédagogue, créateur d’une institution à l’origine de plusieurs institutions prestigieuses et qui perdurent. L’un des points forts de sa méthode d’enseignement : favoriser la réflexion plutôt que la mémorisation (forcenée). Que ceux qui aiment l’Espagne s’arrêtent sur cette haute figure et s’efforcent de la replacer dans l’Espagne d’alors pour mieux appréhender l’amplitude et la profondeur de son œuvre de pédagogue — qui ne représente qu’une partie de son œuvre.

Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839 – Madrid, 1915)

Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg, responsable de la publication du Weiße Blätter, assassiné dans la nuit du 23 au 24 avril 1945 par la Gestapo.

Je me souviens d’avoir découvert ce nom, Maurice Grimaud, alors que j’étais encore enfant, en consultant des « Paris Match ». Ce n’est que bien plus tard que je comprendrai le rôle central tenu par ce haut fonctionnaire au cours des événements de mai 68, par cet homme de grande culture épris de littérature et d’art moderne (comme l’était Georges Pompidou) et qui sut freiner la spirale de la violence. Ci-joint, un lien d’une grande rigueur retrace l’action de ce préfet de police de Paris d’une grande modestie qui refusa d’être présenté comme un héros ayant empêché le sang de (plus) couler :

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2015-3-page-18.htm

Dans le lien suivant, on pourra lire ce qui suit : « Blessé au front par un pavé provoquant un enfoncement de la boîte crânienne dans la nuit du 10 au 11 mai 1968, le Commandant Journiac de la CRS 5 gardera des séquelles irrémédiables. Un an plus tard, au volant de sa voiture, suite à un malaise imputé à sa blessure en service, il décèdera dans l’accident. » :

http://amicale-police-patrimoine.fr/Tenue%20CRS%20MO%201968.html

J’ai découvert le général uruguayen Líber Seregni Mosquera, à Lisbonne, par un livre exposé sur un drap, à même le pavé, sous le soleil d’un samedi d’août, à la Feira da Ladra (Campo de Santa Clara), un livre intitulé « La autoridad del pueblo ». Le général Líber Seregni Mosquera fait partie de ces militaires de la famille de Humberto Delgado le Portugais (que j’évoque dans un précédent article) et des Capitães de Abril, pour ne citer qu’eux.

Arrêté pour sa participation à la Résistance, Jean Cassou (alias « Jean Noir ») est incarcéré à la prison militaire de Furgole, à Toulouse. Là, il compose de tête trente-trois sonnets (il est interdit de crayon et de papier) qu’il retranscrira après son transfert au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn. Jean Cassou dans la nuit du 19 au 20 août 1944 à Toulouse : sa voiture tombe sur un détachement allemand qui s’apprête à quitter la ville. Deux de ceux qui l’accompagnent sont tués à ses côtés ; il est quant à lui laissé pour mort.

Le Generalfeldmarschall Erwin Rommel au château de La Roche-Guyon où il a établi son quartier-général en février 1944. Ayant refusé d’en expulser les propriétaires, le duc de La Rochefoucauld et sa famille, il s’installe dans le pavillon d’Enville, au milieu de tapisseries de la manufacture royale des Gobelins, les tapisseries d’Esther. A en croire de nombreux témoignages, il n’y avait pas de drapeau à croix gammée dans le village de La Roche- Guyon, et le salut militaire était préféré au salut nazi. C’est en lisant les journaux de guerre d’Ernst Jünger que j’ai commencé à entrevoir ce qui s’était passé dans la partie du château alors occupée par Erwin Rommel, avec ce va-et-vient d’officiers anti-nazis. De fait, il existe un lien discret et néanmoins précis entre le château de La Roche-Guyon et l’attentat du 20 juillet 1944. On sait que le Generalfeldmarschall se montrait réticent à un attentat contre Hitler, et pour diverses raisons dont une semble dominer : la crainte de déclencher une guerre civile en Allemagne, une crainte qui pour celui qui étudie cette période sans parti-pris ne paraît pas hors de propos. Dans ce château, Ernst Jünger l’anti- nazi a soumis le manuscrit de son essai « La Paix » à Erwin Rommel. Je ne sais quelle attention ce dernier lui prêta. Ernst Jünger écrit : « Lorsqu’au cours de l’hiver 1941, à l’Hôtel Majestic, c’est-à-dire en somme dans le ventre du Léviathan, je traçai sur une feuille blanche ce mot : La Paix, j’eus le sentiment de m’engager dans une entreprise plus considérable que tous les faits de guerre auxquels j’avais participé jusqu’alors depuis 1914. »

Ernst Jünger (1895-1998)

Olivier Ypsilantis