‟Nous n’avions même pas la consolation de nous sentir des Juifs et la joie amère d’être persécutés comme tels”, Jean-Jacques Bernard.

Ci-joint des passages de ce livre de souvenirs qui se répondent. Ils provoquent en moi — et ils provoqueront chez nombre de lecteurs — un certain malaise, mais qu’importe ! Je les rapporte car ils permettent de prendre conscience de ce qu’éprouvaient alors certains Juifs de France de ‟vieille souche”. Ce sont des documents à étudier froidement, en évitant de faire se télescoper leur temps et notre temps. On peut regretter que Jean-Jacques Bernard n’ai pas pressenti ce qui se tramait, qu’il n’ait pas compris la place centrale de l’antisémitisme dans l’idéologie nazie. Bon sang ! On était tout de même fin 1942-début 1943 au moment des faits. Je ne puis cacher mon irritation à la lecture des passages qui suivent, face à une telle méconnaissance affichée et délibérée du judaïsme et de l’histoire juive. Mais je ne suis pas ici pour faire part de mes états d’âme. Lisez donc :

Pages 68-69 (aux Éditions Albin Michel, 1944) :

‟Les étrangers transférés de Drancy étaient presque tous des Juifs d’Europe centrale, des apatrides qui, chassés de leur pays, étaient venus demander l’hospitalité à la France, mais gardaient au fond du cœur le sentiment d’une communauté juive. Ce sentiment était généralement inconnu et même repoussé de la plupart des Français arrêtés avec moi. Le but des Allemands était clair : on arrête sept cents Français, on les mêle à trois cents étrangers ; on brasse ces mille hommes et on a un embryon de société juive. Si ce dessein machiavélique trouva un écho naturel chez les Juifs d’Europe centrale — et comment en aurions-nous voulu à ces malheureux de se raccrocher à ce fantasme ? — il n’éveilla chez les Français que refus, indignation ou révolte. Le sursaut national fut presque unanime chez ces hommes nés et élevés en climat français, avec tout ce que ce climat comporte de tradition latine et même chrétienne, et pour qui le concept d’une nation juive n’était qu’une création arbitraire. Tout ce qui tendait à nous éloigner de la communauté française nous blessait. Quand on nous fit savoir que la cantine du camp était réservée aux Français et interdite aux Juifs, nous éprouvâmes de cette formule plus d’irritation que de l’interdiction elle-même. Je dis à René Blum et à Jacques Ancel qui se trouvèrent alors être les dépositaires de mes pensées intimes : ‟Il est bien entendu que, si je devais périr dans cette aventure, je serais mort pour la France ; je ne veux pas être revendiqué comme victime par le judaïsme.” Je retrouvai le même écho, sous des formes variées, chez un grand nombre de mes compagnons. Nous nous sentions persécutés comme Français, non comme Juifs, ou, si l’on veut, nous étions persécutés pour ce que nous n’étions pas. Nos compagnons étrangers étaient persécutés pour ce qu’ils étaient (…) On comprendra que, sur le plan juif, un fossé se soit presque instantanément creusé. Leur acceptation, ou plus exactement leur appel du judaïsme, leur aspiration vers la nation juive nous paraissaient aller exactement dans le sens de la volonté allemande, heurtaient dans ses fibres les plus profondes notre attachement ancestral à la France. Et sans doute, à leurs yeux, apparaissions-nous comme des malheureux, perdus pour la cause juive, ou comme d’affreux renégats (…) En tout cas, pouvais-je en vouloir à ce malheureux de se raccrocher à l’idée, à l’espoir d’Israël, même si cela m’apparaissait comme un mythe périmé ? Mais moi, mais nous, comment nous raccrocher à ce qui n’avait plus de sens à nos yeux depuis plusieurs générations ?”

Pages 134-135 : ‟Si l’idée d’une communauté juive fut repoussée par la plupart d’entre nous comme périmée, arbitraire et blessante, en revanche, sur le plan humain, le sentiment d’une solidarité fut complet. Ceux mêmes à qui le concept de judaïsme était le plus étranger, ceux mêmes qui se sentaient Chrétiens de cœur, ceux mêmes qui l’étaient déjà de fait, ne repoussèrent pas l’étiquette de Juifs. Bien au contraire ! Il y a une satisfaction peut-être amère, mais profonde à ne pas fuir le clan des persécutés. Ces deux positions — refus de solidarité sur le plan juif, solidarité sur le plan humain — n’apparurent jamais incompatibles (…) L’un des nôtres, un homme plein de bon sens, de finesse et de courage, le président Laemlé, amené à soixante-cinq ans, au bout d’une belle carrière, à subir avec nous cette épreuve, exprimait ainsi les sentiments de beaucoup d’entre nous : ‟Nous ne sommes Juifs qu’à partir du moment où on nous le reproche.” Réaction toute sentimentale, purement humaine. Sur le fond du problème, la réponse de presque tous ces Français à cette tentative de régression par la violence par la violence fut tout simplement : ‟Non !” la véritable solidarité des Français de Royallieu s’établit donc sur une dénégation, sur un refus.”

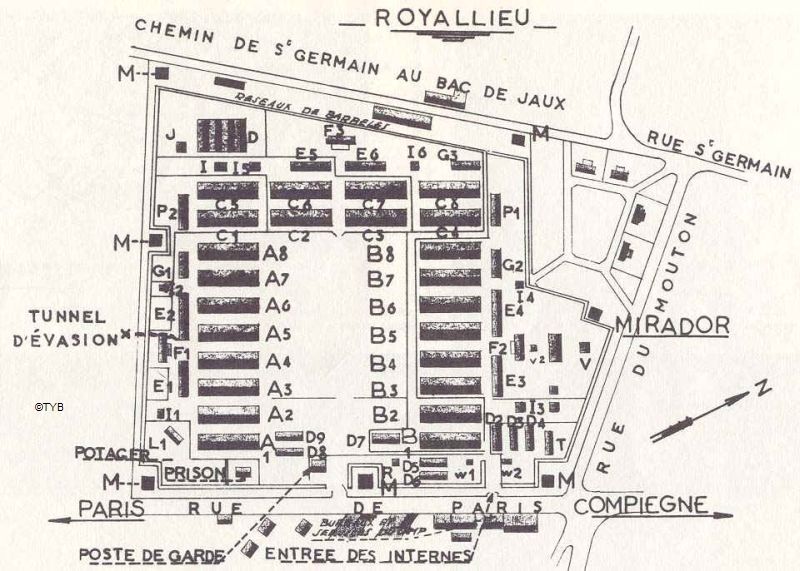

Plan du camp de Royallieu-Compiègne

Plan du camp de Royallieu-Compiègne

Pages 224 à 226 : ‟La place au pied de mon lit fut bientôt occupée par un Turc, un jeune garçon aux yeux vifs, au type oriental bien marqué. A ce moment, on parlait beaucoup de la libération des Turcs et des Bulgares. Virtuellement même, notre jeune compagnon était libéré. Mais il n’avait pas encore reçu tous ses papiers. Il les attendait. Il ne ferait donc vraisemblablement parmi nous qu’un très court séjour. Nous, qui n’étions en France que des Français, le regardions sans envie, mais non sans une certaine tristesse. Enfin, tout le monde n’a pas le privilège d’être Turc. Celui-là était d’ailleurs sympathique. Il y avait quelque chose d’un peu mystérieux dans son regard, dans son allure, dans ses propos. Je dirai même que, parmi tous ces Juifs, dont la naissance, l’ambiance et l’éducation avaient fait, qu’ils le voulussent ou non, des Chrétiens, ce Juif-là avait quelque chose de musulman. N’était-ce pas naturel ? Mais qu’on parle après cela de nation juive !

Or, le 12 mars — trois mois après mon arrestation — je sommeillais dans l’après-midi, la tête enfouie sous mes couvertures, quand j’entendis une discussion assez vive. Voilà que le sujet que nous avions banni de nos conversations était sur le tapis. C’était le nouveau venu qui l’y avait mis. Et que disait ce musulman… du moins, ce Turc ?… Il disait avec une ironie provocante : ‟Ah ! ne cherchez donc pas, nous sommes tous des Juifs, des Juifs, des Juifs !” J’entendis de vagues rumeurs, quelques protestations, la voix courroucée d’un de mes amis : ‟Parlez donc pour vous !” Mais l’autre appuyait : ‟Des Chuifs, je vous dis, des Chuifs !” Dans le fond de mon lit, j’eus un frémissement. Mon sang bouillait. A la stupeur de mes compagnons qui me croyaient bien endormi, je rejetai violemment mes couvertures et, me dressant sur mon lit, je criai avec force : ‟C’est faux. Nous n’acceptons pas cela. Nous sommes ici des Français, et rien d’autre. Nous ne sommes pas des Juifs mais des Français.” Le Turc se tint coi. La discussion s’arrêta. Je me renfouis sous mes couvertures, encore frémissant. Non, décidément, trois mois de persécution, trois mois de torture physique et morale avaient bien pu me conduire aux portes de la mort, mais n’avaient pas réussi à me faire une âme juive.”

Olivier Ypsilantis