L’ellipse comme figure de base du Baroque. La révolution copernicienne et le désordre qu’elle introduit dans les visions cosmologiques — la Terre n’est plus le centre de l’Univers —, va amener l’architecture baroque à remplacer le cercle par l’oblong puis l’ellipse dont la stabilité tient au nombre d’or.

Jacob Burckhardt découvre avec stupéfaction, en août 1882, le fragment d’une frise qui décorait l’autel du sanctuaire de Zeus à Pergame, un fragment arrivé à Berlin deux ans avant son passage. Il note que cette frise particulièrement musculeuse et agitée, cette frise qui n’est que furia, et où se mêlent le bas-relief et le haut-relief, aurait fait trembler Phidias et les tenants de l’art classique. Devant cette frise, Jacob Burckhardt pense alors à un conteur qui dépasse tous les autres par sa vigueur et sa plénitude : Rubens ! Trois voyages vont réveiller son « hérésie baroque » (notamment à Munich, en 1877) et réactiver ses relations avec le maître d’Anvers. La découverte de la frise de l’autel de Pergame va confirmer cette réactivation, elle va même être un choc. Certes, des choses le dérangent chez Rubens, comme ces corps trop gras d’un rouge cinabre ombré de bleu, mais quelle force vitale inédite ! Et quelle construction, quelle rigueur — ces « profonds calculs » comme le signale Eugène Fromentin dont Jacob Burckhardt a lu « Les maîtres d’autrefois, Belgique-Hollande » — jusque dans le tumulte le plus extrême ! Dans sa monographie sur Jacob Burckhardt, Alfred Berchtold écrit : « Devant la sculpture grecque, Burckhardt pensait à Rubens. Devant son Ulysse reçu par Nausicaa dans l’île des Phéaciens, il est naturel que l’historien couronne son hymne de gratitude au peintre de la vie multiforme par la phrase : Ainsi se rencontrent-ils, l’homme de l’Ionie et l’homme du Brabant, les deux plus grands conteurs que notre globe ait portés : Homère et Rubens. (…) Quelques mois après l’achèvement de ce texte, Burckhardt terminera sa vie par la relecture d’Homère. »

« The Monarch of the Glen » de Sir Edwin Landseer, 1851.

« The Monarch of the Glen » de Sir Edwin Landseer, 1851.

Dans l’entrée d’une maison de famille figurait une magistrale interprétation au burin d’un tableau de Sir Edwin Landseer, « The Monarch of the Glen », un douze-cors dans les brumes des Highland. J’ai souvent détaillé cette grande estampe dans son cadre doré. C’était en été, dans le Béarn. Les orages n’étaient pas rares, parfois très proches, très violents. Je les aimais. Ils me rendaient ce cerf — The Monarch — plus formidable encore. J’admirais l’animal mais j’ignorais tout de l’artiste, Sir Edwin Landseer, « The Man of Mind » ainsi que l’avait surnommé John Ruskin. J’appris donc qu’il avait commencé à voyager en Écosse en 1824 et qu’il y fera de fréquents séjours. On sait que l’Écosse avait été mise à la mode par la reine Victoria et les romans Sir Walter Scott. J’appris que l’artiste s’était fait une réputation dans la haute société anglaise, notamment en portraiturant leurs chevaux et leurs chiens favoris, à commencer par Eos, le greyhound du prince Albert, et Dash, l’épagneul de la reine Victoria. Dans les années 1820-1830, il peignit des intérieurs où l’animal, un chien plus souvent, avait une présence toute humaine, si j’ose dire. Pensons à « The Old Shepherd’s Chief Mourner » où un chien appuie sa tête sur le cercueil du berger, son maître. Les qualités de narrateur de Sir Edwin Landseer ne seraient bien sûr pas grand chose sans ses qualités de peintre, comparables à celles de George Stubbs, l’incomparable peintre de chevaux. A ce propos, je me souviens qu’un oncle, grand amateur de chiens, avait accroché en divers endroits de sa maison des lithographies anglaises qui mettaient en scène la gente canine. Je me souviens, dans la salle à manger, d’une image avec chiens de chasse, serviette autour du cou, assis sur des chaises devant une longue table où le couvert avait été dressé. Le chasseur était assoupi à même le sol, en chien de fusil devant une flambée. Je me souviens, dans ses toilettes, d’une autre image, elle aussi soigneusement encadrée, avec chiens de races diverses (dont un petit caniche drôlement tondu) qui faisaient la queue, debout sur leurs pattes arrières, devant des pissotières comme on en voyait encore il y quelques décennies.

Richard Dadd, artiste parricide. Son œuvre la plus hallucinante, « The Fairy Feller’s Master-Stroke », une œuvre mystérieuse. A quoi pensait-il donc quand la peignit ? La touche en est claire, précise. En la voyant, j’ai d’emblée pensé aux Nazaréens ; et, de fait, j’ai appris il y a peu que lors de son retour du Moyen-Orient l’artiste s’était arrêté à Rome où il avait rendu visite à Johann Friedrich Overbeck. Richard Dadd tua son père peu après, en 1843. Il devait passer les quarante et quelques années qu’il lui restait à vivre dans deux asiles d’aliénés où il bénéficia des sympathies du personnel. Octavio Paz a laissé une profonde analyse de cette œuvre si étrange, dans « Le singe grammairien ». Je l’ai lue mais ma perplexité n’a pas diminué pour autant.

Il y a peu, en lisant une biographie de Moïse Mendelssohn, j’ai appris non sans surprise que les frères Johannes et Philipp Veit (que j’avais découverts à l’occasion de l’exposition « La peinture allemande à l’époque du romantisme », à l’Orangerie des Tuileries, à la fin des années 1970) étaient les petits-fils de Moïse Mendelssohn par leur mère, Dorothea. Elle épousa le banquier Simon Veit dont elle divorça pour se remarier avec Friedrich von Schlegel.

John Martin utilisa des trucs de Turner, les masses, les lignes de force, les effets en vortex, etc. Mais si la peinture de John Martin est impressionnante par le format, le fini, la somme de travail et j’en passe, elle n’en a pas moins un côté franchement laborieux. Et je pense en particulier à la trilogie de ses immenses compositions : « The Great Day of His Wrath », « The Last Judgement » et « The Plains of Heaven ». « The Great Day of His Wrath » que j’ai souvent détaillé n’a cessé de m’impressionner ; il m’est même arrivé de prendre peur, et je n’exagère rien. Mais tout semble figé, froid, alors que la touche devrait être d’une parfaite fluidité… comme chez Turner. Bien sûr, la critique est facile, si facile ; et, je le redis, je reste médusé par l’immense travail que suppose cette composition aux dimensions inhabituelles ; je reste admiratif malgré tout.

Un artiste plutôt méconnu, bien moins connu que nombre de ses compatriotes, Constable, Gainsborough ou Turner, pour ne citer qu’eux, alors qu’il mériterait de l’être au moins autant : David Cox (1783-1859), un précurseur qui annonce Eugène Boudin et les Impressionnistes. « Rhyls Sands » !

Ruskin prend la défense des Préraphaélites pour mieux exiger que leur pratique soit en conformité avec ses théories. Au cours de l’été 1853, il emmène Millais en Écosse pour qu’il y fasse son portrait. Mal lui en prit ! Millais tombe amoureux de la femme de son modèle. Elle divorce et l’épouse.

Au fond, il m’amuse Damien Hirst. Ce qui m’amuse moins, c’est le tintamarre que fait autour de sa production un marché de l’art probablement en manque de nourriture. Car nous vivons des temps de vaches maigres. Tant de propositions — de concepts — m’ont amusé : du Ready-made de Marcel Duchamp à la « Merda d’artista » de Piero Manzoni, des Anthropométries d’Yves Klein aux Accumultions d’Arman, des Campbell’s Soup d’Andy Warhol aux compositions ensanglantées des Actionnistes viennois et tutti quanti. Alors, pourquoi pas «The Golden Calf » et autres animaux immergés dans le formol ?

A la croisée des transepts, The Octagon, Ely Cathedral, Cambridgeshire.

A la croisée des transepts, The Octagon, Ely Cathedral, Cambridgeshire.

Lorsque je pense aux cathédrales anglaises, deux images me viennent d’emblée : The Octagon de la cathédrale d’Ely et The scissors-arches — en X — de la cathédrale de Wells, une ingéniosité mise au point en 1338 pour soutenir une croisée des transepts qui menaçait de s’effondrer sous le poids de la tour.

Elizabeth Siddal, Fanny Cornforth, Alexa Wilding, quelques modèles qui inspirèrent Dante Gabriel Rossetti. Toutes ces femmes se voient en quelque sorte privées de leur individualité et fondues dans le moule d’un archétype, « expressions of female sexual allure » — le style femme fatale.

Parmi ceux qui me sont les plus intimes, ceux vers lesquels je reviens lorsque le monde m’éreinte : Whistler et Seurat. Pourquoi ? Je me pose souvent la question. Probablement pour une qualité de l’intemporel, pour la suspension du mouvement et l’immersion dans la contemplation, dans le continuum d’un monde. L’ambiance qu’ils circonscrivent n’est-elle pas parente de celle des maîtres de la peinture chinoise, ces maîtres qui m’accompagnent depuis l’enfance, depuis que mon regard les a rencontrés dans ces revues d’art soigneusement empilées dans un placard d’une maison d’été.

Sappho vue par Simeon Solomon.

Sappho vue par Simeon Solomon.

Parmi les membres du cercle des Préraphaélites, le peintre juif Simeon Solomon qui participa, en compagnie d’autres Préraphaélites, à l’illustration gravée de la Bible. En 1863, il rencontra Swinburne qui lui confessa son penchant pour le sadomasochism, une bizarrerie dont les Anglais sont volontiers affectés, avec le fetichism. Bref, cette rencontre l’incitât à ne pas tant cacher son homosexualité, dans son art et plus encore dans sa vie, ce qui lui vaudra quelques déboires, à Londres, en 1873, puis à Paris, l’année suivante. Ce fils de la haute bourgeoisie londonienne finira dans la misère. J’ai lu des critiques plutôt condescendantes à son égard. Il a certes produit nombre d’œuvres un peu fades mais le meilleur de sa production le place à côté d’Edward Burne-Jones.

Il y a comme un air de famille (cette chose à la fois si vague et si précise) entre John Singer Sargent, cet Américain éduqué à Paris chez Carolus-Duran, Joaquín Sorolla l’Espagnol et Anders Zorn le Suédois. Joaquín Sorolla est extraordinairement populaire en Espagne. Combien de reproductions de ses œuvres, à commencer par les scènes de bord de mer, ai-je vues chez des Espagnols qui n’avaient jamais visité un musée ou consulté un livre d’art ? Ces reproductions étaient généralement accrochées dans le salon, au-dessus du canapé, ou dans la chambre matrimoniale, au-dessus du lit, des places d’honneur en quelque sorte.

Ce que j’aime chez William Hogarth : outre ses qualités de peintres, il raconte des histoires ; c’est un narrateur. Ses Modern Moral Subjects, ou novels in paint, me font penser à des BD avant la lettre ; pensons à : « A Harlot’s Progress », « The Rake’s Progress » ou « Marriage a-la-Mode ». A ce propos, Henry Fielding disait de William Hogarth qu’il était un « Comic History-Painter ». On peut noter une parenté d’idées entre les romans de Henry Fielding et les séries peintes de William Hogarth. De toutes les images de ses séries, c’est la scène intitulée « After the Marriage » (dans « Marriage a-la-Mode ») qui m’est la plus familière. Je l’ai détaillée et je me suis laissé aller à bien des suppositions.

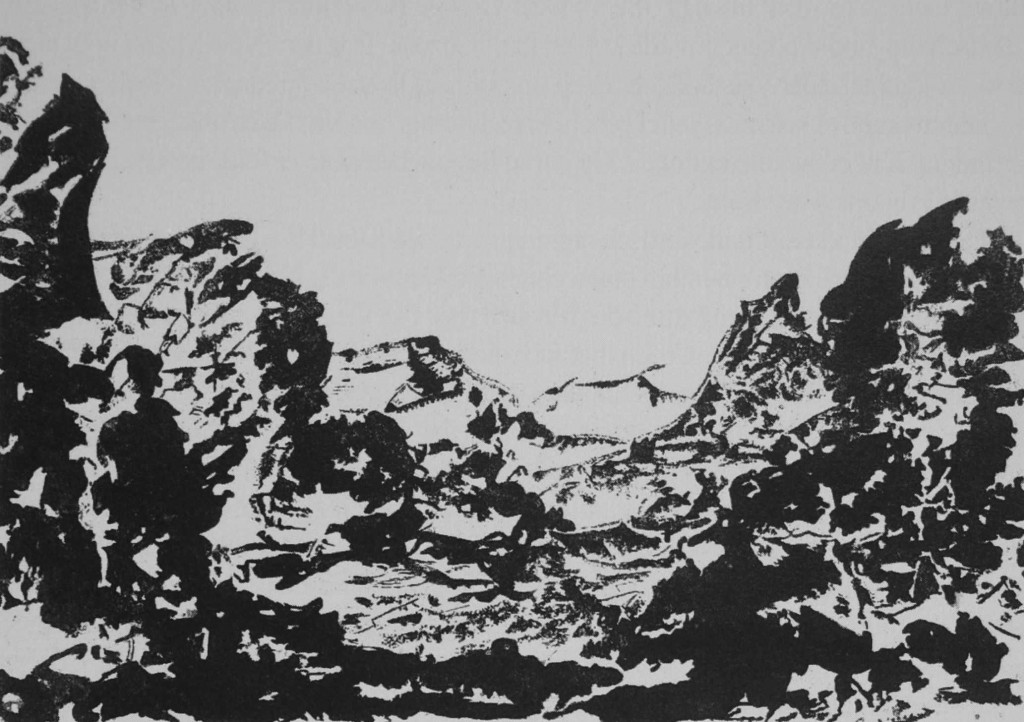

Un paysage de 1785 dans le style ‘‘ink-blot’’ par Alexander Cozens.

Alexander Cozens et ses merveilleux dessins terriblement gestuels, des « gribouillis » d’où naissent des paysages, l’un d’eux avec lointaines montagnes. Dans l’un de ses traités, il reprend l’idée de Léonard de Vinci quant aux vieux murs sur lesquels on peut lire bien des choses, parmi lesquelles : des paysages, des batailles, des nuages, des caricatures, des draperies, etc. Bref, c’est un foisonnement de propositions pour l’artiste. Alexander Cozens a-t-il été inspiré par la peinture chinoise, ainsi qu’on s’est plu à le penser ? Alexander Cozens et ses blots, ses admirables études de nuages. C’est leur attention aux nuages qui me rend les peintres anglais si chers. Et je pense en particulier à Bonington, mort si jeune (1802-1828), Bonington que je préfère même à Turner et Constable.

David Hockney remarque très justement que si Picasso était parmi nous, il s’amuserait comme un fou avec le iPad. David Hockney ! Je ne puis voir une piscine — le bleu d’une piscine — sans penser à lui. Son pop art est estival et amical.

Olivier Ypsilantis