Tableau 12

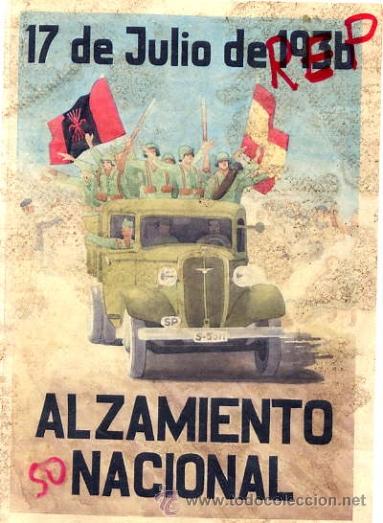

Le Front Populaire en France a peu à voir avec le Frente Popular en Espagne constitué d’une coalition bien plus radicale appuyée sur un P.S.O.E. lui aussi parcouru de tensions radicales et ouvertement bolcheviques. Ce phénomène va pousser une partie de l’armée à entreprendre un golpe, le 17 juillet 1936, ce qui ne va pas tarder à conduire à une curieuse et macabre situation qui peut se résumer de la manière suivante.

Les procès plus que sommaires menés par les tribunaux militaires franquistes dès les premiers jours de ce qui allait devenir une guerre civile suivent un cours particulier, inversé. En effet, ceux qui jugent sont les rebelles, les auteurs d’un golpe, d’un coup d’État qui n’aboutira qu’après plusieurs années de guerre civile. Ils jugent leurs camarades, des militaires restés fidèles à la loi, par discipline plus que par conviction politique, au moins pour nombre d’entre eux. Ces procès conduisent presque toujours au peloton d’exécution. Les accusés sont condamnés pour « auxilio a la rebelión » alors que les rebelles sont bel et bien ceux qui conduisent les procès. On a donc d’un point de vue strictement légal une justice à l’envers – una justicia al revés. Ce paradoxe reste un sujet d’étude pour les historiens.

Mais alors, à qui s’en prendre ? Mauvaise question. Il ne s’agit pas de s’en prendre à l’un ou à l’autre. La Loi et l’Ordre répondent à une demande sociale et, contrairement à ce qui se dit, ce ne sont pas les secteurs dominants de la société qui les imposent, c’est l’inverse. Les Grecs avaient établi cinq siècles avant notre ère que la Loi est le principal bien de la démocratie et que sa formulation et sa stricte application (tout le monde est a priori égal devant la Loi) protègent avant tout les plus fragiles. Les secteurs les plus favorisés de la société peuvent plus aisément s’offrir une sécurité, transférer leurs capitaux ou partir, loin s’il le faut. Les autres ne peuvent que s’en remettre à l’État et à la Loi.

Comment les rebelles, les auteurs du golpe du 17 juillet 1936, apparaissent-ils en quelques semaines auprès de nombreux Espagnols non pas comme des « rebeldes » mais des « salvadores » ? On peut avancer l’hypothèse suivante, une hypothèse raisonnable selon laquelle une part importante des classes moyennes juge que la société espagnole s’est irrémédiablement déshonorée avec le meurtre de José Calvo Sotelo. L’Espagne est alors à la recherche d’un peu d’ordre et d’un gouvernement digne de ce nom, un gouvernement capable de réorganiser la police et l’armée plutôt que de laisser la voie ouverte à des militaires enragés, appuyés par des troupes marocaines aux méthodes de combat particulièrement atroces, des militaires qui profèrent des discours délirants comme Gonzalo Queipo de Llano ou José Millán Astray. Mais quelques semaines après le golpe, la classe moyenne – et pas seulement les Grands d’Espagne, contrairement à ce que nous rabâche une certaine propagande – comprend comme malgré elle que le Gouvernement ne s’inquiète pas vraiment de défendre l’État mais qu’il cherche avant tout à s’arranger avec les syndicats armés, animés de projets franchement révolutionnaires et donc nullement soucieux de l’avenir de la République.

17 juillet 1936

17 juillet 1936

Aussitôt après le golpe, les syndicats se mettent à distribuer des armes à leurs affiliés. La guerre civile est enclenchée – et les communistes n’y sont pour rien. Le gouvernement présidé par José Giral (qui a succédé le 18 juillet 1936 à un Santiago Casares Quiroga dépassé par les événements) ouvre les arsenaux. La peur se répand dans tout le pays, un pays encore essentiellement rural, une remarque importante et pour une raison simple. Les discours incendiaires proférés par les gauches inquiètent plus les habitants des zones rurales que ceux des villes où la menace est perçue comme plus diluée. Ce n’est donc pas un hasard si des habitants des campagnes se réfugient dans les villes et si les Espagnols qui le peuvent sollicitent un passeport pour quitter leur pays.

Gouvernement impuissant, État en faillite, la révolution espagnole de 1936 est socialement l’une des plus profondes du XXe siècle mais politiquement l’une des plus vulnérables. La République est dévorée de l’intérieur. Le Gouvernement de José Giral réduit son autorité à néant en commençant par distribuer des armes à la population, au peuple. La République se retrouve sans État et perd l’initiative politique que tout gouvernement légal a face à un soulèvement. La distribution d’armes destinée à défendre l’État, républicain en l’occurrence, ne fait qu’accélérer sa décomposition. De fait, au cours de l’automne 1936, la peur s’empare de toute l’Espagne, tant dans la zone nationaliste que républicaine, en zone républicaine où des bandes hétérogènes de retaguardia et sous couvert de révolution se livrent dans les villes et dans les campagnes au meurtre, à la destruction, au viol et au vol, et bien à l’arrière car ces bandes se gardent de tout affrontement avec les troupes rebelles, généralement Fuerzas Regulares Indigenas et Legión Española, des troupes d’élite entre les mains desquelles il est préférable de ne pas tomber… L’assaut contre la Cárcel Modelo de Madrid en août 1936 ou les massacres de Paracuellos del Jarama et Torrejón de Ardoz entre novembre et décembre de la même année ne sont que des épisodes dans une orgie de sang qui entraîne toute l’Espagne.

Les deux Espagne ont commis des assassinats par dizaines de milliers au cours de cette guerre civile, soit. Mais l’Espagne des vainqueurs a continué à assassiner par esprit de vengeance, ce que pour ma part je ne pardonnerai jamais à Franco même si nombre de ses ennemis étaient aussi détestables que lui. Certains de ses collaborateurs ont déploré, le plus souvent discrètement, cet esprit de vengeance. Combien de personnes ont-elles été exécutées après la fin de cette guerre civile ? Leur nombre varie considérablement selon la sensibilité politique des uns et des autres ; certains ont a priori tendance à vouloir baisser ce nombre et d’autres à vouloir l’augmenter ; mais dans tous les cas on a affaire à plusieurs dizaines de milliers de victimes. Et la répression franquiste a pris bien d’autres formes ; ainsi les femmes et les enfants des « Rojos » ont-ils eu à souffrir de bien des manières et durant bien des années. Mais on sait que perpétrer el espíritu de guerra est la manière la plus efficace de conforter un pouvoir autocratique. Franco ne voulait pas simplement gagner une guerre mais aussi gagner une guerre civile.

Les exécutions se sont poursuivies bien après cette guerre civile, avec une forte décroissance d’année en année. Cet étirement dans le temps du nombre des exécutions a des explications, et je ne m’arrêterai que sur l’une d’elles. L’institutionnalisation de la répression (qui dans ce cas ne suppose en rien des procès avec un minimum de garanties) entraîne une baisse des exécutions extra-judiciaires, soit des exécutions qui ne s’embarrassent en rien du code pénal en vigueur. Mais, une fois encore, ne confondons pas la bureaucratisation des sentences (qu’il s’agisse de tribunaux populaires ou de tribunaux militaires) et le respect de la loi. Franco a exécuté d’authentiques assassins, il ne s’est pas moins conduit en authentique assassin. Un exemple entre mille : Leopoldo García-Alas García-Argüelles, recteur de l’Université d’Oviedo est condamné à mort par un tribunal militaire « pour être franc-maçon et avoir promu l’enseignement laïc en Espagne ».

Côté Frente Popular, le crime sans État de l’été 1936 (des crimes commis par des groupes syndicaux et politiques en concurrence pour le monopole de la violence) se fait au cours de l’automne 1936 crime d’État : on n’exécute plus n’importe où ; on jette en prison, la prison n’étant qu’une salle d’attente avant l’exécution. Les massacres de Paracuellos del Jarama, j’y reviens, sont solidement documentés, surtout depuis que Jorge Martínez Reverte a trouvé un document clé dans les archives de la C.N.T. à Amsterdam. Ces massacres ont été organisés suite à un accord entre les Juventudes Socialistas Unificadas (J.S.U.) et la fédération locale de la C.N.T. Santiago Carrillo n’a cessé de nier toute implication dans ces massacres et, de fait, aucun document n’est venu prouver le contraire. Nous disposons toutefois des ordres signés par Segundo Serrano Poncela, collaborateur de Santiago Carrillo. Au cours de cette période, les deux hommes se rencontrent quotidiennement. On a suggéré que ce type d’opération porte la marque des Soviétiques. Mais des historiens se demandent si certains massacres commis au cours de la Guerre Civile d’Espagne n’auraient pas inspiré Staline. Dans tous les cas des Espagnols ont massivement assassiné d’autres Espagnols avec l’accord implicite/explicite des autorités : militaires côté nationaliste, politiques, syndicalistes et forces de l’ordre côté républicain.

Manuel Azaña pressent le danger et se met sans tarder à la recherche d’un appui international en commençant par s’efforcer de donner l’image d’un gouvernement modéré. Mais dans les hautes sphères internationales, on sait que l’attitude de Manuel Azaña n’a rien à voir avec celle du Gouvernement et qu’il s’efforce d’éloigner le fantôme de Kerenski, en vain, Kerenski qui avait fait distribuer en août 1917 des armes aux travailleurs de Petrograd, y compris aux Bolcheviques, afin de repousser les forces de Kornilov. De fait, elles seront repoussées mais au prix de la démocratie.

Manuel Azaña est un homme de valeur, tant d’un point de vue humain qu’intellectuel (ses écrits, nombreux, en attestent) mais lui aussi est emporté par des forces massives. Ainsi doit-il accepter l’entrée au Gouvernement en tant que ministre de la Justice de l’anarchiste Juan García Oliver. Certes, ce faisant il cherche à mieux contrôler l’anarchisme et, ainsi, à donner priorité à la conduite de la guerre contre les militaires rebelles conduits par Franco plutôt qu’à la révolution, mais à quel prix ! Ce nouveau ministre de la Justice avait été un pistolero connu pour ses braquages et ses assassinats. Une fois en poste, Juan García Oliver commence par faire « nettoyer » à la mi-août 1936 la prison de Lérida (dix-sept prisonniers sont abattus) puis il poursuit son action à Madrid. Des Républicains parmi lesquels Indalecio Prieto comprennent sans tarder que les quelque cinquante mille exécutions sommaires conduites au nom du Frente Popular ont dilapidé le capital moral dont jouissait la République, un gouvernement légal face à une rébellion militaire.

L’amplitude des assassinats, et des deux côtés, a conduit des historiens à se demander s’il n’y avait pas eu un Holocausto español, soit un plan d’extermination d’une partie de la population. Et je précise qu’il ne s’agit en aucun cas de donner dans la concurrence victimaire. Il y a bien eu de la part de certains groupes diversement affiliés à la République une volonté d’exterminer les membres de l’Église qui a perdu 10 % d’entre eux, tous abattus sommairement. Toutefois, d’un côté comme de l’autre, on ne trouve pas trace d’un plan comparable à la « Solution finale ».

Il n’empêche. Tout un langage de haine et de mépris est solidement documenté ; et pour ceux qui n’ont pas le temps de se plonger dans une très ample bibliographie, je conseille « Palabras con puños : La intransigencia política en la Segunda República española » de Fernando del Rey Reguillo. Ce langage activé des deux côtés a transformé les adjectifs en substantifs. Par exemple, « le fasciste » est celui qui prend ses distances vis-à-vis du Frente Popular. Ainsi, un authentique démocrate et l’un des esprits les plus brillants d’alors, Gregorio Marañón, est-il classé « fascista » ce qui équivaut à une condamnation à mort. Idem pour ceux qui sont qualifiés de « rojos ». Miguel de Unamuno, recteur de l’Université de Salamanca, est privé de son poste par Manuel Azaña. Franco le lui restitue avant de l’en priver. Au cours de la célèbre altercation avec José Millán Astray, le 12 octobre 1936, Carmen Polo, la femme de Franco, sauve probablement Miguel de Unamuno de nationalistes furieux, Miguel de Unamuno qui à sa mort, le 31 décembre 1936, sera couvert d’injures par la presse du Frente Popular. Un large éventail d’Espagnols de partis du centre se retrouvent suspectés tant sur leur droite que sur leur gauche.

Ce triste tableau ne doit pas nous faire oublier des figures lumineuses, tant à droite qu’à gauche, comme l’anarchiste Melchor Rodríguez García, surnommé « el ángel rojo ». Mais d’une manière générale, ces temps de passion politique auront servi à couvrir de multiples crimes qui relèvent bien du droit commun. Et moi-même qui ai une certaine estime pour la personne de José Antonio Primo de Rivera, je dois admettre que nombre de Falangistas n’ont été que des crapules et des assassins. Quant aux anarchistes, certains ont fait honneur à cette désignation qui suppose un effort sur soi-même, une volonté de perfectionnement individuel, tandis que d’autres, probablement beaucoup plus nombreux, n’ont fait que profiter des circonstances pour s’adonner au vol et au viol, au saccage et au meurtre. L’engagement politique a volontiers servi d’écran aux pires sentiments, parmi lesquels l’envie, la jalousie, la rancœur, l’esprit de rapine, etc. Il est vrai que de ce point de vue la Guerre Civile d’Espagne ne constitue en rien une exception.

La Guerre Civile d’Espagne peut être envisagée comme une guerre classique, avec des lignes de front dont on suit l’évolution sur des cartes ; mais cette guerre classique se double d’une guerre civile, ce qui signifie que derrière les lignes de front, dans les zones de retaguardia, la guerre est partout et la peur avec elle. Dans ses mémoires, un communiste désabusé, Enrique Castro Delgado, l’un des organisateurs du Quinto Regimiento de Milicias Populares, rend compte de cette peur qui s’infiltre et suinte, une peur qui rend toute l’Espagne insomniaque, contribuant à augmenter toujours plus la peur. Dans « The Seizure of Political Power in a Century of Revolutions », Feliks Gross insiste sur le rôle de la peur. Les témoignages abondent à ce sujet et j’ai pu en prendre note dans des archives municipales et de particuliers, des journaux tenus par des femmes et des hommes de toutes conditions. Et la peur active la violence, elle est son principal carburant.

Olivier Ypsilantis