Dimanche 15 novembre 2020, dans la soirée.

Pâle soleil d’oubli, lune de la mémoire, / Que draines-tu au fond de tes sourdes contrées ? / Est-ce donc là ce peu que tu donnes à boire / Ces gouttes d’eau, le vin que je te confiais ? Jules Supervielle dans « Oublieuse mémoire ».

Querida Jessie,

Je mets à profit ces heures de couvre-feu pour t’écrire. Nous ne sommes plus dans le confinement mais dans le couvre-feu, c’est l’expression employée ici, à Lisbonne, toque de recolher. Cette expression peut évoquer la guerre et l’Occupation dans certains pays. Je ne sais ce qu’elle évoque pour les Portugais de tout âge, les Portugais qui n’ont pas connu la guerre depuis bien des générations, sur leur territoire tout au moins, la dernière « vraie » guerre au Portugal remontant aux invasions napoléoniennes.

Couvre-feu donc. L’averse strie les vitres de mon bureau. Le vent souffle mais je le remarque à peine car les énormes yuccas sous mes fenêtres et leurs feuilles rigides comme des épées s’en moquent ; je le remarque par les rides qu’il dessine à la surface d’un bassin. Au-dessus des toits, dans la brume, se devine la structure du Ponte 25 de Abril, un pont à haubans.

Jessie Bensimon

Jessie Bensimon

« Y a-t-il une éternité du passé ? » écris-tu. Je ne peux que te répondre par une autre question. Des morts poursuivent leur vie dans des mémoires, mais lorsque plus aucune mémoire ne se souviendra d’eux vivront-ils encore ?

Il y a peu, d’immenses avancées sur l’étude de l’ADN ont ouvert la mémoire à la rêverie, au sens fort du mot. Ainsi, par une simple analyse de sa salive, peut-on (entre autres choses) déterminer son haplogroupe et remonter dans sa généalogie par deux filaments (soit, le père du père du père et ainsi de suite, ADN-Y ; et, la mère de la mère de la mère et ainsi de suite, ADN-mt) qui invitent à des rêveries spatio-temporelles, à l’échelle planétaire et sur des millénaires et des millénaires. Le haplogroupe définit donc un groupe humain ayant un(e) même ancêtre en lignée patrilinéaire ou matrilinéaire. On vogue sur les eaux de la protohistoire. Cette analyse rend également compte du pourcentage de Néandertalien (Homo neanderthalensis) que nous portons éventuellement – tout au moins nous, les Eurasiens. Ce dernier point est particulièrement émouvant pour les raisons suivantes. La disparition des Néandertaliens reste l’un des grands mystères de l’histoire de l’humanité et les hypothèses à ce propos donnent le vertige. On alla même jusqu’à se demander s’il n’avait pas été victime d’un génocide perpétré par l’Homo sapiens. Ce faisant nous reportions nos modernes turpitudes sur des ancêtres, étrangers à toute idéologie politique ou religieuse.

J’insiste sur l’homme de Néandertal en regard de la mémoire car nous le croyions disparu et radicalement, alors qu’il vit plus ou moins, modestement certes, dans les gènes de centaines de millions de femmes et d’hommes qui ne le savaient pas ; et le fait que nous le sachions – que notre conscience ait enregistré cette découverte – confirme sa présence. L’ADN se souvenait et se souvient ; à présent notre conscience se souvient elle aussi et se souviendra.

Ernst Jünger (1895-1998)

Ernst Jünger (1895-1998)

La mémoire. Ernst Jünger se pose quelque part la question suivante (je cite de mémoire), à savoir que s’il y a un après la mort, garderons-nous un souvenir de notre vie antérieure, une trace aussi infime soit-elle ? Ernst Jünger croyait en un après, un après nullement chrétien, mais très marqué par la pensée grecque, Platon en particulier (l’anamnèse platonicienne). Il rapporte la conversation de deux enfants qu’il surprit et qui fut pour lui une révélation, avec cette considération de l’un d’eux qui déclara à l’autre que ce que nous vivons, nous ne faisons que le rêver ; et que quand nous serons morts, nous vivrons la même chose mais en réalité. En fait, ses nombreuses lectures de Platon l’avaient préparé. Toute son œuvre est traversée de pensées – d’impressions – platoniciennes, son immense journal surtout. Je me saisis volontiers de ses considérations (platoniciennes) tout en me demandant si je ne me rassure pas à bon compte.

Je ne sais pourquoi j’en suis venu à t’évoquer Ernst Jünger. Probablement parce qu’à plusieurs moments graves de ma vie, des passages de ses livres me sont revenus comme malgré moi. Il y a peu, à l’annonce de la mort d’un ami proche, une remarque m’a bondi dessus : il a réussi l’examen. Dans ses « Journaux de guerre », il note le 30 octobre 1944 : « L’instant de la mort semble cacher un acte essentiel, et peut-être génial. J’ai toujours remarqué qu’à l’annonce d’une mort nouvelle, une sorte d’émotion et d’étonnement incrédule s’empare de moi, comme si le disparu avait passé un examen difficile et accompli un exploit dont je ne l’aurais jamais cru capable. Sa biographie entière se transmue aussitôt, comme par miracle ».

Réussir l’examen… Lorsqu’il apprend le 11 janvier 1945 la mort de son fils Ernstel, tué le 29 novembre 1944 d’une balle en pleine tête à l’âge de dix-huit ans sur les montagnes de marbre de Carrare, il note : « Pauvre garçon ? Depuis l’enfance, il s’appliquait à suivre son père. Et voici que, du premier coup, il fait mieux que lui, le dépasse infiniment ».

J’en reviens au platonisme d’Ernst Jünger, à cette sensation qu’il a (surtout dans les pires moments, lorsque la guerre fait trembler la terre et obscurcit le ciel) que rien ne s’efface, que tout s’inscrit quelque part pour l’éternité. J’évoque le platonisme car nous nous interrogeons : « Y a-t-il une éternité du passé ? », écris-tu. Avec les schémas platoniciens on répond par l’affirmative, des schémas magnifiquement organisés et hautement esthétiques certes, mais ce ne sont que des schémas. Avec la maturité, je préfère les prophètes d’Israël à toute l’intelligence et toute l’esthétique grecques. Et c’est aussi pourquoi Simone Weil que tu évoques me tape sur les nerfs et sérieusement : elle n’en a que pour les Grecs et elle tombe en pâmoison devant le Christ, ce qui lui fait dire les pires saloperies – il n’y a pas d’autre mot – sur le peuple juif et Israël. Mais laissons pour l’heure « la sainte » de côté.

Congrès de Dieulefit (dans la Drôme, sept. 1938) rassemblant les membres du Groupe Bourbaki. A gauche de la photographie, André Weil et sa sœur Simone.

Congrès de Dieulefit (dans la Drôme, sept. 1938) rassemblant les membres du Groupe Bourbaki. A gauche de la photographie, André Weil et sa sœur Simone.

Concernant André Weil, le frère de Simone, je le connais par ce qu’en dit sa fille, la charmante Sylvie Weil – elle est vraiment charmante et ne se gêne pas pour taquiner la mémoire de sa sainte tante pas vraiment marrante. Je ne connais presque rien de ses travaux car le langage des mathématiques m’est très difficilement accessible.

J’ai découvert André Weil il y a un certain nombre d’années, dans une maison du Béarn où je séjournais à l’occasion, et dans les circonstances suivantes. Un été donc (c’était au début des années 1990), par un jour de grande chaleur, alors que j’étais enfoncé dans un fauteuil-club du salon, un livre à la reliure d’un beau vert bronze attira mon regard, une biographie d’un certain général Bourbaki, un homme « du coin » puisque né à Pau (en 1816) et décédé à Bayonne (en 1987), fils d’un officier grec tué au cours de la guerre d’indépendance grecque. Je passe sur sa carrière et ses faits d’armes. Simplement, c’est par ce nom « Bourbaki » que j’en suis venu à André Weil, par une recherche en ligne qui me conduisit au groupe « Nicolas Bourbaki ». J’ai donc commencé par apprendre par Wikipédia que « Nicolas Bourbaki est un mathématicien imaginaire, sous le nom duquel un groupe de mathématiciens francophones, formé en 1935 à Besse (aujourd’hui Besse-et-Saint-Anastaise) en Auvergne, sous l’impulsion d’André Weil, a commencé à écrire et à éditer des textes mathématiques à la fin des années 1930 », etc. etc.

Je n’ai jamais pu déterminer avec précision pourquoi ce nom a été choisi par un groupe de mathématiciens. Dans un article de Kevin Hartnett, « Inside the Secret Math Society Known Simply as Nicolas Bourbaki », on peut lire : « The group is known as “Nicolas Bourbaki” and is usually referred to as just Bourbaki. The name is a collective pseudonym borrowed from a real-life 19th-century French general who never had anything to do with mathematics. It’s unclear why they chose the name, though it may have originated in a prank played by the founding mathematicians as undergraduates at the École Normale Supérieure (ENS) in Paris. “There was some custom to play pranks on first-years, and one of those pranks was to pretend that some General Bourbaki would arrive and visit the school and maybe give a totally obscure talk about mathematics,” said Antoine Chambert-Loir, a mathematician at the University of Paris who has acted as a spokesperson for the group and is its one publicly identified member ». Il devrait donc s’agir d’une plaisanterie de potache, a prank. Et c’est dans cette même maison, au cours du mois d’août 1998, que j’appris la mort d’André Weil (mort le 6 août), par un article du Figaro que lisait un oncle et qui traînait dans ce salon. Ainsi, dans ma mémoire, le nom André Weil, outre ce qu’en dit sa fille, Sylvie, ne m’évoque pas vraiment des travaux mathématiques (dont le langage m’est si difficilement inaccessible, je le redis) mais un livre relié et aux pages jaunies trouvé dans une maison du Béarn, en été, le salon dans lequel j’ai lu ce livre, avec son parquet de chêne en bâton rompu, son confident en velours rose pâle, ses fauteuils Louis XVI et bien d’autres éléments d’un espace particulier, avec des fenêtres grandes ouvertes sur une fin de journée, sur l’orage qui grondait au loin, l’odeur de l’averse qui vient – toute une ambiance.

L’Hôtel de Chimay, quai Malaquais, Paris, VIème arrondissement.

L’Hôtel de Chimay, quai Malaquais, Paris, VIème arrondissement.

Et cette ambiance d’orage approchant me fait revenir vers d’autres souvenirs d’orages, comme ceux que nous observions de l’hôtel de Chimay, quai Malaquais, devant la Seine et le Louvre. Nous avions les nuages pour modèles. La pointe de diamant permettait une finesse particulière, avec cette absence de barbes, les barbes qui font la richesse de la pointe sèche, son velouté. La pointe de diamant nous évitait les empâtements à l’encrage. Sa finesse était véritablement arachnéenne. Oui, le trait à la pointe de diamant a bien la qualité du fil de toile d’araignée.

Tu évoques le Baroque. J’éprouve probablement en le contemplant une jubilation proche de la tienne. Mais il exige des temps de repos. Ainsi, par exemple, en Espagne, ai-je plaisir après le Monasterio de la Cartuja (Granada) à me reposer dans la rigueur de Juan de Herrera, à l’intérieur de la cathédrale de Valladolid. Idem avec l’Antiquité. L’exubérance du corinthien – ses corbeilles – me lasse parfois et m’aide à mieux apprécier la sévérité du dorique qui, en retour, m’aide à apprécier l’exubérance du corinthien.

Sacristie du Monasterio de la Cartuja (Granada)

Sacristie du Monasterio de la Cartuja (Granada)

Il y a une vitalité du Baroque, en architecture comme en musique. Le concerto de Vivaldi que tu évoques invite à la joie, comme la musique des Vénitiens. Lorsque qu’une tristesse adolescente me prenait, j’écoutais volontiers un Vénitien, Vivaldi mais aussi Andrea Gabrieli et quelques autres que m’avait fait connaître une émission de France Musique. Mais si la musique baroque est préservée de tout vieillissement, il n’en va pas de même pour l’architecture baroque et les sculptures qu’elle intègre. Cet art exige un soin constant, un entretien qui exige d’excellentes finances. Car le Baroque ne porte à la joie que lorsqu’il brille et étincelle. La moindre trace de vieillissement (comme une fissure ou une tache d’humidité, sans oublier l’encrassement voire même un peu de poussière) le précipite dans le contraire de ce à quoi il invite. Il devient même sinistre à moins que l’on s’en remette au « romantisme des ruines ».

Le Baroque et l’Église, ses exubérances, je n’ose dire ses outrances, que nous présente Federico Fellini dans « Roma » avec ce défilé de mode ecclésiastique :

https://www.dailymotion.com/video/xzl72f

Car l’exubérance s’enivre d’elle-même au point de ne plus connaître la limite, entraînant ainsi une réaction, comme un rappel à l’ordre qui à son tour entraînera une réaction et ainsi de suite. On part d’une chasuble de prêtre ou d’une coiffe de religieuse et on finit par un pape qui clignote plus encore que Broadway ou Las Vegas, et par un sacristain plus emplumé qu’une danseuse des Folies-Bergères… Mamma mia !

Je ne me souviens pas de ton eau-forte intitulée « Emportement » et inspirée du fracas des vagues contre la roche. Peut-être ne l’ai-je jamais vue. Je ne me souviens pas de cette série de monotypes inspirée d’« Amers » de Saint-John Perse. Peut-être ne l’ai-je jamais vue. Et je lirai « Amers » que je ne connais pas. Tu étais donc roulée par les vagues tandis que j’étais dans les nuages, les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages !

L’immeuble dont il va être question, rue Ribera, 1894, architecte Jean-Marie Boussard.

L’immeuble dont il va être question, rue Ribera, 1894, architecte Jean-Marie Boussard.

J’ai longé la rue Ribera où habitait Odile, je l’ai longée grâce à Google Earth, un outil que j’apprécie et qui me fait à l’occasion revenir dans des lieux du souvenir. La belle Odile habitait donc rue Ribera, une rue du XVIème arrondissement parisien, entre avenue Mozart et rue Jean de La Fontaine, une rue rectiligne et plutôt étroite.

Le nom « Ribera » me fait bien sûr revenir au Prado mais aussi, et tu t’en souviens probablement, dans ce petit amphithéâtre de l’École des Beaux-Arts où étaient dispensés les cours d’anatomie. Je me souviens tout particulièrement de la manière dont le professeur, Jean-François Debord (à ce propos, je viens de découvrir de belles vidéos mises en ligne) dessinait avec le plat d’une craie rouge les fuseaux neuro-musculaires sur le grand tableau noir. Dans cet amphithéâtre, une reproduction peinte et grandeur nature était accrochée : le martyre de Saint-Barthélemy de José de Ribera, probablement un exercice d’élève qui dénotait un métier que nous avions tous perdu. Mais qu’importe !

Mon problème est le suivant et il est sérieux : j’ai un souvenir extrêmement précis de cette peinture et de cet amphithéâtre, de cours dispensés dans cet amphithéâtre, mais un souvenir bien imprécis de la belle Odile. Je ne me souviens plus des traits de son visage et à peine de sa silhouette. Je me souviens qu’elle était brune et qu’elle avait les cheveux plutôt courts – mais peut-être ne l’étaient-ils pas vraiment. Lorsque j’affirme que ma mémoire est en charpie, je ne force en rien la note, vraiment en rien, et je pourrais à ce sujet reprendre le constat que fait Emmanuel Berl au sujet de sa mémoire dans « Sylvia ». Tout de même ! Se souvenir d’un tableau – une scène de martyre – qui prenait la poussière dans un amphithéâtre et oublier le visage d’une très belle femme bien vivante ! Ma mémoire se moque de moi !

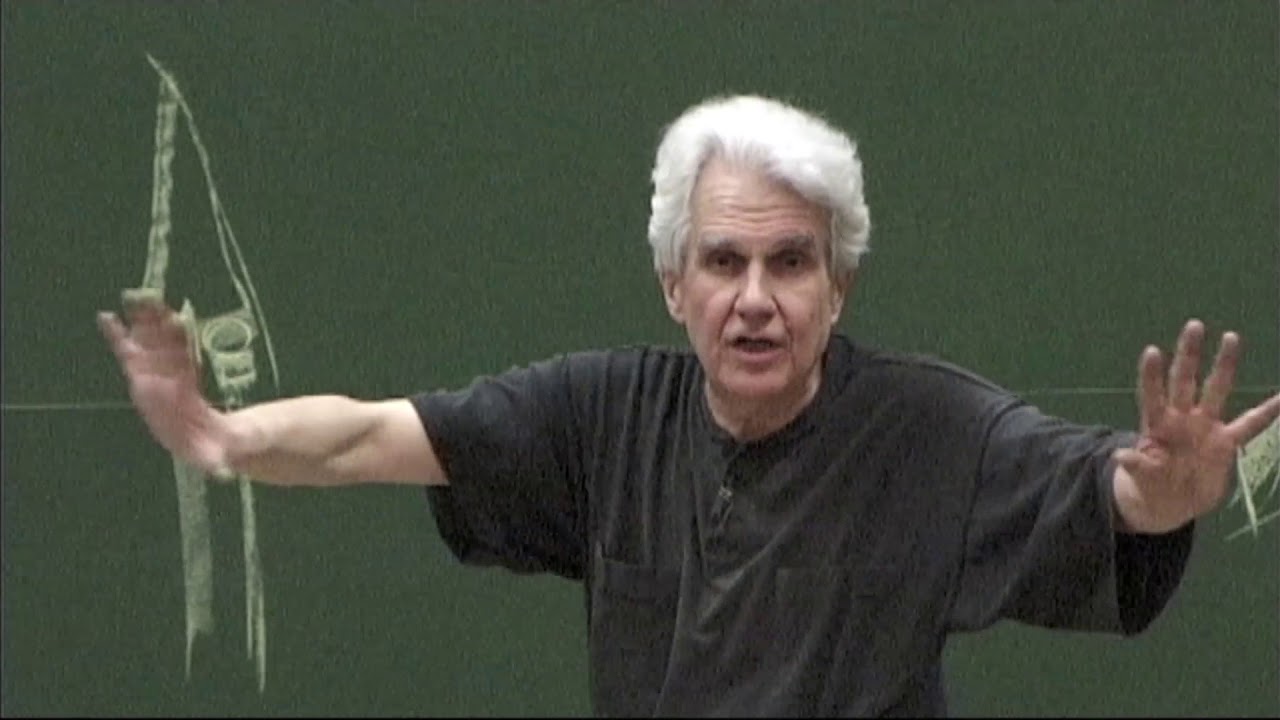

Jean-François Debord, professeur de morphologie à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (E.N.S.B.A.) de 1978 à 2003.

Jean-François Debord, professeur de morphologie à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (E.N.S.B.A.) de 1978 à 2003.

Tes indications m’ont permis de retrouver sans peine son immeuble (voir la photographie ci-dessus), une construction remarquable, probablement la plus remarquable de cette rue, avec ses balcons en renfoncement, ornés de colonnettes ioniques et de caryatides, et ses grands arbres qui ombragent la façade. Internet peut être un magnifique instrument pour préciser et/ou amplifier la mémoire ; il y en a d’autres.

PS. J’ai évoqué Jean-François Debord. Une partie de ses cours a été mise en ligne. J’ai eu plaisir à retrouver cette figure emblématique de l’École des Beaux-Arts et, curieusement, il me semble plus présent sur ces documents qu’il ne le fut – des tours que me joue la mémoire encore. Je te mets donc en lien les quarante-quatre cours de morphologie numérisés de cet homme qui a marqué nos années d’études :

Un vase crétois

Un vase crétois

Le souvenir de ces cours pour le moins captivants me conduit à la remarque suivante. Je n’ai que très rarement eu l’envie d’intégrer un corps humain dans mes travaux, à moins qu’il ne soit réduit à un signe – presqu’un idéogramme – dans un vaste espace, comme dans ces peintures des maîtres chinois. Je préfère les effets atmosphériques, la structures des nuages, les espaces sans présence humaine, cette présence qui trop souvent les contrarie. J’admire les grandes sculptures de la Grèce de l’époque classique, entre le Discobole de Myron et le Diadumène de Polyclète, entre la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo mais lorsque je m’en éloigne je n’y pense plus guère. Je préfère une plante ou un poulpe dessiné à traits rapides sur un vase minoen. De même, dans les musées de Madrid, ai-je vite fait d’oublier ces énormes démonstrations de saint(e)s en extase, de martyr(e)s dans le supplice, de Vierges flottant dans l’azur. J’en admire la technique, je m’efforce d’en suivre le processus, d’en deviner le dessin, mais j’ai hâte de me réfugier chez les Flamands, leurs compositions aux dimensions réduites, intimistes même, avec le vent, les arbres, les vagues, les nuages et, à l’occasion, des silhouettes lointaines, rien que des signes, comme chez les maîtres chinois…

Olivier Ypsilantis

Cher Olivier,

J’ignore où te trouvera cette lettre, Lisbonne, l’Andalousie ou un autre sud…

Ce énième confinement a quelques peu épuisé mes ressources comme pour beaucoup d’entre nous et contrairement au premier qui avait été la source d’un heureux repli méditatif ralentissant l’inexorable mouvement de nos vies urbaines pour en faire une expérience contemplative, celui-ci diminua mes ressorts.

Mais le retour du printemps, le soleil qui l’accompagne et peut-être le jasmin qui de mon balcon envahit la pièce de son parfum, adoucissent-ils l’assèchement de cette période et m’encouragent-ils à répondre à ta très belle lettre de décembre dernier.

Quelle chance as-tu de profiter de l’ouverture des musées et de la convivialité d’une vie sociale. Nous demeurons ici dans la plus grande indigence culturelle et attendons avec scepticisme les annonces des jours à venir.

Ton évocation de Supervielle que je n’ai pas relu depuis bien des années, fait remonter en moi le lointain mais vif souvenir de sa petite fille avec qui j’étais en classe de 3e. Silhouette longiligne ressemblant beaucoup à son grand père, longue chevelure brune, personnalité singulière. Son prénom m’échappe. Elle était très liée à une camarade dont la silhouette était l’exact contraire. Cela formait un de ces couples fusionnel propres à cette période de l’adolescence, opposé et complémentaire. L’une évanescente, l’autre bien terrienne. Elles avaient en commun l’amour de la littérature et l’Amérique du Sud. L’Uruguay pour l’une et la Guyane pour l’autre. La première traversait douloureusement cette temporalité lycéenne comme une étrangère lointaine contrainte au purgatoire, la deuxième s’y était parfaitement adaptée y prenant des responsabilités.

Pour revenir à Simone Weil, elle était très ignorante de son judaïsme et aurait eu un tout autre parcours si sa culture juive lui avait été transmise. Elle était représentative de cette génération dite assimilée qui entre la fin du XIXe et le début de XXe avait perdu contact avec ses racines. Elle porte loin cet égarement.

On moment même où je t’écris cette phrase, je me souviens que la terrienne évoquée plus haut, était grande lectrice de Simone Weil !

Notre mémoire, l’éternité du souvenir, bien sûr une fois disparus, ils seront engloutis avec nous mais ils auront vécus avec nous ou en nous, c’est cela qui m’intéresse. Cette absorption que nous aurons fait d’eux, cet « anthropophagie » de l’amour et du souvenir qu’illustre Proust. Ce n’est pas à la mémoire transmise que je pense mais à ce puit qu’est notre conscience de l’instant présent perpétuellement vécu, la matière de la mémoire.

Là, se situerait une partie de ce que nous nommons « éternité » et de là notre perplexité devant l’avancée du temps. Pour te citer « l’ADN se souvient » et toutes ces recherches sont passionnantes. Elles ouvrent des perspectives inattendues sur ce sujet.

Je crois que plus j’avance en âge plus l’animisme me conviendrait comme équation ontologique.

Tes pointes diamant décrivaient l’espace, l’atmosphère d’un paysage toujours évoqué jamais décrit. Leur conception était très proches de paysage tel qu’il est appréhendé dans la peinture chinoise en effet. L’espace pour sujet, l’infini pour contour…

Mes monotypes puisque tu as la gentillesse de t’y attarder, ont été réalisés dans les année 90, tu n’as pas pu les voir à l’époque. Ils en trainent quelques uns sur le net. Des paysages abstraits, fulgurances blanches sur fond noir.

La belle Odile habitait bien dans cet immeuble, elle avait en effet des cheveux noirs courts et bouclés, de beaux yeux verts. Mais crois-tu vraiment que ta mémoire se moque ? Il me semble naturel de retenir d’avantage l’impression qu’a produit sur toi cette jeune femme, une émotion encore vive 40 ans plus tard que la précision de son visage. C’est ton trouble qui a fixé ce souvenir ne crois-tu pas ?

Par contre l’écorché de Ribera dans l’amphi de morphologie que tu le fréquentais régulièrement et avais tout loisir d’observer, s’est « imprimé » car associé aux éléments du cours de Jean François Debord. C’est une autre partie du cerveau qui était sollicitée.

Ces grandes peintures démonstratives de la contre reforme sont comme nous le savons les expressions d’une volonté politique. Par contre les flamands auxquels tu les compares, représentent l’essence poétique de la peinture et des signes du vivant. Là dessus nous sommes en accord. L’humain lorsqu’il y est figuré fait parti intégrante de l’espace représenté intérieur ou extérieur. Il n’est pas une figure dominante ou un symbole théologique. Il est un élément parmi d’autres de cette description vibrante de la vie dans son quotidien et de l’acceptation sereine de sa matérialité.

Cher Olivier, j’aurai un grand plaisir à te lire sous peu dans des mois.

Ton blog est d’une rare érudition, je le parcours avec une délectation intellectuelle, découvrant à chaque lecture des explorations offertes à ma curiosité.