Well first of all, tell me: Is there some society you know that doesn’t run on greed? You think Russia doesn’t run on greed? You think China doesn’t run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy, it’s only the other fellow who’s greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn’t construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn’t revolutionize the automobile industry that way. In the only cases in which the masses have escaped from the kind of grinding poverty you’re talking about, the only cases in recorded history, are where they have had capitalism and largely free trade. If you want to know where the masses are worse off, worst off, it’s exactly in the kinds of societies that depart from that. So that the record of history is absolutely crystal clear, that there is no alternative way so far discovered of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by the free-enterprise system. Milton Friedman

Autre grave atteinte à la liberté individuelle, cette volonté d’en finir avec les règlements en espèces. Ce « détail » (entre autres « détails ») m’inquiète grandement. Le cash est l’une des marques de notre liberté. Sous prétexte de lutter contre l’évasion fiscale, le grand banditisme et le terrorisme, l’État rêve d’en finir avec le cash, un moyen de contrôler tous les citoyens, de contrôler les transactions en tous genres, de s’interposer partout. On en revient en quelque sorte aux octrois et leurs barrières, si décriés, et qui précipitèrent la Révolution française. L’État rêve donc de se mettre partout, dans toutes les transactions, des plus importantes aux plus modestes. De la taxe Tobin à la disparition de l’argent liquide qui interdira par exemple à l’artisan d’être au moins un peu payé en liquide afin d’alléger le poids de la fiscalité qui pèse sur lui. La taxe Tobin n’était pas une mauvaise idée à l’origine, elle était même une bonne idée, puisque cette taxation des transactions monétaires internationales avait pour but de limiter la volatilité des taux de change. Mais à présent, derrière cette désignation se cache tout simplement une taxe sur les transactions financières. Avec la disparition du cash presque plus rien n’échappera à la gloutonnerie étatique.

Le cash, une marque de liberté.

Le cash, une marque de liberté.

Tracfin n’est pas un personnage du théâtre de foire ou du théâtre de boulevard, c’est un service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics. Il concourt (voir son site officiel), et qu’on se le tienne pour dit, « au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ». J’ai suffisamment étudié l’histoire politique et sociale pour apprendre à me méfier de l’adjectif qualificatif « sain ». Pour le pouvoir n’est « sain » que ce qui ne contrarie pas l’ordre qu’il représente et, mieux encore, ce qui le défend, en fait la promotion, participe à son extension. Point à la ligne. Ce qui se présente comme sain a tôt fait de m’inquiéter, surtout lorsqu’il s’agit d’un appareil d’État, y compris démocratique et, dirais-je même, surtout démocratique.

Alors que j’écris ces lignes me revient le souvenir de cet homme libre, Jean-Marc Reiser (1941-1983). Son humour féroce pouvait paraître outrancier mais à bien y regarder il nous précède. Pour évoquer la féerie fiscale, et elle s’est terriblement amplifiée depuis sa mort, il avait fait des petits dessins accompagnés de légendes. Il est vrai que tout y passait, la féerie fiscale et tant d’autres choses. Il faut relire Jean-Marc Reiser, retrouver cet humour anar, stimulant par ces temps où l’appareil d’État multiplie les leçons de morale afin de mieux navrer le citoyen et lui faire accepter sa servitude.

J’en reviens à mon sujet. Concernant le contrôle du cash, les interdictions se multiplient (je passe sur la liste qui ne tardera pas à être probablement augmentée). A ces interdictions s’ajoute une liste d’obligations qui elle aussi attend d’être augmentée. L’État veut également contrôler les dons afin de ne pas alléger les impôts sur les donations et les successions, déjà très encadrées. Bref, le citoyen avance dans un couloir toujours plus étroit dont un mur est constitué d’obligations et l’autre d’interdictions.

Qu’on se le dise, la disparition du cash comme moyen de paiement menace les libertés fondamentales – et pas des moindres – et elle est particulièrement sournoise. Parmi ses effets néfastes, le contrôle accru de l’État sur toutes nos transactions, avec le lieu et l’heure. Il ne manquera plus que la puce électronique greffée quelque part dans notre corps pour permettre au pouvoir de gérer plus « sainement » sa population.

Bref, une société privée d’accès au cash soumet le citoyen à l’arbitraire du pouvoir, le pouvoir qui en démocratie comme en dictature s’envisage et se proclame implicitement ou explicitement « sain », comme il l’a toujours fait et ne cessera de le faire. Liberté-Égalité-Fiscalité. L’arbitraire du pouvoir et la prédation. Cette absence de cash réjouira les Frères Rap-tout (cf. Les Inconnus) avec ce qui est devenu un classique. Refrain : « Nous sommes URSSAF, CANCRAS et CARBALAS / Qui que tu sois, quoi que tu fasses / Faut qu’tu craches, faut qu’tu payes / Pas possible que t’en réchappes / Nous sommes les frères qui rapent tout » :

https://www.youtube.com/watch?v=fy5ewMwLvMc

Insistons. Une société qui a évacué le cash rend les déposants prisonniers de leur banque et de l’administration qui pourra taxer les dépôts bancaires en cas de crise, une crise trop souvent aggravée par la dette publique. Considérant la fréquence toujours plus grande des crises et l’augmentation constante de la dette publique, l’État finira par se servir directement sur ces dépôts : tel pourcentage au-dessus de telle somme, et il poursuivra dans la même direction, l’endettement, à moins que la hausse des taux d’intérêt ne vienne sonner la fin de la fête. Mais il sera trop tard, l’État sera pris au collet et tout le pays avec lui. Nous sommes devenus les otages de notre État, et certains plus que d’autres par la redistribution autoritaire.

L’impôt est à l’origine des maux économiques. Il réduit l’activité, freine les échanges. Plus il augmente, plus l’économie s’avachit. De fait l’impôt tue l’impôt. Suprême malhonnêteté, mensonge éhonté : l’État vous fait croire que s’il n’y avait pas de fraude, il ne serait pas nécessaire d’augmenter les impôts. La faute en est donc au fraudeur. Or, dans un esprit libertarien, calme, nullement provoquant, simplement animé par une autre logique, on pourrait démontrer que les fraudeurs aident l’économie et, indirectement, participent au bien commun. Cette intuition m’est venue très tôt et je n’ai découvert Bernard de Mandeville que bien après, lorsque, désespéré par les socialismes et leur horizon de mur de dortoir ou de cantine, je suis parti à la recherche d’autres horizons qui se sont entrouverts à la lecture de « Walden ; or, Life in the Woods » de Henry David Thoreau, un livre auquel je suis venu après avoir lu (dans l’ivresse) des écrits de Ralph Waldo Emerson, son ami.

Une précision, puisque j’évoque le(s) socialisme(s) avec un enthousiasme mitigé. Je m’empresse d’ajouter que je ne suis antisocialiste que dans une certaine mesure. Et déjà, comment se déclarer pro ou antisocialiste, le mot « socialiste » étant un extraordinaire fourre-tout qui entre même dans la formation du mot nazi (Nationalsozialismus) ? Il est donc bien difficile de s’y retrouver, à moins d’admettre qu’il existe différents socialismes. Et même ainsi l’affaire reste embrouillée. Émile Durkeim m’a aidé à la dépêtrer dans un livre majeur dont le titre est précisément « Le socialisme », un recueil de quatorze leçons articulées en deux livres : Livre I. « Définition et origines du socialisme » (leçon I à V). Livre II. « Saint-Simon, sa doctrine, l’école saint-simonienne » (fin de la leçon V à XIV). Ce livre m’a donc aidé à dissiper au moins en partie l’épais brouillard dans lequel était placé le mot « socialisme ». Et si vous éprouvez les difficultés que j’ai éprouvées, je vous recommande la lecture de ce livre majeur.

Je ne suis donc pas antisocialiste, simplement je n’aime pas les sociétés de type socialiste, voire socialisantes. Elles m’ennuient, me dépriment. Pourtant, je reconnais la valeur du socialisme, à petite échelle, dans des sociétés qui développent une vie à l’écart du gros de la société. Elles sont nombreuses aux États-Unis ; elles vivent selon leurs règles et en toute liberté. Il y a aussi les multiples ordres religieux, leurs monastères dans lesquels on mène une vie rigoureuse et collective qui respecte pourtant la vie individuelle et, surtout, à laquelle on adhère volontairement – par vocation dit-on. Les kibboutz d’Israël sont nés quant à eux du socialisme marxiste amené par les Ashkénazes. On ne peut que reconnaître leur valeur et de bien des points de vue. Ils ont défendu un idéal mais aussi les frontières d’Israël si menacées par des bandes et des armées arabes. Il est dommage qu’ils aient perdu de leur vigueur et soient progressivement privatisés. J’ai une expérience du kibboutz et de l’abbaye (ordre bénédictin), je reconnais tous les bienfaits qu’ils m’ont apportés. Dans un monde libertarien, il n’y a aucune contradiction à imaginer (et même favoriser) des communautés socialistes voire communistes, des sociétés qui s’autogèrent sans être pour autant séparées et, surtout, rejetées du reste de la société. Je reconnais la valeur des coopératives, du mutualisme, de l’autogestion et bien d’autres types d’organisation sociale, certains revendiqués par la gauche. Ce que je ne supporte pas, c’est l’étatisme, cette chose molle et gluante qui se plaque sur le dos des citoyens, cet appareil (d’État) qui cherche d’abord à se nourrir tout en voulant donner la becquée aux citoyens après leur avoir coupé les ailes.

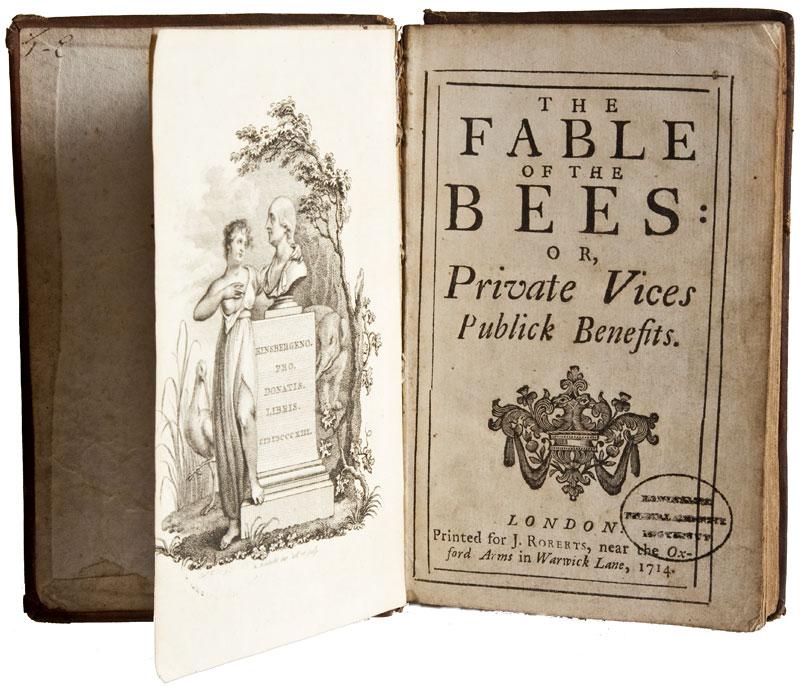

Bernard Mandeville (1670-1733), une édition anglaise de « la Fable des abeilles »

Bernard Mandeville (1670-1733), une édition anglaise de « la Fable des abeilles »

Bernard Mandeville, auteur de « La fables des abeilles » et son sous-titre, « Les vices privés font le bien public » (1705). Une vaste ruche prospère. Les abeilles vivent confortablement mais dans l’immoralité. Certaines d’entre elles, révoltées par cette dernière, demandent à Dieu d’intervenir, ce qu’Il fait ; et les abeilles deviennent irréprochables. Mais, sans tarder, la ruche tombe dans l’apathie et vient la pauvreté. La morale de cette histoire s’impose d’elle-même. Cet écrit va être brûlé dans toute l’Europe et désigné comme l’œuvre du Diable, Man Devil. Mais, plus important, cette fable livre le principe de l’économie de marché qui sera théorisé par Adam Smith – voir the Invisible Hand. L’un et l’autre ont exposé les mécanismes d’autorégulation spontanée de la société sur la base de comportements individuels tendant vers l’intérêt individuel. L’ordre social (la ruche en l’occurrence) s’est construit à partir d’une infinité d’actions individuelles, pas nécessairement morales, et même (très) rarement morales. Il n’est pas le produit d’un plan rationnel et moral. De ce fait, la société ne trouve son équilibre que par l’affirmation de ces actions qui obéissent à des volontés individuelles. La diversité des intérêts en concurrence développe l’industrie et le commerce alors que la vertu (imposée) invite à la somnolence.

N’oublions pas que Bernard Mandeville est d’abord « psychiatre ». Il note que les maladies de l’âme sont engendrées par un contrôle excessif des passions. Donc, suivant sa logique, il invite à le supprimer et à laisser les injonctions vertueuses au placard. Nous sommes au cœur de l’inspiration libérale, soit l’affirmation du désir dont seul le jeu des intérêts peut favoriser l’épanouissement.

Fort de son habituelle mauvaise foi, de son incapacité à se remettre en question et lâcher ce qu’il tient entre ses crocs, l’État veut nous faire accroire que si tout va mal, la faute en est à la fraude fiscale, à l’existence de paradis fiscaux, à la concurrence fiscale (voir par exemple la différence entre le taux d’imposition des sociétés dans les pays de l’Union européenne, à commencer par l’Irlande et ses 12,5 %). Bref, si tous les États du monde prenaient exemple sur la France, si le citoyen courbait l’échine et n’allait pas voir ailleurs, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes… La poursuite de la fraude fiscale a ses limites et on ne peut faire croire indéfiniment au camarade qu’il pourra vivre des rentes des « repentis fiscaux » – expression tout à fait officielle et qui montre bien que le pouvoir civil à des élans religieux. Par ailleurs, la fraude fiscale est souvent proportionnée au degré de voracité d’un État.

La politique économique française est comparable à une embarcation toujours plus surchargée, surchargée par la fiscalité dont la ligne de flottaison se rapproche dangereusement de la surface de l’eau. Citons une fois encore Frédéric Bastiat : « Pourquoi nos finances sont-elles dérangées ? » Réponse : « Parce que, pour les Représentants, il n’y a rien de plus facile que de voter une Dépense, et rien de plus difficile que de voter une Recette », une remarque à laquelle on peut ajouter la remarque suivante du même : « Tout le monde veut vivre aux dépens de l’État, et on oublie que l’État vit aux dépens de tout le monde ». Il est urgent d’engager une baisse radicale de l’impôt et des dépenses (publiques). Il n’y a pas d’autre alternative pour éviter le naufrage. La France dispose de réserves considérables de talents et d’énergies mais étouffées par le poids d’un État bouffi dont il est temps de redessiner l’aire, autrement dit de réduire et radicalement les prérogatives. Et ce serait tout au bénéfice des citoyens mais aussi de l’État lui-même car l’histoire fiscale montre que des baisses substantielles de taux élevés d’imposition entraînent des hausses substantielles de recettes fiscales. Voir le cas de l’Autriche en 1988. Mais le cas le plus probant est la baisse de 77 à 24 % du taux marginal d’imposition initiée par le secrétaire au Trésor Andrew Mellon, dans les années 1920, aux États-Unis, une baisse qui entraîna, en seulement quatre ans, une augmentation des recettes fiscales de 134 % ! Sur sept années, l’assiette fiscale sur les hauts revenus progressa de 512 % et le déficit budgétaire abyssal de 1921 se transforma en un excédent de plus de 43 % !

En 1960, Friedrich Hayek avançait l’idée (je la partage) que « la raison principale pour laquelle l’impôt a progressé aussi vite qu’il l’a fait, est l’illusion que par des moyens de taxation progressive, le fardeau de l’impôt peut être substantiellement déplacé vers les épaules des riches. Sous l’influence de cette illusion, les masses en sont venues à accepter un taux d’imposition beaucoup plus lourd qu’elles ne l’auraient fait sinon. Le seul résultat majeur de cette politique a été la stricte limitation des revenus qui auraient pu être gagnés par les plus heureux, comme gratification de la jalousie des moins aisés ». A méditer.

Olivier Ypsilantis