Il y a peu m’est parvenue une grande enveloppe en papier kraft contenant une vingtaine de pages, des souvenirs dactylographiés et consignés par une parente. J’en rapporte ici certains passages. Les passages en italique et entre parenthèses sont de moi, des développements suscités par des souvenirs de cette parente. Par ailleurs, dans le millier d’articles publiés sur ce blog, des souvenirs grecs et d’autres en rapport avec ses souvenirs traînent ici et là.

Mon grand-père maternel, John Aristide M., que nous surnommions « Papou » (forme affectueuse de « grand-père » en grec), nous racontait l’histoire d’un village fondé par la famille, Miniès ou Minia (Mήvia), en Céphalonie, un village où vivent encore des descendants. Mon premier pèlerinage sur l’un des lieux de mes ancêtres, Céphalonie, reste l’un des plus beaux moments de ma vie. J’ai eu le sentiment de trouver enfin ma Terre Promise.

Papou est né à Volos (Βόλος), le 24 avril 1874. C’est de Volos, l’ancienne Iolkos (Ἰωλκός), que partirent Jason et les Argonautes pour conquérir la Toison d’or. Cette ville a été très abîmée par les tremblements de terre d’où nos difficultés à y retrouver des traces de la famille. Celui de 1955 reste dans la mémoire des anciens.

(J’ai visité Volos en compagnie de mes parents. Ma mère qui avait emporté une photographie de la demeure familiale, une demeure de style néoclassique avec la traditionnelle rangée d’acrotères qui ourle les toitures, la montrait à l’occasion afin d’obtenir les renseignements. Elle comprit vite qu’il lui fallait renoncer. Outre les tremblements de terre, cette ville qui comptait à peine cinq mille habitants lorsqu’elle fut intégrée à la Grèce en 1881 connut une croissance frénétique, notamment avec l’arrivée des réfugiés d’Asie mineure dans les années 1920.)

Contrairement à d’autres régions de Grèce, Céphalonie n’a guère été marquée par l’occupation ottomane qui ne dura qu’une vingtaine d’années. Dès 1500 les Vénitiens appuyés par l’Espagnol Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar, surnommé « El Gran Capitán », s’emparent de l’île ; ils la garderont jusqu’en 1797.

Un extrait d’acte de naissance de Cléopâtre P. (que nous surnommions « Cléo »), fille de la sœur de Papou, Xanthippe, signale qu’elle est née à Pagassae ou Pagases (Παγασαί), commune de Volos située sur le golfe Pélasgique, actuellement golfe de Volos. Nous avons fait des recherches à ce sujet mais n’avons rien trouvé.

La famille M. a émigré de Crète en Céphalonie. De source historique il y eut trois immigrations, en 1363, 1640 et 1669. D’après les renseignements obtenus, la famille aurait débarqué en 1669, à Minia, à l’endroit où se trouvait une chapelle qui s’élevait sur l’emplacement de l’actuel aéroport.

Papou est donc né à Volos. Ses parents ont très probablement quitté Céphalonie avant sa naissance. Il obtint la citoyenneté britannique. Les îles Ioniennes avaient été placées sous protectorat britannique au traité de Paris en 1814. Elles furent rattachées au royaume de Grèce en 1864. Les Britanniques occupaient ces îles, à l’exception de Corfou, depuis 1809-1810.

De nombreux Céphaloniens ont émigré vers d’autres terres. Le terrible séisme d’août 1953 précipita cet exil. La plus forte secousse (12 août) fut de 7.3 sur l’échelle de Richter. Argostoli, la capitale de l’île, a été entièrement reconstruite. Seule la partie nord de l’île a été épargnée. C’est une ville très vivante mais qui a perdu son style vénitien. L’île se situe à la jointure de deux plaques tectoniques, la plaque adriatique et la plaque de la mer Égée. Cent mille habitants quittèrent l’île, vingt-cinq mille restèrent. Le nombre de victimes serait compris entre quatre cent cinquante et six cents. Pour donner une idée de la puissance de ce séisme, il faut savoir que toute l’île de Céphalonie a été soulevée (phénomène de surrection) d’un bloc, et d’environ trente à soixante-dix centimètres, et que sa partie centrale s’est inclinée vers l’ouest. Des glissements de terrain entraînèrent des villages entiers et des fissures engloutirent d’autres villages. Enfin, des tsunamis ravagèrent les côtes.

Céphalonie 1953

Céphalonie 1953

Environ cent mille Céphaloniens partirent, certains pour la Grèce continentale, d’autres pour la Russie, les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Angleterre, très peu pour la France me semble-t-il. Les Céphaloniens ont donné de nombreux marins, et depuis des siècles. Ils ont sillonné tous les océans et toutes les mers du monde.

John-Aristide M. était le fils d’Aristide M. et d’Euphrosine S., originaire de l’île de Skyros dans les Sporades. Il fit ses études en Angleterre puis à Marseille. Il s’est marié en 1906 et n’est plus jamais revenu dans son pays dont il gardera une immense nostalgie. Est-il revenu en Grèce après l’avoir quittée pour l’Angleterre et avant de se marier ? Je ne sais.

Sa sœur Litza s’est mariée à Henri Convert (originaire de Coulanges-sur-Yonne), à Volos, en 1894, alors que cet ingénieur des Ponts-et-Chaussées était occupé à des fouilles en Grèce. Litza n’a jamais eu d’enfant. Elle est morte d’une infection de dent de sagesse à l’âge de quarante-deux ans. Elle repose quelque part dans un cimetière de Bourgogne. Mais ne cherchez pas sa tombe car dans ses dernières volontés elle a refusé toute dalle funéraire et la levée de terre qui marquait le lieu de sa sépulture n’est plus. Plus aucune trace.

(Je tiens d’une parente aujourd’hui décédée qu’elle avait exprimé le souhait d’être inhumée à même la terre, enveloppée dans sa cape d’infirmière. Elle avait été infirmière rattachée à la Légion étrangère au cours de l’engagement français dans le Rif, au Maroc, en 1925-1926.)

Henri Convert est surtout connu pour ses travaux à Delphes et Délos. A Délos, il s’attache à l’organisation du chantier et aux relevés et il fouille la cité quartier par quartier jusqu’au sol vierge. Grâce à lui, « l’exploration de Délos apparaît comme l’une des contributions les plus importantes à la connaissance de l’art, de l’architecture privée, de l’économie et de la vie quotidienne du monde grec à l’époque hellénistique », peut-on lire dans « Dictionnaire de l’archéologie » de Guy Rachet.

A Delphes, il assure le fonctionnement du chantier. Les méthodes mises au point à Olympie y sont appliquées, la fouille étant considérée comme la restitution d’un ensemble dont chaque partie doit être étudiée de façon précise et rigoureuse. Le grand ordonnateur de ce vaste chantier qui ressemble à un champ de bataille est bien Henri Convert. Il gère tous les détails d’exploitation, tient à jour les relevés topographiques et fait presque tout le travail photographique.

Delphes au temps de Henri Convert

Delphes au temps de Henri Convert

Henri Convert a œuvré sur de nombreux autres sites, parmi lesquels celui du sanctuaire d’Apollon Ptoios en Béotie. Il fit partie de la Mission française des Travaux Publics, envoyée à la demande du gouvernement grec, pour construire une ligne de chemin de fer dans le Péloponnèse, une mission supprimée puis rétablie en 1890.

(Dans « Les architectes de l’E.F.A. » (soit l’École Française d’Athènes) de Marie-Christine Hellmann, on peut lire : « Henri Convert fut mis à la disposition du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts pour “assister le directeur de l’École archéologique d’Athènes dans les travaux des fouilles de Delphes”. Il n’est pas exagéré de dire que celles-ci lui doivent pratiquement tout : le tracé et l’organisation du réseau Decauville, le plan cadastral pour l’expropriation de Kastri, le recrutement et la surveillance journalière des ouvriers, la gestion comptable, certains relevés, les prises de vue photographiques et leur développement sur place. La correspondance Convert-Homolle et Tournaire-Homolle est à cet égard très révélatrice : alors que Tournaire s’absente souvent, se montrant bien plus préoccupé de sa carrière parisienne que de sa restauration delphique (…), Convert, toujours sur place, est d’un extraordinaire dévouement et rend sans cesse compte à Homolle, resté à Athènes, de l’avancement des travaux. Ajoutons qu’il fut également actif à Éleusis, où il a relevé des profils et pris des clichés en octobre 1894, à Stratos la même année, à Trézène, où il lève un plan en 1897, et surtout à Délos, de manière intermittente, de 1892 à 1909 : il avait dû regagner la France de 1898 à 1903 et, à son retour en Grèce, il se consacra principalement à cette île, avec autant de ferveur qu’à Delphes. »)

L’autre sœur de Papou, Xanthippe, mère de Cléopâtre, l’un des prénoms portés par ma mère, a épousé Ioannis P., un diplomate, ce qui explique ses nombreux domiciles, notamment l’Égypte et le Maroc. Xanthippe a habité quelque temps au 13 boulevard du Montparnasse, mais je ne sais quand.

(Je tiens d’une parente que Ioannis P. avait été ambassadeur de Grèce en Égypte, mais je n’ai trouvé aucun document dans les papiers de famille ou en ligne qui me permette de confirmer cette information.)

L’un des frères de Papou était avocat à Athènes. Il défendait la cause des gens peu fortunés. Maman me disait qu’on l’appelait « l’avocat des pauvres ».

(Une parente m’a rapporté que lors des funérailles de cet avocat une foule suivait son cercueil. J’ai dans ma bibliothèque quelques livres qui ont appartenu à ce parent, tous reliés en cuir rouge et marqués en lettres d’or de ses initiales, S.A.M. soit, Spyros Aristide M. Parmi ces livres, « Port-Royal » en sept volumes par Sainte-Beuve).

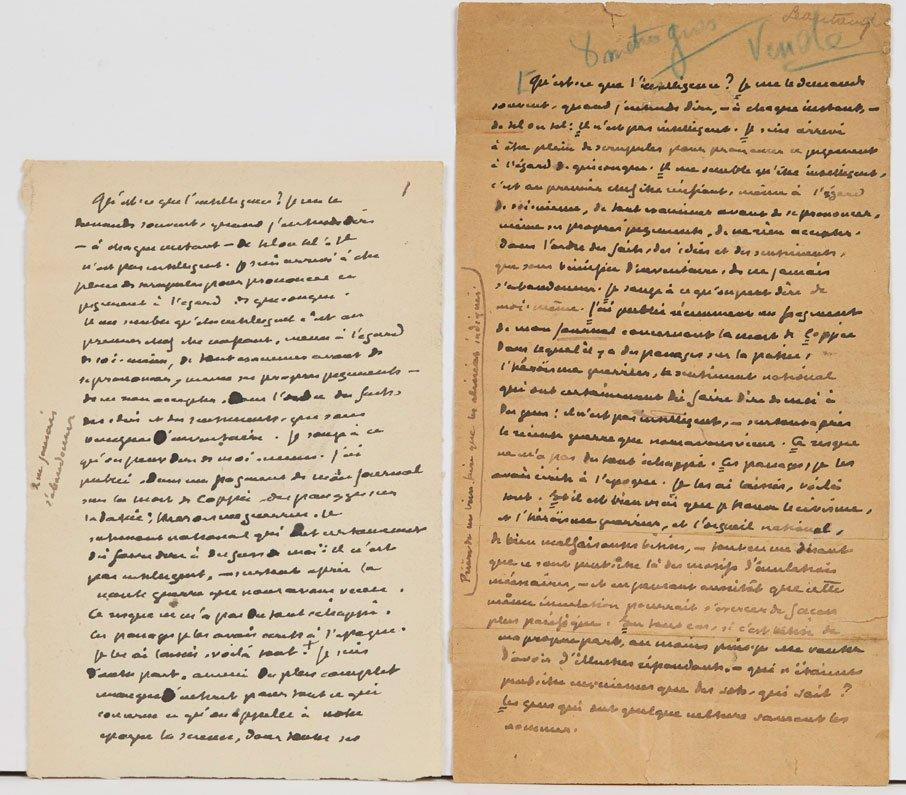

J’ai dans mes archives des lettres de Costas M. (celui qu’on surnommait « le Jouvet athénien ») à Papou, mais elles sont manuscrites et très difficiles à déchiffrer. Mais quel est donc leur lien de parenté ? Un neveu ?

J’ai connu Xanthippe dans ma petite enfance et, plus tard, sa fille Cléopâtre dont j’ai un souvenir plus précis. Elle était infirmière à Casablanca. Elle est décédée d’un cancer du sein. Tante Litza est morte avant ma naissance. Mais tous ceux et toutes celles qui l’ont connue l’aimaient, à commencer par maman et sa sœur.

Après son mariage, Papou s’est installé à Rotterdam. Il y dirigeait une firme de tabac avec un associé grec, Monsieur Panas, un nom connu en Céphalonie avec, notamment, Photinos Panas, né dans cette île en 1832. Étudiant en médecine à Paris, il deviendra professeur d’ophtalmologie et sera élu membre de l’Académie de Médecine dont il sera nommé président. Maman est née le 7 février 1907 à Rotterdam ; sa sœur Suzanne (surnommée « Tata Zette ») en 1910 (je n’ai pas la date exacte) dans cette même ville. Maman est venue en France avec ses parents à l’âge de cinq ans. Elle avait quelques souvenirs de son enfance à Rotterdam, en particulier du jardin zoologique où un singe lui avait dérobé l’un de ses gants alors qu’elle passait une main entre les barreaux de la cage. Cette anecdote m’amusait beaucoup quand j’étais enfant.

Le frère de maman, Pierre, auquel je reviendrai, est né en France. Il a eu un fils d’un premier mariage. Il l’a prénommé Jacques en souvenir d’un parent mort jeune, suite à une chute de cheval qui provoqua une hémoptysie puis une tuberculose. Papou aurait préféré le prénom Marcos en souvenir de ce parent, Marcos Musurus (1470-1517), humaniste et helléniste, originaire lui aussi de Crète, de Réthymnon.

Marcos Musurus, l’ami d’Érasme.

Marcos Musurus, l’ami d’Érasme.

Papou se trouva en grande difficulté financière et avec lui toute sa famille. Du jour au lendemain sa vie si confortable se fit difficile. Plus question d’avoir des domestiques. Oubliée la grande demeure et son jardin plein de roses. Tante Suzanne dût se débrouiller, ce qu’elle fera en acceptant tout travail qui se présentait (cours particuliers, travaux de secrétariat, enseignement dans un cours privé, etc.). Elle finira grâce à sa formation de sténodactylo, de sténotypiste et à son acharnement par se faire une réputation. Ce métier lui aura permis de travailler pour des personnalités, parmi lesquelles Raymond Aron (elle avait une grande amitié pour lui et sa famille), Paul Léautaud, Gaston Bachelard, Jean Wahl, le professeur Robert Debré. Très cultivée, passionnée de littérature, elle avait pratiqué dans sa jeunesse le piano et le violoncelle. Son petit frère, lui aussi précipité dans la vie, dût se débrouiller. Il n’avait que seize ans lorsqu’il s’engagea comme mousse. Il réussit tout en naviguant à passer ses deux baccalauréats (lettres et mathématiques). Il avait la passion de la mer depuis son plus jeune âge. Il terminera comme commandant, le plus vieux commandant de France. Il ne pouvait se résoudre à quitter les mers et les océans qu’il avait parcourus. Une fois à la retraite, il prépara et passa une licence de chinois.

(J’étais enfant et je me souviens que dans son petit appartement du boulevard Berthier, Tante Suzanne avait partout sur son bureau des discours pris en sténotypie mais aussi des manuscrits (je me souviens en particulier de ceux de Raymond Aron) qu’il lui fallait dactylographier. Raymond Aron dans une note de remerciement mettra en valeur le travail considérable effectué par cette grand-tante à partir d’une écriture que (presque) personne en dehors d’elle ne pouvait décrypter.)

Mes grands-parents tombés dans la gêne vendirent tous leurs biens, des meubles aux bijoux. Ils s’installèrent dans un petit appartement, 4 rue Le Châtelier, dans le XVIIe arrondissement à Paris, au cinquième sans ascenseur. Je ne les ai jamais entendus se plaindre, jamais ; et dans cet appartement sans confort, ils avaient su créer une atmosphère chaleureuse. Ils m’accueillaient toujours avec plaisir.

Raymond Aron (1905-1983)

Raymond Aron (1905-1983)

Papou a enchanté mon enfance parisienne avec ses souvenirs de Grèce, des souvenirs où je décelais une émotion qu’il s’efforçait de contenir et une immense nostalgie. Il m’évoquait la maison de son enfance, à Volos, avec la mer Méditerranée au bout d’un grand jardin qui abondait en fruits gorgés de soleil. Il me décrivait le printemps grec, ses fleurs sauvages qui partout embaumaient. Il me parlait de Volos mais aussi de Larissa, en Thessalie, à une cinquantaine de kilomètres de Volos.

Papou me parlait de ses frères avec lesquels il formait une joyeuse bande. Un jour, ils s’amusèrent à peindre un âne en rouge ; mais, surtout, ils avaient plaisir à se glisser sous le lit d’une vieille tante et à secouer son lit afin de simuler un tremblement de terre. La pauvre femme était terrorisée – les tremblements de terre étaient fréquents dans la région.

(Je n’ai pas connu Papou, mort avant ma naissance, mais j’ai très bien connu sa fille, Suzanne, Tata Zette pour les intimes. Ces feuilles de souvenirs la font revenir et je m’étonne de la somme de précisions que m’apporte ma mémoire, dans un parfait désordre il est vrai.

Je n’ai pas connu l’appartement au cinquième de la rue Le Châtelier mais j’ai très bien connu celui du boulevard Berthier, à quelques pas, où Tata Zette vivra jusqu’à la fin de ses jours. Je me rendais avec plaisir dans ce deux pièces chaleureux où quelques beaux meubles et objets témoignaient d’un passé révolu et d’une faillite. Je la revois donc dans le salon, sous le regard d’une belle Grecque en hoqueton peinte par Joseph-Désiré Court et au sourire d’une entêtante douceur.

Tata Zette fumait des blondes (je ne me souviens plus de la marque, n’étant pas fumeur et n’ayant jamais prêté attention à ce genre de détail) dont j’aimais le parfum. Elle n’en fumait qu’en prenant un café qu’elle accompagnait volontiers d’un petit verre de muscat de Samos. Elle me racontait ses souvenirs, des souvenirs que je transcrivais après chaque visite, souvenirs essentiellement relatifs à la famille et aux grands avec lesquels elle avait travaillé, à commencer par Raymond Aron mais aussi Paul Léautaud dont elle me rapportait les frasques avec Marie Dormoy (je passe sur les détails), sa « bonne amie », mais aussi l’air malicieux avec lequel il titillait l’anus de ses chats avec sa plume d’oie (Paul Léautaud écrira jusqu’à sa mort avec une plume d’oie) tout en observant la timide secrétaire venue rassembler ses manuscrits à dactylographier. « Il me regardait à la dérobée avec un petit air lubrique » me disait-elle amusée tout en imitant le bonhomme. J’ai eu entre les mains des manuscrits de cet écrivain, ce qui m’a permis de prendre la mesure du travail accompli par cette parente.

Des manuscrits de Paul Léautaud

Des manuscrits de Paul Léautaud

Je la revois prendre son café tout en fumant, les yeux mi-clos. Elle portait à l’annulaire une chevalière aux armes de Byzance, la famille ayant placé parmi ses ancêtres la dynastie impériale des Comnènes. Je ne sais qu’en penser ; il y a bien quelques indices, mais, surtout, les Grecs trimbalent avec eux d’innombrables légendes, qu’ils soient fils de bergers ou de Phanariotes. Patrick Leigh Fermor l’a fort bien noté dans « Mani », compte-rendu d’un voyage dans Le Magne (Μάνη), en 1958, en compagnie de sa femme, Joan. On ne peut leur en vouloir. Mon boulanger à Athènes s’appelait Agamemnon et l’une de ses filles Clytemnestre. Comment ne seraient-il pas empêtrés avec pareil héritage ? A ce propos, il y aurait une étude comparative d’une extraordinaire richesse à écrire sur la mémoire grecque et la mémoire juive – elles se ressemblent tant, sur certains points au moins.

Un certain Monsieur Bloch, très fortuné, avait été amoureux de Tata Zette dans sa jeunesse et il la courtisa longuement, ce qu’elle me rappelait volontiers en concluant : « Tu sais mon petit Olivier, je n’avais qu’un mot à dire et je n’aurais pas connu la gêne ». Je n’osais lui demander la raison de ce refus car je savais qu’elle était lesbienne. A ce propos, il me revient qu’elle me proposait parfois un délicieux ouzo de Méthylène, le meilleur dit-on ; Méthylène, la ville principale de Lesbos ; et je me souviens de lui avoir offert « Idylle saphique » de Liane de Pougy. « Les chansons de Bilitis » de Pierre Louÿs figuraient bien sûr dans sa bibliothèque.

Je me souviens du petit appartement du boulevard Berthier, de son ambiance chaleureuse, de ce parfum de tabac blond, de la belle Grecque de Joseph-Désiré Court – une parente ? – et de son sourire véritablement soyeux. Je revois Tata Zette dans ce coin de salon où elle avait l’habitude de s’asseoir, devant une étagère placée en coin et sur laquelle étaient disposées deux petites têtes grecques en marbre du Ve siècle – trouvées par Henri Convert ? –, une photographie de la maison familiale de Volos qui disait l’heure chaude avec ses volets entrebâillés et ses ombres si marquées, une autre de la maison de Bourgogne et son jardin avec ses portiques chargés de roses qui rythmaient les allées. Je me souviens du petit verre de muscat de Samos et du petit verre d’ouzo de Méthylène. J’entends sa voix me réciter des poèmes qu’elle aimait, en particulier ceux d’Albert Samain. Je me souviens qu’elle aimait tout particulièrement « Le Chariot d’or ». Je me souviens qu’elle écrivait beaucoup mais ne fut que très peu publiée. Je me souviens de ses poèmes et nouvelles qui célébraient la beauté des femmes. A leur lecture j’éprouvais un léger entêtement, nullement désagréable, comparable à celui qui me prend dans les petites églises grecques lorsque les vapeurs de l’encens troublent la netteté des icônes.)

Olivier Ypsilantis

Bonjour Olivier,

Je voulais juste vous faire savoir que je travaille actuellement sur une publication concernant les activités des membres de l’EFA. Je pense avoir trouvé une photo de Litza (elle est simplement décrite comme Mme Convert dans nos archives) et j’aimerais vous l’envoyer et peut-être obtenir plus d’informations de votre part sur elle afin que nous puissions écrire une courte biographie dans le cadre du livre.

Cher Monsieur,

J’ai souvent entendu parler de celle que nous appelions « Tante Litza », notamment par un oncle et une grand-tante. Malheureusement, au cours d’une succession, les archives (pour ne parler que d’elles) concernant cette partie de ma famille ont été captée par certains de ses membres avec lesquels j’ai perdu contact. Je ne puis donc guère vous aider, ce que j’aurais aimé faire.

PS. Je serai très heureux de recevoir une photographie montrant cette parente. D’avance, je vous remercie.