Le soleil donne contre les façades de la grotte. Une fois encore, je détaille les travaux de l’érosion que cette lumière oblique révèle magnifiquement. Je suis du regard, lentement, ces crêtes et ces aiguilles d’argile. Je me dis que ma patrie pourrait être ici. Je reprends la lecture de Gerald Brenan. Ce qu’il dit de la cathédrale de Málaga me retient : « From the Plaza de Riego we went to the cathedral. It is a huge, monumental structure – one of the first churches to be put up in Spain in the Renaissance style – and though it does not give the sense of unity and inevitability required of great architecture, it is undoubtedly impressive. It made me feel once more how much I prefer the rounded arch to the ogival. » Et il poursuit très finement, avec cette pointe d’humour propre aux Britanniques, une discrète forme de distanciation : « Here, as in only the very largest Catholic cathedrals – St Peter’s or Seville – one gets the feeling of being in a sort of factory or market in which the whole life and business of a religion is carried on. » Je ne partage pas l’avis de Gerald Brenan sur le manque d’unité de l’ensemble, au moins à l’intérieur. Par contre, j’ai d’emblée compris que le bonheur donné par cet immense intérieur procédait pour l’essentiel de l’exclusivité accordée à l’arc en plein-cintre (rounded arch) au détriment de l’arc brisé (ogival arch). L’unité (Renaissance) de cet ensemble est remarquable ; tant d’édifices religieux romans souffrent d’ajouts gothiques, tant d’édifices religieux gothiques souffrent d’ajouts Renaissance et ainsi de suite…

Gerald Brenan (1894-1987)

Gerald Brenan (1894-1987)

Repris la lecture de « Footprints in Spain. British Lives in a Foreign Land ». Simon Courtauld note ce que tout historien sait, à savoir que la coopération anglo-espagnole au cours de la Guerre d’Indépendance n’a engendré aucune sympathie entre les deux alliés. Ainsi, à Badajoz, le sacrifice des Britanniques n’est pas vraiment honoré. Il est vrai que la réputation des troupes de Wellington n’était guère meilleure auprès des Espagnols que celle des troupes de Napoléon, les unes et les autres se livrant pareillement à la destruction, au viol et au pillage. Wellington lui-même n’était guère apprécié en Espagne ; par exemple, il n’avait su empêcher la mise à sac de Badajoz et ne faisait guère preuve de diplomatie envers ses alliés espagnols qu’il jugeait dénués de toute qualité militaire tout en reconnaissant l’efficacité de la guérilla. Wellington tentait de s’expliquer les médiocres relations entre les armées britanniques et espagnoles (exclusivement) par le fait que : « jealousy of the interference of foreigners in their internal concerns is the characteristic of all Spaniards ». Cette remarque n’est pas dénuée de pertinence mais elle tourne par ailleurs le dos à certaines questions.

La très riche littérature intimiste britannique dont la littérature de voyage. Quatre titres au hasard :

« The January Man » sous-titré « A Year of Walking Britain » : le marcheur, Christopher Somerville (né en 1949). Christopher Somerville nous explique le titre, en préambule : « I loved “The January Man” the very first time I heard it sung. It was around 1980, in the poky upstairs room of the Old Crown pub in Digbeth, in Birmingham city centre. Martin Carthy was the singer. I can see him now, his spare frame quivering, eyes closed, as he sang unaccompanied, slowly with tremendous feeling. » Le très bel Author’s Note qui ouvre ce livre, un hommage au père, à une génération silencieuse et stoïque. On peut notamment y lire : « They offered a model of what it meant to be a man that set the bar unattainably high. » Les paroles de ladite chanson sont de Dave Goulder, une chanson de la deuxième moitié des années 1960.

« A Parrot in the Pepper Tree » et « Driving Over Lemons », soit la vie de Chis Stewart (le batteur ayant participé au premier album de Genesis) dans une ferme des Alpujarras (Sierra Nevada), des livres devenus des best-sellers qui décrivent sa vie et celle de sa famille – sa femme Ana et leur fille Chloé, sans oublier la ménagerie dont un « misanthropic parrot ».

Un livre au titre amusant : « Two Middle-Aged Ladies in Andalucia » de Penelope Chetwode. Je finis par comprendre que l’une de ces Ladies est la jument de douze ans, « La Marquesa », que monte Penelope Chetwode et qui ouvre son livre sur ces mots, des mots teintés de cette autodérision qui donne à la littérature anglaise un beau dynamisme et une saveur particulière : « It was the horse that brought me to Spain. For years enthusiastic friends had tried in vain to make me go there. I pointed out that two countries, Italy and India, were enough for ten lifetimes. How, in middle age, could I be expected to mug up the history, language and architecture of a country about which I knew next to nothing? I had not even read a line of Don Quixote? I knew Italian fairly well and if I now tried to learn spanish I should inevitably confuse the two and end by speaking neither. I dug in my toes and obstinately refused to be lured to the peninsula by ardent hispanophiles. » On se voit pris par la main, entraîné ; impossible d’arrêter une lecture qui se fait d’une traite ou presque. Penelope Chetwode est née en 1910, fille du Field Marshall Philip Chetwode, commandant des British Forces in India (de 1930 à 1933), l’Inde que parcourra sa fille, à commencer par le Nord et en tous sens. Ses deux passions, le cheval et l’Inde. De retour en Angleterre, elle se marie en 1933 et voyage en Andalousie durant l’été 1962, un voyage au cours duquel elle tient un dairy qui donnera son premier livre, « Two Middle-Aged Ladies in Andalucia ». L’année suivante, elle repart en Inde avec des amis, à bord d’un Combi Volkswagen. Elle y reviendra chaque année et jusqu’à sa mort, en 1986, survenue alors qu’à l’âge de soixante-quinze ans elle guidait un groupe dans les montagnes de l’Himachal Pradesh. Afin de payer ses voyages, elle s’était faite guide pour le Western Himalayan Holidays, une compagnie de trekking basée dans le Himachal Pradesh, avec des circuits de deux semaines dans les montagnes, ce qui lui donnait de quoi vivre en Inde pour trois à quatre mois et de voyager dans tous ses États, y compris au Sud, Karnataka et Tamil Nadu. En 1972, elle publiera « Kulu: the End of the Habitable World ».

Penelope Chetwode (1910-1986)

J’en reviens à la Guerre d’Indépendance. Si Britanniques et Français ont été pareillement coupables de toutes sortes de violences, les Français se sont plus particulièrement acharnés à vandaliser les édifices religieux et à voler les œuvres d’art appartenant à l’Église. Ainsi, à Toledo, les troupes françaises ont ravagé et incendié le monastère franciscain San Juan de los Reyes. Richard Ford dit de cette construction qu’elle est « one of the finest specimens of Gothic art in the world, all but demolished by the invaders, who entirely gutted and burnt the quarters of the monks. The splendid chapel escaped somewhat better, having been used as a stable for horses ». Théophile Gautier qui visitera les lieux cinq ans après les faits lamentera le comportement de ses compatriotes et posera la question : comment les vieilles pierres peuvent-elles constituer un obstacle aux idées nouvelles ?

Le poète sud-africain Roy Campbell arrive en Espagne avec sa famille en 1933. Il est témoin de l’assassinat de religieux au début de la Guerre Civile. Sa femme, Mary, et lui se sont secrètement convertis au catholicisme devant Isidro Gomá y Tomá, primat d’Espagne et archevêque de Toledo. Le couple noue d’excellentes relations avec les Carmes du proche monastère qui dès les premiers jours de cette guerre sont fusillés. Mais avant d’être exécutés, ils signalent au couple un coffre contenant leurs archives dans lesquelles les papiers personnels de San Juan de la Cruz. Après la guerre, Roy Campbell publie une traduction versifiée des lettres de San Juan de la Cruz qui est grandement appréciée tant en Angleterre qu’en Espagne. Mary et Roy parviennent à quitter Toledo via Madrid pour Valencia d’où ils embarquent pour Marseille puis pour l’Angleterre. L’année suivante, ils sont de retour en Espagne avec une carte de presse nationaliste. On ne sait avec précision ce que fit Roy au cours des deux dernières années de la Guerre Civile. Dans son long poème « Flowering Rifle » il formule son anticommunisme, un poème précédé d’une note d’introduction (écrite en 1939) dans laquelle il laisse entendre qu’il était sur le front.

Contrairement à la plupart des écrivains d’alors Roy Campbell est un ardent supporter de Franco. Il envisage cette guerre comme un combat entre God and the Devil. Mary et Roy rencontrent Laurie Lee à Toledo, début d’une longue amitié en dépit de leurs divergences – Laurie Lee l’athéiste allait s’engager dans les Brigades Internationales. Laurie Lee rédigera l’avant-propos à l’autobiographie de Roy Campbell qu’il voyait comme un homme « whose poetry was part of a physical engagement with life. »

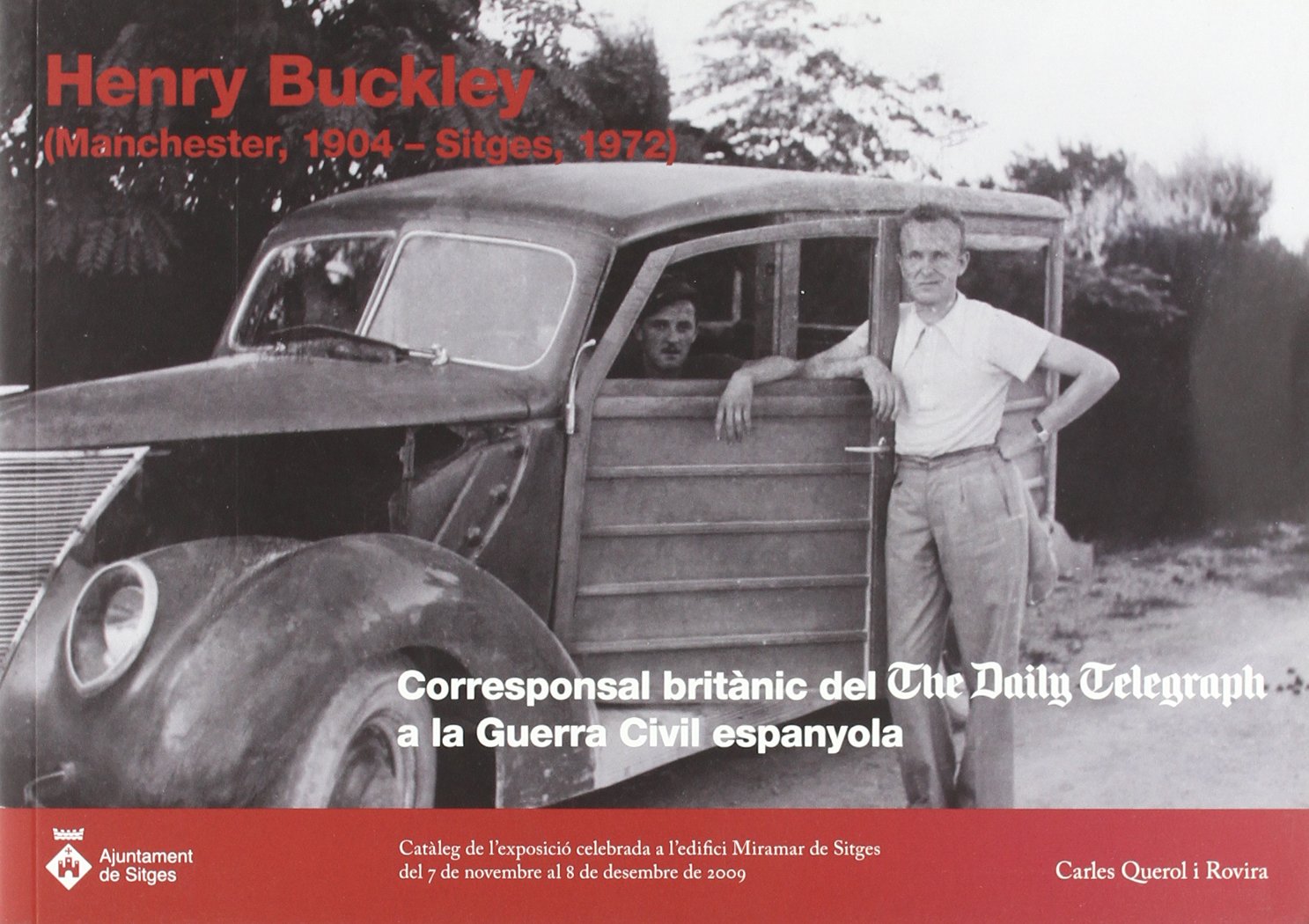

29 décembre. Parmi les Britanniques hispanophiles, Henry Buckley dont je conseille « The Life and Death of the Spanish Republic ». Henry Buckley a été correspondant pour The Daily Telegraph au cours de la Guerre Civile d’Espagne. Arrivé en Espagne en 1929, il quitte le pays en 1939, avec les forces républicaines fuyant l’avance des Nationalistes par les Pyrénées. Il retournera en Espagne en 1949 et y vivra jusqu’à sa mort, en 1972.

La belle introduction de Paul Preston à ce livre, une introduction intitulée « The Human Observer: Henry Buckley ». Ainsi que le rappelle Paul Preston, Hugh Thomas dans sa monumentale histoire de la Guerre Civile d’Espagne a remercié Henry Buckley de l’avoir autorisé « to pick his brain remorselessly ». William Forrest (qui au cours de cette guerre travailla pour le Daily Express puis le News Chronicle) fait l’éloge de Henry Buckley pour l’amplitude de sa vision et son souci de vérité. Ses chroniques sont moins connues que celles de Jay Allen (le massacre de Badajoz) ou de George Steer (le bombardement de Guernica), il n’empêche que le présent livre, « The Life and Death of the Spanish Republic », reste l’un des plus imposants travaux sur cette question, un travail qui n’a pas pris une ride. Ce livre d’environ quatre cents pages (j’ai devant moi l’édition I.B. Tauris & Co Ltd) considère toute la vie de la IIe République, de sa naissance (14 avril 1931) à sa mort (fin mars 1939). Comme la plupart des historiens britanniques, Henry Buckley n’omet jamais l’observation quotidienne et le détail. Né en 1904 dans les Midlands, fervent catholique, il soutient la lutte des ouvriers et des paysans dans les années 1930. Et j’ai découvert non sans plaisir qu’il était un admirateur du général Miguel Primo de Rivera, un homme qui reste trop ignoré et que Henry Buckley surnomme « a national Father Christmas ». Rappelons que l’entrée en politique de son fils n’eut pas d’autre raison que celle de défendre la mémoire d’un père ignoré lorsqu’il n’était pas raillé. Miguel et José Antonio méritent d’être placés aux côtés de ceux qui « de gauche » comme « de droite » ont espéré le meilleur pour leur pays, en dehors de toute ambition personnelle, qu’ils aient été des militaires (comme Miguel Primo de Rivera), des responsables politiques, des intellectuels, des femmes ou des hommes du peuple, des phalangistes ou des anarchistes et j’en passe… J’exclus de ce panthéon l’infâme Franco, chef d’une bande factieuse, et les communistes, hormis ceux qui ont reconnu leur erreur.

Henry Buckley appréciait José Antonio Primo de Rivera, l’homme, tout en gardant ses distances envers le parti dont il avait été le fondateur, la Falange. Ce n’est pas sans plaisir que j’ai découvert que cet historien et moi avions sur cette question exactement la même position ; je me suis senti d’un coup moins seul. C’est par le recentrage sur l’individu et ses valeurs intimes, loin des clameurs et des slogans – recentrage qui en politique a ses limites, j’en conviens –, que je m’oppose au désespoir, à la tentation nihiliste, une tentation qui se tient toujours en embuscade, une tentation que peu d’intellectuels ont aussi bien compris qu’Ernst Jünger. Quand Henry Buckley arrive en Espagne, en 1929, il est conscient de son ignorance du pays et l’exprime avec l’outil – l’arme – de l’autodérision dont l’efficacité a été éprouvée surtout par les Britanniques. Il se présente comme « a rather crotchety and thin-blooded virgin. » Son premier contact avec l’Espagne se fait à Madrid qu’il décrit comme « bleak and draughty and monotonous », une ville qu’il apprend pourtant à aimer au cours du terrible siège qu’elle va subir.

Henry Buckley

Henry Buckley

Les qualités de l’historien britannique se découvrent dans ce livre, des qualités qui se retrouvent chez le biographe britannique : vigueur des perspectives, avec une richesse d’anecdotes révélatrices et rapportées par un regard assidu et dépourvu d’idées préconçues, un regard assuré mais modeste. Henry Buckley sympathise avec la République, il n’en conçoit pas moins une profonde sympathie pour José María Gil-Robles sans être pour autant un partisan de sa politique et de la C.E.D.A. ; et il juge durement certains dirigeants républicains comme Francisco Largo Caballero et Niceto Alcalá Zamora. Il admire Juan Negrín et La Pasionaria sans oublier le socialiste modéré et discret Indalecio Prieto. L’intérêt de Henry Buckley pour le détail éloquent irrigue son regard d’historien, un regard qui envisage les structures autant que les perspectives. S’il réprouve les nombreuses violences contre l’Église, sa foi chrétienne est ébranlée par les catholiques franquistes et leur hostilité radicale envers la République. En Espagne, son humanisme entre en conflit avec sa foi catholique. Passé en France, et installé dans un hôtel de Perpignan, il s’emploie à venir en aide aux innombrables réfugiés espagnols entassés dans des camps de fortune sur les plages, dont celles d’Argelès. Après la fin de la Guerre Civile d’Espagne, il est en poste à Berlin, poste dont il est expulsé deux jours avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il couvre l’invasion de la Hollande à Amsterdam puis passe un an et demi à Lisbonne avant de devenir correspondant de guerre pour le Daily Express. En tant que correspondant pour Reuters, il débarque avec les forces britanniques sur la plage d’Anzio où il est gravement blessé par un obus. Juste après la guerre, il est attaché aux forces alliées à Berlin puis correspondant Reuters à Madrid, à Rome, avant de revenir à Madrid en 1949 en tant que directeur de cette agence. Hormis quelques courtes missions dans d’autres pays, il reste dans la capitale espagnole jusqu’en septembre 1966. Après 1966, il se retire à Sitges (où il a rencontré sa femme, la Catalane María Planas au cours de l’été 1938) tout en continuant à travailler occasionnellement pour la BBC. Il décède le 9 novembre 1972.

Vive la Reine et vive le Brexit !

Vive la Reine et vive le Brexit !

Déjeuner en compagnie de Britanniques. La conversation en vient au Brexit. Ils prennent des airs navrés. Le sont-ils vraiment ? Je n’hésite pas à leur dire que le Brexit n’est pas un drame et que l’Angleterre, pays au flair particulièrement aiguisé et l’une des plus vieilles démocraties du monde, n’a pas agi à la légère. Ils me regardent surpris, surpris qu’un Français les flatte ainsi. Mais qu’importe, je ne suis pas un flatteur et ce que je leur dis est mûrement pensé. Je leur fais part de ma colère face à l’arrogance d’Emmanuel Macron envers nombre de pays d’Europe, un homme peu intelligent (l’arrogance est l’une des marques de la bêtise) qui met son nez un peu partout, distribue bons et mauvais points (une tendance très française) sans connaître l’esprit des pays et des peuples, y compris des voisins. On se souvient qu’en déplacement à Bruxelles pour le Sommet européen, le chef de l’État français s’en était pris aux Brexiters qui, selon lui, étaient responsables de l’impasse actuelle après avoir diffusé « une quantité considérable de mensonges » lors du référendum de 2016.

Et le soir, au cours d’une promenade Internet, je découvrirai cet extraordinaire article que je soumets à votre réflexion. Il s’intitule « Et si le Brexit était une forme d’Utopie ? » Il est signé Ugo Bellagamba et Michael Drolet :

https://usbeketrica.com/article/et-si-brexit-etait-utopie

(à suivre)

Olivier Ypsilantis