Il y a quelques années, j’ai lu le livre d’Oriana Fallaci intitulé « Un homme », un livre autobiographique qui retrace sa relation avec Alexandros (Alekos) Panagoulis, celui qui tenta d’en finir avec le chef de la dictature des colonels, Giorgios Papadopoulos, en 1968. Gracié et libéré en 1973, après cinq années de prison, il rencontre Oriana Fallaci venue l’interviewer. Il se tuera – ou sera tué ? – dans un accident de la route en 1976, à l’âge de trente-huit ans. Ce livre évoque cette relation amoureuse de trois ans avec cet homme, officier de l’armée grecque, poète, opposant et homme politique (il sera élu député après la chute de ce régime contre lequel il avait combattu), un homme d’une trempe particulière qu’admire et célèbre cette femme elle aussi d’une trempe particulière.

Alexandros Panagoulis (1939-1976)

Alexandros Panagoulis (1939-1976)

Élu député en novembre 1974, il aurait pu se taire et faire carrière. Mais rien à faire ! Il veut découvrir et dénoncer ceux qui ont soutenu les colonels et qui pour certains ont auparavant collaboré avec l’occupant nazi. Il se met donc à fouiller dans les archives de la police militaire, une entreprise courageuse, très risquée, puisqu’elle finit par impliquer non seulement des députés mais aussi des personnages de premier plan comme le ministre de la Défense d’alors. Alexandros Panagoulis est de nouveau étroitement surveillé et les circonstances de son accident rendent très crédible la thèse de l’attentat.

J’ai donc lu « Un homme » d’Oriana Fallaci, une femme d’intelligence et de courage, une femme admirable et jusqu’à la fin, lorsqu’elle dénonce l’islam et défend le droit à l’existence d’Israël. Puis, il y a peu, j’ai fait l’acquisition d’une édition espagnole de vingt-six de ses entrevues, « Entrevista con la Historia » (titre original, « Intervista con la Storia »), un livre de plus de six cents pages à la composition typographique serrée. Parmi ses interlocuteurs : Indira Gandhi, Yasser Arafat, Golda Meir, Mario Soares, Henry Kissinger, Willy Brandt, Santiago Carrillo, Hailé Selassié, le général Giap, etc., et, en fin d’ouvrage, Alexandro Panagoulis.

Oriana Fallaci (1929-2006)

Oriana Fallaci (1929-2006)

Jeudi 23 août 1973, Oriana Fallaci rencontre donc Alexandros Panagoulis, plus connu sous le nom d’Alekos. Il vient d’être amnistié avec d’autres prisonniers politiques après cinq années d’incarcération et de tourments.

Oriana Fallaci détaille le visage de cet homme de trente-quatre ans qui semble en avoir beaucoup plus. Brièvement. Il est né à Athènes en 1939. Son père, Vassilios, était colonel, couvert de décorations gagnées au cours de la guerre des Balkans (1912-1913), de la Première Guerre mondiale, de la guerre gréco-turque (1919-1922) et de la guerre civile grecque (1946-1949). Alexos est le deuxième de trois frères. Je reviendrai à ses deux frères. Il est l’auteur de l’attentat manqué (du 13 août 1968) contre Giorgios Papadopoulos. Il est arrêté, jugé et condamné à mort, une mort qu’il sollicite face à ses juges. Mais il ne fallait pas en faire un martyr, d’autant plus que l’opinion internationale s’était emparée de l’affaire.

Oriana Fallaci a pris rendez-vous pour interviewer Alexandros Panagoulis. Le jeudi 23 août 1973 (la dictature des colonels s’effondrera au cours de l’été 1974), elle arrête un taxi pour Glyfada, la banlieue sud côtière d’Athènes, rue Aristophane. Il fait chaud, très chaud, les vêtements collent à la peau. Il y a beaucoup de visiteurs, partout, dans le jardin, sur la terrasse, dans chaque coin de la maison, des journalistes, des opérateurs de la télévision, le bruit, la bousculade, et lui, assis au milieu de cette agitation. Lorsqu’il la voit, il se lève, agile, son air fatigué s’estompe, et il la prend dans ses bras comme s’ils se connaissaient depuis longtemps. Ils ne se sont jamais rencontrés mais il est vrai qu’ils se connaissent indirectement. Il la connaît par des articles d’elle qu’il a pu lire en prison, lorsqu’on l’autorisait à lire.

Elle l’observe ; elle redoute d’avoir à affronter un symbole et non un homme, tout simplement, il n’en sera rien. Il la prend dans ses bras, elle le prend dans ses bras, elle lui dit « Chiao », il lui répond « Chiao », sans plus. Elle lui fait savoir qu’elle ne pourra passer que vingt-quatre heures à Athènes car elle doit se rendre à Bonn. Aussitôt, il quitte la foule et l’entraîne dans une pièce où s’accumulent des exemplaires d’un livre d’elle traduit en grec – lequel ? – ainsi qu’un bouquet de roses rouges qu’il lui offre. Elle est troublée, inquiète. Qui est cet homme ? Sera-t-elle capable de le comprendre ?

L’entrevue. Elle l’observe. Voix profonde, séduisante, une voix qui cherche à convaincre, posée, une voix de leader. Il fume la pipe tout en parlant. Très concentré, il semble ne pas prêter attention à son interlocutrice. Elle est d’autant plus intimidée qu’elle pressent que cette relative dureté ne vient pas de ces années de souffrance mais qu’elle antérieure, qu’elle lui est propre et que c’est grâce à elle qu’il a pu supporter tant de souffrance physique et morale au cours de cinq années consécutives. Elle remarque pourtant qu’il sait se montrer tendre, attentif, avec un sourire parfois, avec cette manière de servir à boire ou d’effleurer sa main pour la remercier. Il n’est pas vraiment beau, écrit-elle, mais la force qui sourd de sa personne le rend beau, une beauté paradoxale ; et elle s’inquiète de tant de paradoxe tout en se disant que le paradoxe propose une infinité de possibilités, que la valeur de cet homme ne se limite pas à sa valeur d’homme politique, que la politique n’est qu’une partie de son talent, de ses possibilités.

Elle n’a pas vu le temps passer. Il lui parle tout en lui montrant ses cicatrices et en lui expliquant leur origine – et il en a partout. Il le fait machinalement, sans jamais s’apitoyer sur lui-même ou solliciter la pitié de son interlocutrice. Une telle maîtrise de soi l’inquiète ; elle pense y voir une forme de cruauté. Des blessures lui ont été infligées en présence de Constantinos Papadopoulos, le frère de Giorgos Papadopoulos. Elle observe l’homme, le décrit, ses traits, ses expressions, ses attitudes, et avec une attention déjà amoureuse pourrait-on dire. Et, de fait, elle partagera sa vie jusqu’à sa mort en 1976. Elle pressent très vite que cet homme est menacé, d’autant plus que son caractère ne l’incline pas au compromis, à la discrétion, au silence.

La mère d’Alekos leur propose du café et de la bière. Elle est veuve. Son mari est mort d’une attaque cardiaque lorsqu’Alekos était en prison. Elle a séjourné dans les prisons des colonels. Les deux autres frères d’Alekos sont eux aussi des résistants à ce régime. Le dernier des trois frères, officier de l’armée grecque, se joint à la conversation. Oriana prend note de la tendresse et de l’admiration qu’il éprouve pour Alekos. En 1972, il avait quitté Rome où il s’était exilé ; et il était revenu clandestinement en Grèce pour organiser l’évasion de son frère. Lui aussi avait connu les prisons des colonels, des années de prison, et la torture. Et le frère aîné ? Pour l’heure, on ne sait rien de lui. Lui aussi est officier de l’armée grecque. En 1967, année de la prise du pouvoir par les colonels, il avait déserté, comme son frère Alekos qui effectuait alors son service militaire. Il avait quitté la Grèce pour Istanbul afin de demander l’asile politique à l’ambassade d’Italie laquelle avait fini par refuser. Il avait poursuivi vers la Syrie, Damas, où il avait demandé une fois encore l’asile politique à l’ambassade d’Italie. Refus une fois encore. Une ambassade scandinave (laquelle ?) l’accueillit. Il y séjourna un mois avant de se risquer dans la rue. Il fut arrêté sans passeport par la police syrienne, lui échappa et pensa partir pour le Liban d’où embarquer pour l’Italie. Mais les pays arabes reconnaissaient la Grèce des colonels ; aussi décida-t-il de partir pour Israël qui n’avait pas de relation diplomatique avec cette Grèce. De Haïfa, il espérait embarquer pour l’Italie. Les Israéliens l’arrêtèrent. Il leur raconta son aventure en espérant les convaincre. Mais les Israéliens le firent monter à Haïfa dans un navire grec en partance pour Le Pirée. C’est alors qu’on perdit sa trace. A-t-il sauté à la mer non loin des côtes de Grèce pour les atteindre à la nage ?

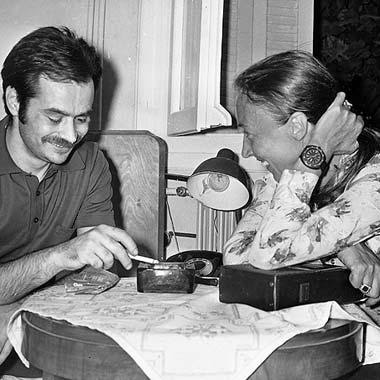

Oriana Fallaci et Alexandros Panagoulis

Oriana Fallaci et Alexandros Panagoulis

Oriana s’apprête à prendre son avion pour Bonn, mais elle sait qu’elle reverra Alekos sans tarder. Il lui fait d’ailleurs promettre de revenir. Quelques jours plus tard, elle est de retour. Il est hospitalisé. Il lui tend un poème qu’il vient d’écrire, un poème intitulé « Voyage ». Il y est question d’un navire qui ne jette jamais l’ancre, d’un équipage qui réclame puis implore une escale, d’un capitaine qui refuse. Et Oriana comprend qu’Alekos est le navire, l’équipage, le capitaine et que le voyage sans escale est sa vie. Après avoir lu le poème, elle lui signale que même Ulysse a fini par s’arrêter et se reposer. Il lui écrit alors un autre poème dans lequel il demande à Ulysse pourquoi il s’est arrêté, pourquoi il n’a pas poursuivi. Et Oriana comprend que c’est à ce moment précis qu’elle est vraiment devenue son amie.

Elle demeure chez lui, rue Aristophane. La police des frontières l’a tracassée. Le téléphone est sur écoute. Des policiers en civil et en uniforme surveillent nuits et jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre la maison et ses abords. C’est comme s’ils étaient l’un et l’autre en prison, note-t-elle. Au cours d’un voyage de cinq jours en Crète, ils sont pareillement surveillés.

L’ambassade de Grèce à Rome avait assuré à Oriana que Giorgos Papadopoulos était prêt à lui concéder une entrevue. Elle s’y est préparée, mais rien. Ils se promènent dans Athènes. Partout on arrête Alekos pour le saluer, l’embrasser. Des bars refusent qu’ils payent leurs consommations. Elle l’observe, ses colères, ses provocations, ses sourires et ses rires. Après bien des tracasseries, elle obtient un passeport, valide pour un simple aller-retour. Et ils prennent un avion pour Rome. Des tracasseries encore, au moment d’embarquer.

Fin août 1973, elle interviewe cet homme totalement engagé dans le combat contre cette junte, un homme qui est aussi un poète, un homme dont le rêve a pour nom justice et liberté, l’une et l’autre impossibles à atteindre vraiment mais qui sans cesse exigent son engagement, un engagement sans espoir d’aucun Ithaque.

A la première question d’Oriana qui s’étonne de son air triste – alors qu’il vient d’être libéré –, il répond qu’il ne peut se réjouir puisque cette amnistie ne vise rien moins qu’à légaliser la Junte, à la rapprocher de la Constitution, la Junte qui tente par ce stratagème de se concilier ses adversaires ou, tout au moins, de les calmer. Il sait par ailleurs que le régime aimerait l’assassiner en camouflant l’assassinat en accident ; car, considérant la couverture médiatique internationale, il ne peut s’offrir « le luxe » de l’exécuter officiellement. Ainsi, lorsque Jean-Jacques Servan-Schreiber vient en Grèce, probablement pour le faire libérer et repartir avec lui, Alekos est à l’hôpital, suite à une asphyxie due à un début d’incendie – provoqué selon lui, une tentative d’assassinat déguisée en accident… Afin de faire bonne figure et ne pas laisser Jean-Jacques Servan-Schreiber repartir les mains vides, le régime lui concède Mikis Theodorakis.

Alekos expose à Oriana l’efficacité de la grève de la faim : elle fut pour lui le moyen de supporter les interrogatoires : il est inutile d’interroger et de frapper quelqu’un qui ne cesse de perdre connaissance… Trois ou quatre jours sans boire ni manger, avec des pertes de sang dues aux coups conduisent vite à l’hôpital. Et Alekos ajoute qu’avec la grève de la faim, il avait la conviction de ne pas être seul et de lutter pour une Grèce libre. La grève de la faim fut aussi pour lui un moyen d’obtenir ce qui lui était refusé : un journal, un livre, un crayon, une cigarette. Et il énumère ses nombreuses grèves de la faim et leur durée respective. Il détaille l’origine de certaines de ses cicatrices, si nombreuses et sur tout le corps ; puis il se reprend car, lui dit-il, ce qu’il a enduré d’autres, nombreux, l’ont enduré, en sont morts ou bien sont restés paralysés à vie. Il lui dit n’avoir jamais voulu mourir pour échapper à ses tortionnaires mais simplement s’évanouir car l’évanouissement est un repos…

Oriana Fallaci et Alexandros Panagoulis

Oriana Fallaci et Alexandros Panagoulis

Avant le 21 avril 1967, date de la prise du pouvoir par les colonels, l’idée de tuer ne lui était jamais venue ; et l’idée de tuer lui répugne toujours autant. Mais dans un pays sans loi, l’attentat est une réponse acceptable, louable même. Car l’attentat qui est non-loi est la seule réponse à la non-loi. Alekos ajoute que sa colère est grande lorsqu’un dictateur meurt dans son lit, tranquillement, car cette mort laisse supposer que le peuple qu’il dirige est un peuple de couards qui accepte que ses droits fondamentaux soient piétinés.

Je me permets une parenthèse pour ajouter à cette appréciation respectable mais incomplète qu’il n’est pas rare que les peuples sollicitent les dictateurs, que les dictateurs ne s’imposent pas tout de go aux peuples. Georges Bernanos écrit dans « La France contre les robots » que « le dictateur n’est pas un chef. C’est une émanation, une création des masses. C’est la Masse incarnée, la Masse à son plus haut degré de malfaisance, à son plus haut pouvoir de destruction ». Il est vrai que cette clique de colonels n’était en rien une émanation du peuple grec, qu’elle s’était imposée d’un coup, avec l’appui de la CIA. Mon admiration et mon affection pour Alekos ne m’empêchent pas de taire toute critique. Ce grand résistant grec est impétueux et brouillon. Mais qu’importe !

Il lui dit que c’est un honneur pour les Italiens que Mussolini ait eu la fin qu’il a eu ; et que c’est une honte pour les Portugais que Salazar ait eu la fin qu’il a eu. Je n’ai pas la moindre sympathie pour l’un et l’autre de ces hommes mais je ne partage pas sa logique, si je puis dire. L’un et l’autre diffèrent comme le peuple italien et le peuple portugais diffèrent. Mussolini et Salazar diffèrent aussi et d’abord par la manière dont l’un et l’autre ont pris le pouvoir ; et Mussolini était un socialiste, fondateur du fascisme, une émanation du socialisme, tandis que Salazar était un conservateur, disciple de Charles Maurras. Alekos ne nous parle bizarrement pas de Hitler qui, en accord avec lui-même, s’est suicidé. Hitler est lui aussi est une création de la Masse, la Masse incarnée, la Masse à son plus haut degré de malfaisance, à son plus haut pouvoir de destruction…

Alekos n’a cessé d’élaborer des plans d’évasion qu’il détaille suite aux questions d’Oriana. Ces plans n’aboutiront pas mais, au moins, lui donneront-ils l’occasion de se distraire, ainsi qu’il le déclare probablement avec un sourire. Puis il en revient à Mussolini, dictateur détestable mais disposant au moins d’une base populaire – tiens, on y vient ! –, ce qui n’est pas le cas de Giorgios Papadopoulos dont le pouvoir repose exclusivement sur une junte, soit une dizaine d’officiers qui contrôlent l’armée. Tout compte fait, il n’est que le leader d’une petite bande. Et Alekos revient sur l’ambiguïté de l’amnistie dont il bénéficie : une tromperie destinée à légitimer le régime des colonels, en quelque sorte. Il dit encore qu’il ne faut pas que les Grecs participent à cette mascarade électorale organisée par le régime. Giorgios Papadopoulos n’est pas venu au pouvoir suite à une guerre civile dont il serait sorti vainqueur, comme Franco, mais simplement par un coup d’État. A la question d’Oriana sur son appartenance politique, il dit tout de go rejeter le communisme, un dogme, l’absence de liberté donc. Il se dit socialiste, démocrate, tout en déclarant n’avoir fait que flirter avec la politique. Il aimerait entrer en politique, mais dans une démocratie. Ainsi qu’il le signale, il y a des hommes qui font de la politique en temps de guerre, d’autres en temps de paix et, paradoxalement, il juge qu’il appartient à ce dernier groupe. Autrement dit, entre Garibaldi et Cavour, il se place du côté de Cavour, paradoxalement car, ainsi que le lui fait remarquer Oriana, cet attentat contre Giorgios Papadopoulos le place franchement du côté de Garibaldi. Il lui dit encore qu’avant la prise du pouvoir par les colonels, en 1967, il ne faisait pas de politique et qu’il n’en fera pas jusqu’à ce que ce régime soit défait. Pour l’heure, seule compte la résistance.

Olivier Ypsilantis