“The purpose of this book is to trace the opposition and interaction of two main causes of change in the Nineteenth century: the belief in freedom which was common to Liberals and Radicals, and the necessity for organization which arose through industrial and scientific technique”, Bertrand Russell.

Lu « Histoire des idées au XIXème siècle. Liberté et organisation » (« Freedom and Organisation, 1814-1914 », publié en 1934) de Bertrand Russell pour qui les causes principales de la transformation politique un siècle durant (de 1814 à 1914) ont été de trois sortes : 1. Technique économique. 2. Théorique politique. 3. Individus marquants. Dans ce livre imposant, l’auteur accorde une place des plus importantes aux individus (marquants) tout en se gardant de tomber dans l’excès, soit accorder trop d’importance à ces individus comme le font Thomas Carlyle et ses disciples.

Il n’empêche, l’individu peut influer, et grandement, sur l’histoire. Et, à titre d’exemple, Bertrand Russell cite Otto von Bismarck en déclarant que s’il était mort en bas âge, l’histoire de l’Europe aurait été fort différente. Même remarque pour la technique économique, cause principale du changement au XIXème siècle : elle n’aurait pas transformé à ce point le monde sans certains inventeurs qui, certes, ne suffisent à expliquer toutes les transformations et toute l’évolution de la technique économique sur la période considérée.

Il y a aussi des causes massives à ces transformations, à cette évolution, des causes qui dépassent les individus aussi remarquables soient-ils. La croyance en la nationalité (la technique économique n’explique pas la division de l’humanité en nations) et la défense de la démocratie par des groupes d’hommes influents entrent pour beaucoup dans ces transformations, dans cette évolution – et elles ne peuvent être imputées exclusivement à des causes économiques.

Après avoir posé ces trois causes principales, Bertrand Russell s’emploie à les surveiller afin qu’elles restent à leur place respective, afin que l’une d’entre elles ne se précipite pas sur les autres pour les pousser de côté. Et il n’en reste pas là. Ces causes qu’il campe solidement et qu’il garde à l’œil, il les inscrit dans un espace chaotique en posant sans ambages le principe de hasard, à savoir que des faits a priori négligeables eurent (et auront) accidentellement des conséquences majeures. Bertrand Russell a d’ailleurs choisi comme exergue général à son étude ces mots de Milton : « Le Chaos siège en arbitre / Et son jugement ne fait qu’envenimer la querelle / Qui assure son règne ; au-dessous de lui, / La chance est juge suprême ». Du Chaos à la Chance. « La Grande Guerre fut rendue probable, mais non inévitable, par des causes importantes ». Fut rendue probable, mais non inévitable… On peut bien sûr étendre cette remarque à la Deuxième Guerre mondiale, et à tout événement historique. Cette dernière est inexplicable sans la Grande Guerre qui n’explique pourtant pas tout : il n’y a pas relation linéaire de cause à effet. Et à mon tour de (me) poser la question que (se) pose Bertrand Russell avec l’exemple d’Otto von Bismarck, à savoir le rôle de l’individu (marquant) dans l’histoire : et si Adolf Hitler était mort en bas âge ? Adolf Hitler n’explique pas tout, ne suffit pas à expliquer la Deuxième Guerre mondiale, il n’en reste pas moins que s’il était mort en bas âge, l’histoire de l’Europe (et du monde) aurait été fort différente – et ce partant ma propre histoire.

La Grande Guerre fut rendue probable mais non inévitable jusqu’au dernier moment ; elle aurait pu être différée par des événements mineurs ; et si elle avait été différée, les forces tendant vers la paix l’auraient peut-être emporté.

Qu’on se le dise, l’histoire n’est pas (encore) une science ; et elle ne peut avoir une apparence scientifique que par des falsifications et des omissions. On peut analyser les effets des causes principales en toute conscience, c’est-à-dire sans jamais perdre de vue que des causes mineures – infimes même – ont fait que des causes principales sont devenues ce qu’elles sont.

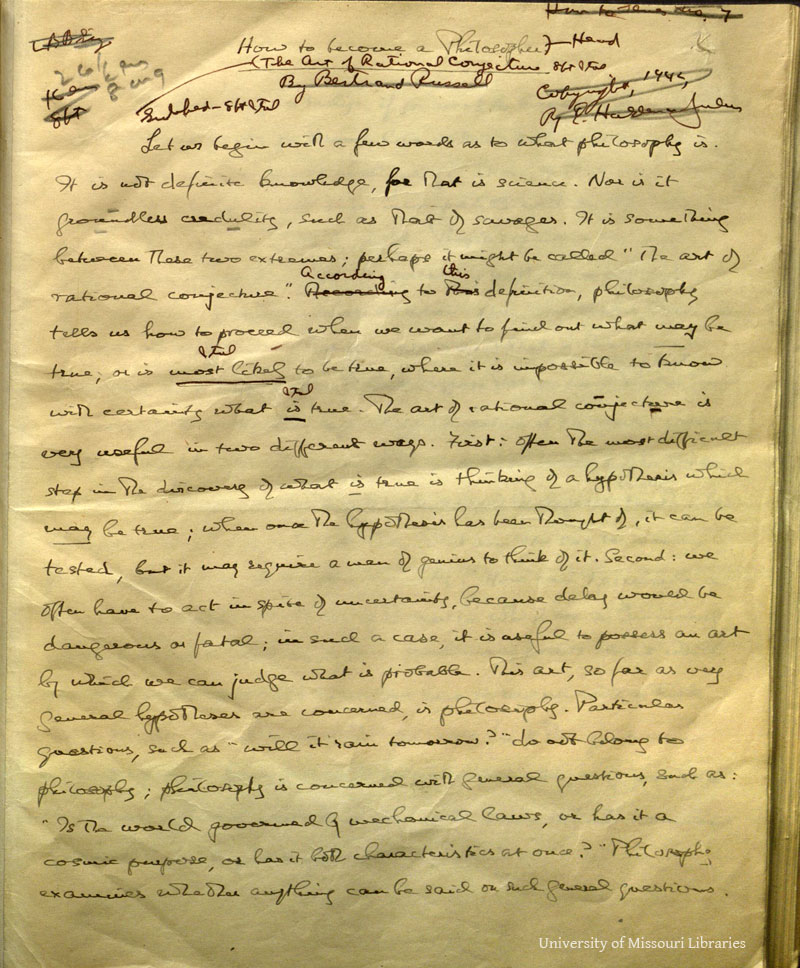

Un manuscrit de Bertrand Russell, « How to become a philosopher »

Un manuscrit de Bertrand Russell, « How to become a philosopher »

Bertrand Russell procède avec modestie et détermination – une qualité britannique –, et sur un mode empirique, avec toute la densité et l’authenticité que sait véhiculer ce mot. L’histoire n’est pas une science, il n’empêche… Une claire conscience des spécificités de cette discipline permet d’envisager un espace (aire/ère) immense et d’éviter embûches et traquenards que sont falsifications et omissions qui commencent par emprisonner celui qui les pratique. Simplement : « Le but de ce livre est d’étudier l’opposition et l’interaction des causes principales des transformations au XIXe siècle : la foi en la Liberté, commune aux Libéraux et aux Radicaux, et la nécessité d’une Organisation venant de la technique industrielle et scientifique. »

Ce qui rend ce livre passionnant, c’est l’attention et l’importance (mesurée) accordées à des petites choses relatives à des individus, à leur intimité, comme le bras atrophié du Kaiser ou les rapports de John (Stuart) Mill avec son père. Cette attention soutenue aux détails biographiques, tendance notable chez Bertrand Russell, l’est également chez les biographes et des historiens britanniques. La conclusion à ce grand livre s’ouvre sur ces mots : « Le XIXe siècle fut mené à sa fin désastreuse par un conflit entre la technique industrielle et la théorie politique ». Bertrand Russell l’annonce d’emblée, le XIXe siècle ne correspond pas (bêtement) à 1800-1900 mais à 1814-1914, soit la chute de l’Empire français et le début de la Première Guerre mondiale. Le XIXe siècle s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 1899, à minuit, il s’est poursuivi jusqu’au premier jour de cette guerre.

Les changements politiques du XIXe siècle tiennent à deux systèmes de pensée : le libéralisme et le radicalisme. Outre ses réussites et ses échecs ou, disons, ses points forts et ses points faibles, « ce qu’il y eut de plus efficace dans le credo libéral fut le principe de nationalité ». Les libéraux posent que chaque pays doit être absolument libre et ne tolérer aucune intervention extérieure. Le principe de nationalité provoque l’unification de l’Allemagne et de l’Italie avant de pénétrer dans les Balkans où, d’une manière incontrôlée, il devient le principe de nationalisme. De chaque pays doit, on en vient à mon pays doit ; et ainsi passe-t-on du libéralisme à l’impérialisme.

Le deuxième système de pensée qui domine le XIXe siècle, le radicalisme. Contrairement au libéralisme, il est inspiré par des considérations économiques, essentiellement par l’industrie naissante. Les radicaux sont des individualistes et ils ne portent aucun intérêt aux nations. Ils croient au libre-échange, à la libre-concurrence, à l’initiative individuelle (dans les limites du Code Pénal), en la propriété mais acquise par un effort personnel. Leur philosophie convient à la première génération de capitalistes industriels. Leurs philosophes appliquent à toutes les institutions existantes le principe d’utilité – et ce n’est pas le moindre de leurs mérites ; ainsi refusent-ils ce qui n’a de raison d’être que purement historique, ce qui permet de passer par-dessus bord des préjugés comme ceux qui activent la persécution religieuse ou qui justifient l’antisémitisme institutionnalisé. Les radicaux sont des gens raisonnables et méthodiques qui estiment par exemple que l’intérêt personnel est le mobile principal de l’action individuelle et que le bonheur général est le but du législateur. Leurs idées sont largement partagées par les socialistes qui toutefois envisagent le monde plutôt du point de vue du salarié que du point de vue de l’employeur.

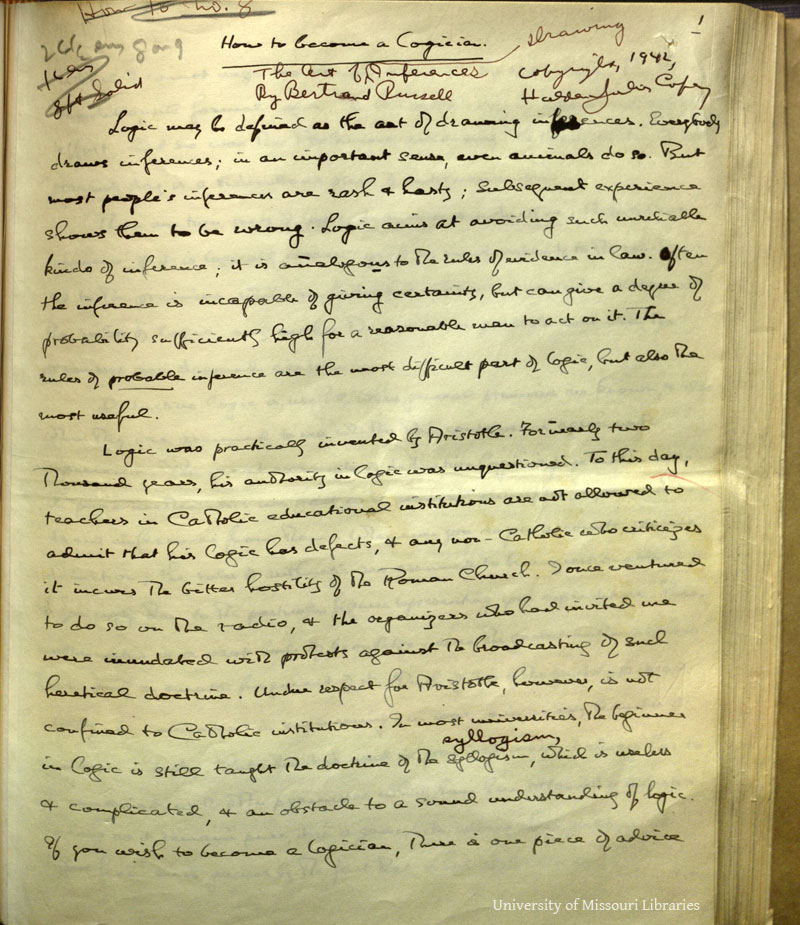

Un manuscrit de Bertrand Russell, « How to become a logician »

Un manuscrit de Bertrand Russell, « How to become a logician »

Le grand échec du XIXe siècle est de n’avoir pu créer d’organisation internationale. « En acceptant des socialistes l’organisation nationale et des libéraux la liberté internationale, le monde s’est mis dans une situation où l’existence même de la civilisation est menacée », étant entendu qu’« une anarchie complète est encore plus dangereuse entre des nations qu’entre des individus à l’intérieur d’une nation ». La création d’État nationaux et d’organisations économiques en quelque sorte livrés à eux-mêmes – non structurés par une vision, une philosophie – rendit le désordre international plus dangereux que jamais. « Les libéraux, tout comme les radicaux, ne parviennent pas à saisir le rôle joué par l’organisation, dans un monde dirigé par la technique scientifique. Et, à cause de ce point faible, malgré un grand développement de la richesse, de l’intelligence et du bonheur, le siècle qu’ils essayèrent de guider a abouti au désastre. »

Le développement des monopoles nationalistes (à commencer par ceux du fer et de l’acier) fut beaucoup plus agissant dans la politique internationale qu’on ne l’imagine ou qu’on ne l’admet généralement.

« Ce n’est point par des sentiments pacifistes, mais par une organisation économique du monde que l’humanité civilisée sera sauvée du suicide collectif ». Organisation soit ; et, tout d’abord, une maîtrise internationale du flux des capitaux et des matières premières. Cette remarque de 1934 n’a rien perdu de sa pertinence en 2018.

Remarque personnelle. La mondialisation est un phénomène toujours plus accéléré ; il n’est en rien nouveau. Dès l’âge du bronze, les hommes se sont mis à bouger en tous sens à la recherche de cuivre et d’étain – on en revient à l’importance des métaux. La mondialisation a même commencé depuis que l’homme s’est mis à la bipédie. Mais si la mondialisation nous dirige vers une organisation économique universelle, ne nous dirige-t-elle pas dans un même temps, et en symétrie, vers un désordre international toujours plus grand, vers des dangers aux possibilités décuplées ?

Olivier Ypsilantis