Il y a peu, j’ai relu un livre lu au cours de mes années d’études, un livre dégoté chez un bouquiniste de la rue Dauphine, sur le chemin entre l’École des Beaux-Arts (E.N.S.B.A.) et le restaurant universitaire (de la rue André Mazet), le Resto’U comme nous disions.

« Une mémoire allemande » consiste en une série d’entretiens en allemand, Heinrich Böll / René Wintzen, entretiens traduits par ce dernier, un livre publié aux Éditions du Seuil, collection Traversée du siècle. Je venais de lire un très beau livre chez ce même éditeur, même collection : « Ceci est la couleur de mes rêves », des entretiens Joan Miró / Georges Raillard.

Ces entretiens Heinrich Böll / René Wintzen se divisent en cinq parties. Je me suis plus particulièrement attaché à la quatrième, « Le soldat de première classe Heinrich Böll », soit la période du nazisme et de la guerre. Ci-joint donc, mes notes de lectures relatives à cette partie.

De six à dix-neuf ans, Heinrich Böll est à l’école ; il en sort en 1937. Les trois dernières années lui sont particulièrement pénibles, avec un ennui qui l’accable, mais au moins lui offre-t-elle un relatif refuge contre l’emprise du national-socialisme. Le catholicisme (présent de manière immanente) constitue une protection, toute relative il est vrai, contre la brutalité nazie. Ce n’est qu’après la guerre et en rencontrant par hasard l’un de ses anciens professeurs qu’il comprend combien ce dernier avait été terrorisé par ses élèves qui pour la plupart appartenaient à la Hitlerjugend. Une dénonciation pouvait signifier la mort pour ces professeurs qui s’efforçaient de marquer aussi subtilement que possible la distance avec l’idéologie nazie.

Malgré les pressions, Heinrich Böll refuse d’être membre de la Hitlerjugend, et d’abord pour une raison esthétique : l’horreur de ces uniformes bruns, couleur de merde, comme il le dit en passant. L’adéquation entre son aversion esthétique et son aversion morale est parfaite, raison pour laquelle il ne pourra jamais séparer esthétique et morale.

Le directeur de son école, un nationaliste allemand catholique, est révulsé comme nombre « d’Allemands cultivés et sensibles » par les manières des nazis. Mais les terribles souvenirs de la Première Guerre mondiale qui portent leurs sentiments nationalistes vont être instrumentalisés par les nazis. Heinrich Böll déclare à ce sujet : « Je crois qu’il ne faut pas sous-estimer cette tromperie dont la bourgeoisie allemande fut l’objet. Ce qu’il y avait de national dans le nazisme l’a séduite » alors qu’elle rejetait et refoulait le reste, la saloperie. La rencontre Hindenburg-Hitler à Postdam (Tag von Postdam, 21 mars 1933) scelle l’alliance entre les nationalistes et les nazis.

Heinrich Böll se souvient de ses professeurs qui sans faire ouvertement de la propagande antinazie (ce qui leur aurait été impossible) dispensaient un vaste enseignement humaniste, ce qui revenait à lutter indirectement – obliquement – contre le nazisme. Il se souvient de ce professeur d’allemand lisant « Mein Kampf » avec ses élèves (lecture obligatoire) mais en le corrigeant implacablement grâce à sa pratique sobre et froide de l’allemand confrontée au salmigondis de ce pavé. « Il en réécrivait correctement le texte pendant le cours », un exercice qui le mettait en danger. Mais écoutez Heinrich Böll : « Voici, par exemple, ce qu’il nous donnait pour devoir : ramener à dix pages les trente pages suivantes du livre, de 180 à 210, ce qui signifiait que nous devions tout faire pour purger ce bouillonnement linguistique incohérent tant sur le plan du contenu que sur celui de la forme, écarter de tout ce brouillon les expressions et les constructions idiotiques. Je n’ai pas compris à l’époque à quel point cette méthode était courageuse ; aujourd’hui, j’ai compris et, en tout cas, je sais que c’est ainsi que j’ai lu « Mein Kampf » – je devais avoir dix-sept ou dix-huit ans – et que j’ai su ce qui nous attendait. Il y a tout dans « Mein Kampf » (…) Il s’agit au fond de la confession maladroite et inarticulée d’un destructeur. »

Au service du travail obligatoire (Reichsarbeitsdienst ou RAD), une organisation de terreur selon ses propres mots. Il y reste jusqu’au printemps 1939, date à laquelle il entreprend ses études universitaires (auxquelles il ne peut avoir accès qu’après être passé par le RAD). Il n’a pas le cœur à l’étude car lui et ses camarades savent que la guerre est imminente. Juillet 1939, il est appelé. La Wehrmacht lui semble être une institution plutôt acceptable comparée au RAD.

Le sigle du Reichsarbeitsdienst (RAD)

Le sigle du Reichsarbeitsdienst (RAD)

1939, Heinrich Böll pénètre en Pologne en tant que soldat de la Wehrmacht alors que le pays est déjà vaincu. Il est frappé par le peu d’enthousiasme des troupes allemandes, contrairement à celles de 1914. Il garde le souvenir d’une apathie générale, « rien ne ressemblait à l’image que l’on se faisait d’une armée prussienne classique ». De Pologne, il est envoyé en France, après la défaite du pays. Il tombe vite malade, dysenterie. Plusieurs mois d’hôpital suivis de près d’un an de convalescence en Allemagne. Il note que le climat y est morose, de septembre 1939 à juin 1940, soit la défaite de la France qui suscita un élan d’enthousiasme dans tout le Reich. Heinrich Böll note que ce fut « le moment décisif qui permit de savoir qui avait été ou non contaminé par le nazisme ». La revanche n’habitait pas vraiment la tête du soldat allemand, confie-t-il, le soldat allemand était simplement heureux d’une victoire rapide contre une armée bien plus puissante que l’armée polonaise ; mais, surtout, la France était une promesse de bien vivre, de vivre mieux qu’en Allemagne, avec ses villes grises, sa société militarisée et ses chômeurs en uniforme. Le soldat allemand regardait la France comme un pays de cocagne, avec gastronomie et bons vins. Heinrich Böll cite à ce propos un livre d’Erich Kuby qui narre ses premiers mois d’occupation en France ; il se souvient d’avoir eu les mêmes impressions.

L’euphorie allemande se poursuit avec cette série de victoires rapides jusqu’à la fin de l’année 1940. L’attaque contre l’U.R.S.S., elle, inquiète la population même si l’armée allemande enchaîne les succès. Reste ce pays gigantesque en regard duquel l’Europe semble bien petite. Et, très vite, le soldat allemand est terrifié à l’idée d’être envoyé sur le front Est. Heinrich Böll a de la chance, il est renvoyé en France après sa convalescence, le long du canal de la Somme, entre Saint-Valéry-sur-Somme et Le Tréport, « balloté ici et là, d’un bunker à l’autre, dans des quartiers sans importance. »

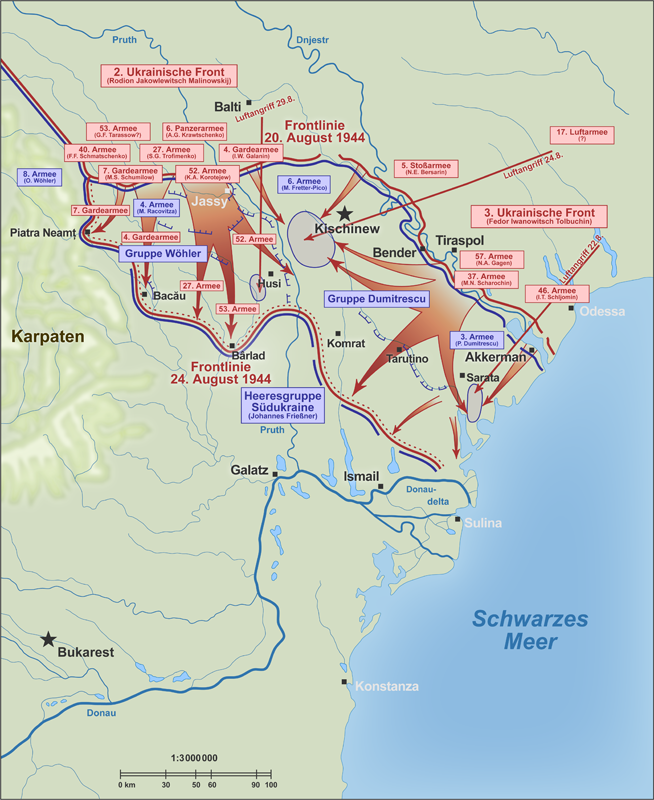

Stalingrad, le tournant de la guerre. Du jour au lendemain, le nom STALINGRAD est peint un peu partout sur les murs de France, et ce nom prend un sens terrible pour l’Occupant. Juillet-août 1943, du Tréport, Heinrich Böll est envoyé sur le front Est, alors que les Allemands commencent à battre en retraite. De tous ses départs, celui de France reste le plus pénible dans sa mémoire. Pourtant, confie-t-il, il aurait pu éviter d’être envoyé sur le front russe en faisant état de ses nombreuses attestations médicales, mais la curiosité le poussait. Après quatre années à faire le planton, il voulait voir le front. « Cette expérience était celle de la génération de nos maîtres, de nos professeurs ; elle était le thème principal de presque toute une littérature : c’est vrai pour Erich Maria Remarque, Werner Beumelburg, Ludwig Renn, Ernst Jünger. Ce front, c’était l’expérience de tout homme allemand. Quelle ait été positive ou négative, ce n’est pas cela qui comptait. Et je me disais d’une manière bien inconsciente : il faut absolument voir cela de près ». Le train qui le transporte vers l’Est saute sur des charges de dynamite placées par la Résistance près d’Évreux. Nombreux morts et blessés parmi les Allemands. Heinrich Böll finit par atteindre la Crimée encerclée. Guerre de position pendant trois mois. « J’ai eu le temps de regretter sérieusement ma légèreté ». Il est blessé et évacué (en janvier-février 1944). Deuxième blessure ; il est évacué vers Odessa par avion, puis rentre par étapes en Allemagne. Traîne dans des casernes et reste « planqué » jusqu’en juin 1944. Malgré ses attestations médicales et de la simulation, il est renvoyé sur le front Est, en Roumanie déjà envahie par l’Armée rouge. Cette fois, il est engagé dans une immense guerre de mouvement près de Iassy. « Je décidai avec une curiosité renouvelée de bien observer tout ce qui se passait ». La contre-attaque allemande échoue. Il est blessé, cette fois plus gravement.

Heinrich Böll évoque un immense trafic entre Allemands et Partisans russes mais aussi entre Allemands et l’ensemble de la population russe. C’est la première fois que j’ai eu connaissance d’un tel trafic, par Heinrich Böll interviewé par René Wintzen. « On vendait jusqu’à des batteries entières de D.C.A. » Il estime que cette capacité des Allemands pour le commerce dont ils ont fait preuve dans l’après-guerre s’explique probablement par la guerre elle-même. Idem pour les Américains après 1945, mais aussi avec la guerre du Vietnam. « L’Europe entière était un immense marché noir. »

Heinrich Böll est en convalescence dans un hôpital de Hongrie, non loin de la frontière roumaine et il craint le pire, être renvoyé sur le front roumain alors que l’Armée rouge enfonce toutes les défenses. Il décide de prendre son destin en main et se munit de faux papiers ; il y inscrit « Metz » comme destination, soit le point du front encore tenu par les Allemands le plus à l’Ouest. Le danger d’être arrêté en tant que déserteur et fusillé est encore plus grand après l’attentat manqué du 20 juillet 1944. Passe quelques jours chez sa femme, à Cologne. Arrive à Metz en septembre ou octobre 1944. Sa femme, ses parents et sa sœur aînée perdent tout dans les bombardements sur Cologne. Sa mère meurt d’une crise cardiaque au cours d’une attaque en rase-mottes. Faux papiers et simulation jusqu’en avril 1945. Il réintègre l’armée tant de risque d’être fusillé devient grand. Il connaît une fois encore l’expérience du front, durant une dizaine de jours, avant d’être fait prisonnier par les Américains qui le transfèrent aux Anglais. Il est libéré en octobre ou novembre 1945.

Heinrich Böll évoque une génération de survivants affaiblis (sa génération, celle des jeunes), une remarque qui explique que la vie politique de ce qui allait devenir la R.F.A. ait été prise en main par des personnes relativement âgées. En 1945, il y a deux fois plus de sexagénaires que d’hommes de vingt-cinq ans. La tranche d’âge des dix-huit / trente-cinq ans a été dévastée : morts, prisonniers, blessés (avec nombreux mutilés), une génération par ailleurs tenue comme politiquement suspecte par ses aînés, suspectée d’avoir appartenu à une organisation nazie mais aussi à la résistance communiste ou affiliée. Les hommes de vingt ans et quelque et de trente ans et quelque étant devenus rares et plutôt accablés, les partis politiques se forment avec des hommes de soixante ans et plus. Ce sont plutôt d’honnêtes gens, nous dit Heinrich Böll, des bourgeois libéraux, mais qui pour la plupart n’avaient pas compris en 1933 la nature du nazisme et qui s’empressèrent après la guerre de faire retomber toute la faute sur la jeunesse, ce qu’il en restait.

Dans sa ville détruite, Cologne, Heinrich Böll s’efforce de survivre, de se ravitailler, avec le marché noir partout. Il confie à René Wintzen que cette immense ville en ruines ne manquait toutefois pas de charme : elle était merveilleusement calme.

Certes nous dit Heinrich Böll, il y a des groupes actifs parmi ces jeunes survivants mais sa génération est affaiblie, la politique la laisse indifférente et les partis politiques s’organisent à son insu. Lui-même est à peine capable de travailler. Parmi ces groupes, celui de « Der Ruf » (L’Appel), un journal fondé par des prisonniers de guerre et rédigé par Alfred Andersch et Hans Werner Richter. Après avoir été interdit, il sera à l’origine du célèbre Gruppe 47, actif de 1947 à 1967. Autre groupe de jeunes rescapés, celui de la revue « Ende und Anfang » (Fin et Commencement), des Chrétiens de gauche militant pour un socialisme chrétien, proche de la revue « Esprit » d’Emmanuel Mounier ; ou bien encore celui du « Rheinischer Merkur », un hebdomadaire catholique socialement très engagé. Bref, il y a des groupes actifs animés par des hommes de sa génération mais ils sont pris dans une masse désabusée et épuisée et, surtout, ils ne sont pas invités à participer à la vie politique du pays.

Heinrich Böll le modéré ne peut s’empêcher de poser une question où sourd une certaine colère : ceux de la génération précédente (les vieux libéraux) n’avaient pas su empêcher le nazisme et ils sermonnaient les plus jeunes en leur lançant qu’ils avaient été soldats, dans la Hitlerjugend, la S.A. et la S.S. et qu’en conséquence ils n’avaient qu’à se taire. Trop facile confie Heinrich Böll qui déclare se sentir solidaire de ceux de sa génération : « Voici qu’on leur reproche ce qui n’était en fait que la conséquence du conformisme, de la soumission dans laquelle on les avait élevés ! ». Voilà qui devait être dit, et je le rapporte tant il est vrai que l’histoire se lit aussi et d’abord dans les interstices, dans ce qui est trop souvent tu pour des raisons diverses et particulières.

Olivier Ypsilantis