« Je ne puis séjourner trop longtemps en un même lieu ; il y a des gens qui n’acquièrent le sentiment de chez soi que lorsqu’ils voyagent » écrit Franz Kafka dans une lettre à Tile Rössler, en août 1923.

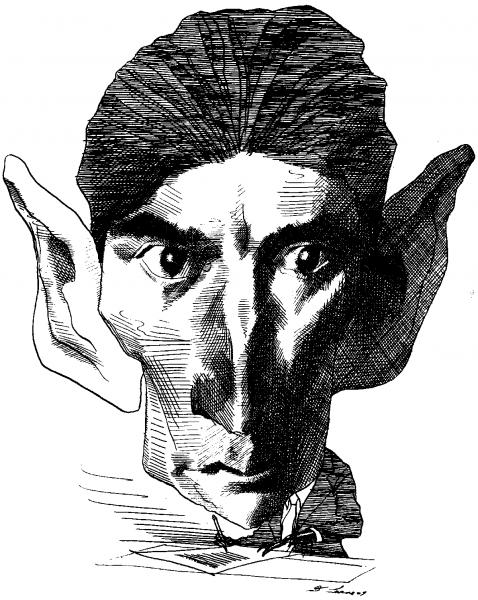

Franz Kafka (1883-1924) par David Levine (1926-2009)

Le livre de Laurent Cohen a un mérite essentiel (car il en a bien d’autres) : ne pas donner dans ces poncifs qui collent à l’œuvre de Franz Kafka, une œuvre qui a suscité des exégèses magnifiques mais aussi beaucoup de bavardages habillés d’oripeaux « savants ». L’étude de Laurent Cohen est modeste et peu bavarde ; elle ne part d’aucun présupposé comme cette fameuse « haine de soi », de sa propre identité (juive en l’occurrence), des présupposés qui pour se justifier et se gonfler d’importance choisissent les passages de Franz Kafka susceptibles de les accréditer et repoussent ceux qui risquent de les infirmer, un procédé simple et efficace, toujours frénétiquement activé. Franz Kafka n’a pas été en proie à la jüdische Selbsthaß (voir le livre de Theodor Lessing), une expression massive trop souvent employée à la légère.

Si je fais référence au livre de Laurent Cohen, c’est aussi et d’abord parce que bien des notes prises au cours de mes lectures de Franz Kafka rejoignent ce qui est rapporté dans cette étude. Franz Kafka s’est rapproché du sionisme lentement mais sûrement pour devenir un sioniste convaincu. Par ailleurs, il dénonça ces Juifs devenus insignifiants en tant que juifs — des Juifs qui s’étaient désertés ; et c’est ici que la figure du père resurgit, obsédante : « Il (Franz Kafka) se haïssait non pas d’être juif mais de ne l’être pas assez » écrit Ernst Pawel dans « Franz Kafka ou le cauchemar de la raison ».

En 1911, Franz Kafka sort d’une relative indifférence (voire d’un léger mépris) envers le judaïsme ; et la « Lettre au père » (1919) nous donne des clés. Relisez-la ! En 1911, le judaïsme lui arrive donc en pleine figure, si je puis dire, avec le théâtre yiddish, une expérience déterminante. D’une part, il observe le judaïsme oriental, authentique et auto-suffisant ; d’autre part, il observe le judaïsme occidental, fantomatique (le judaïsme du père) et qui ne cesse de lorgner du côté des non-Juifs. Les Juifs orientaux du théâtre yiddish lui font prendre conscience de la profondeur de son indigence spirituelle de Juif occidental. Franz Kafka affronte séparément ces données, allant de l’une à l’autre sans cesser de basculer de l’agressivité à la fascination et inversement sur fond de désarroi — le désarroi du naufragé. Et c’est le point fort de cette étude de Laurent Cohen (c’est aussi pourquoi j’ai choisi d’en rendre compte) : elle intègre l’ensemble de ces données, contrairement à tant d’exégèses qui ne s’attachent qu’à une seule d’entre elles, ce qui leur permet d’en imposer.

C’est dans son « Journal » que Franz Kafka rend le mieux compte de ce sentiment juif retrouvé, un sentiment qui tient probablement d’abord aux possibilités qu’offre a priori la notion de collectivité. Ainsi, lorsqu’il y est question du théâtre yiddish, Franz Kafka applique le nous aux Juifs, avec cette fraternité qu’il perçoit chez des acteurs qui repoussent, par la seule force interne du groupe, les normes qu’impose l’extérieur, le monde chrétien en l’occurrence et son antisémitisme latent. Contrairement aux Juifs occidentaux (chez lesquels prolifèrent les assimilationnistes), les Juifs orientaux — et ces acteurs yiddish en particulier — n’éprouvent aucun malaise vis-à-vis du monde chrétien, mais rien que de la froideur.

Ainsi, les préoccupations thématiques ou esthétiques strictement juives s’imposent à Franz Kafka avant même que n’intervienne le sionisme. En France, l’exégèse kafkaïenne a trop souvent opéré à partir de fragments considérés isolément, d’où la lecture négative qu’on en fait, d’où la minoration du judaïsme dans son œuvre, d’où les interprétations massives et déshumanisées, décontextualisées. La rencontre avec la troupe du théâtre yiddish va l’inciter à étudier le judaïsme avec méthode. Dans le « Journal » (au 24 janvier 1912), il note avoir lu avec un élan qu’il n’a jamais connu en lisant ce genre d’ouvrage « Histoire de la littérature judéo-allemande » de Meir Pines. Le 18 février 1912, il prononce une allocution qui aujourd’hui encore reste un document essentiel pour les historiens du yiddish, une allocution faite devant un public de Juifs occidentaux et dans laquelle la problématique identitaire a chassé le calme d’autrefois. Franz Kafka s’éloigne de ce « fantôme de judaïsme » véhiculé par les Juifs d’Occident auxquels il se rattache malgré tout, malgré lui. Il comprend enfin que l’aspect rituel du judaïsme constitue le noyau de la foi juive et, de ce point de vue, il se montre radicalement étranger à l’univers de Martin Buber.

Franz Kafka se retrouve dans un no man’s land : il n’est pas encore sioniste (comme l’est son ami Hugo Bergmann), il éprouve avec une intensité exceptionnelle le judaïsme de l’Est mais sans être en pleine possession de sa culture et, enfin, il n’est en rien assimilationniste.

A partir de 1916, il se place enfin et pleinement dans un processus de rejudaïsation. L’engagement de Felice Bauer à la Maison populaire du judaïsme (Jüdische Volksheim) dirigée par Siegfried Lehmann l’emplit d’enthousiasme et il l’encourage à poursuivre. Puis il se met à l’étude de l’hébreu avant d’en venir progressivement au sionisme. Franz Kafka repousse l’assimilationnisme qu’il juge impossible dans la mesure où il suppose le mensonge, où il suppose que le Juif se mette à mener « une vie de chien malpropre » (pour espérer être accepté) — une expression de Yossef-Haïm Brenner. Ce refus de l’assimilationnisme explique sa méfiance viscérale à l’égard de la coqueluche de toute une génération tant juive que non-juive : Martin Buber ; et il se retrouve tout naturellement du côté de Gershom Scholem contre Martin Buber. A partir de 1917 et jusqu’à sa mort en 1924, Franz Kafka œuvre à vivifier son judaïsme avec toujours plus de conviction : études hébraïques, lectures judéo-sionistes et projets d’établissement en Palestine.

Franz Kafka, l’homme qui se ment le moins à lui-même, sait que l’assimilation n’est qu’un jeu névrotique et que le Juif demeure juif. Selon lui, un dynamisme perdure en chaque Juif, un dynamisme qui stimule un mécanisme d’éveil : soit au contact de l’authentique culture juive, soit lorsque que l’on s’emploie à l’étouffer par oubli, assimilation, conversion. « Le Château » (rédigé en 1922 et publié en 1926) est la description d’un long et tortueux processus de rabaissement de soi, conforme à la théorie de l’assimilation que rejettent les sionistes, toutes tendances confondues. Le dégoût de Franz Kafka pour le Juif qui « courbe l’échine » n’a d’équivalent que chez Yossef-Haïm Brenner pour lequel il dit avoir depuis toujours du respect. Dans « Le Château », Franz Kafka semble tenir « à ce que l’idée d’une irréalisable intégration s’impose tout de suite comme l’intentionnalité originelle et fondamentale du texte », écrit Laurent Cohen. Klaus Wagenbach : « Si tant est qu’on puisse parler d’une évolution religieuse de Kafka, il faut admettre qu’elle tend vers le judaïsme — le christianisme en sera toujours exclu ». Pourtant, dans un premier temps, l’indigence de la culture juive qu’il a reçue en héritage commence par le placer dans un état de sourde indifférence envers le judaïsme. Ce n’est que petit à petit qu’il se tourne vers la spiritualité juive sans pour autant en venir au rituel qu’il considère pourtant comme le noyau de la foi juive. Les dernières années de sa vie sont particulièrement riches en activités judaïques. Il ne fréquente pas la synagogue mais il lit en hébreu les textes fondateurs du judaïsme avant d’en venir à la littérature rabbinique.

Chez Franz Kafka, le Bien et le Mal ne sont pas des concepts préalablement définis. Ces concepts se définissent par la déduction et le commentaire, une démarche en accord avec le judaïsme. Le judaïsme de Franz Kafka est ouvert au souffle du hassidisme. Il connaît probablement, au moins en partie, l’œuvre de Rabbi Nahman. Dans son journal et sa correspondance, les références aux adeptes de ce courant sont nombreuses. S’il se tient éloigné du hassidisme par son mode de vie, c’est par la littérature hassidique qu’il trouve son domicile spirituel. L’influence de cette littérature ne cesse de sourdre dans ses écrits, avec cette symbiose entre l’En-haut et l’ici-bas, avec cette irruption du mystérieux dans le familier. Mais si la littérature hassidique se veut message de vraie résistance, Franz Kafka abandonne l’homme à son impuissance et jusqu’à ce qu’il soit définitivement écrasé. Ses personnages sont comme pris dans des sables mouvants ; à chaque mouvement, une force les enserre un peu plus et les enfonce en elle jusqu’à l’étouffement. Avec lui le Mal est donc l’ultime vainqueur. Les emprunts qu’il fait à la théologie juive sont fréquents ; mais si le Talmud précise que « rien ne nous est demandé qui surpasserait nos forces ; lorsqu’une épreuve nous est envoyée, c’est que nous pouvons la surmonter », il n’en va pas de même chez Franz Kafka qui ignore le potentiel de positivité — les étincelles divines — que le Mal contient.

L’interprétation « ésotérique » de l’œuvre de Franz Kafka a tenté plus d’un analyste. Une exégèse dite « kabbalistique » a même vu le jour ; rien d’étonnant, le mot « Kabbale » ayant été galvaudé. Si Franz Kafka s’était lancé dans l’étude de la science kabbalistique, ses carnets en auraient recueilli la trace ; or, rien. Laurent Cohen écrit : « En fait, il se situe essentiellement au niveau de la méthode — mais jusqu’à un certain point seulement —, ce que Gershom Scholem avait très tôt compris. Selon lui, les thèses mystiques de la Kabbale se trouvent à l’extrême limite entre la religion et le nihilisme. Par conséquent, il considérait les œuvres de Franz Kafka comme ‟la forme sécularisée de la sensibilité kabbalistique chez un esprit moderne” ». Si l’œuvre de Franz Kafka s’enracine dans le judaïsme, les éléments iconoclastes n’y manquent pas. Son accord avec les thèses de l’orthodoxie judéo-hassidique est aussi frappant que son nihilisme qui s’oppose à l’esprit juif orthodoxe et plus particulièrement au hassidisme de Rabbi Nahman de Bratslav et ses disciples. Il y a bien un anarchisme religieux chez Franz Kafka.

Les écrits de Franz Kafka ont été lus et commentés très tôt en Israël, notamment par ceux qui l’avaient connu à Prague, parmi lesquels Hugo Bergmann et Max Brod. Gershom Scholem l’inscrivit au programme de ses cours dès le début des années 1930. Hors d’Israël, un aspect de œuvre de Franz Kafka reste très peu étudié ; il est même caché, comme s’il s’agissait de sa part honteuse : Kafka a fini sioniste. Il est vrai qu’on a peine à l’imaginer comme tel, le sionisme faisant de la collectivité sa condition d’action première. Mais surtout, l’antisionisme étant la chose du monde la mieux partagée, le sionisme de Franz Kafka ne peut que perturber les intellectuels patentés qui préfèrent l’envisager comme un pauvre Juif souffrant de jüdische Selbsthaß.

La correspondance de Franz Kafka est riche en passages qui attestent de son adhésion au nationalisme juif. En attestent aussi ses lectures, ses conversations, des témoignages. Précisons que c’est par l’étude de l’hébreu que Franz Kafka est venu au sionisme, par la source donc et non par une quelconque phraséologie politique. Son sionisme est tentative de réconciliation, réconciliation avec une communauté — le peuple juif —, réconciliation qu’il n’a pu opérer au sein de sa famille, à commencer par son père. Franz Kafka ou le sionisme comme thérapie, le sionisme comme adhésion à une famille capable de suppléer aux déficiences de sa famille et du judaïsme occidental envers le judaïsme.

(à suivre)

Olivier Ypsilantis